吉林敦煌研究院饶宗颐(修斌陈琳琳大谷光瑞与日本敦煌学)

一、大谷光瑞和大谷探险队

1930年陈寅恪说“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”之时,敦煌学已有30年历史,其开端无疑是1900年敦煌藏经洞的发现。藏经洞面世,开启了世界敦煌学的大门,随后几年,介绍和研究渐渐升温,在辛亥与民国交替,明治与大正更迭前后,敦煌学在中国和日本同时形成热潮。说到日本敦煌学特别是早期敦煌学,人们能想起一串日本学者的名字,如狩野直喜、内藤湖南、藤田丰八、小川琢治、富冈谦藏、滨田耕作、桑原骘藏、泷精一、松本文三郎、羽田亨、香川墨识、白鸟库吉、石滨纯太郎、神田喜一郎等,同时,对大谷光瑞、“大谷探险队”、“大谷文书”、“大谷文库”,以及橘瑞超、渡边哲信、堀贤雄、吉川小一郎、野村荣三郎、本多惠隆、井上弘园等大谷探险队的成员也不陌生。

大谷光瑞(1876-1948)是日本佛教净土真宗西本愿寺第22代宗主,他所组织的探险队被称为“大谷探险队”,分别于1902-1904、1908-1909、1910-1914年三次深入中国的新疆、甘肃、西藏以及中亚、南亚、北亚、东南亚等地进行考察。第一次是1902年8月,大谷光瑞一行4人从伦敦出发,经撒马尔罕,在塔什库尔干分为两路,一路由大谷率本多惠隆、井上弘园翻越明铁盖达坂,到今巴基斯坦吉尔吉特、印控克什米尔的斯利那加;另一路是渡边哲信、堀贤雄两人沿丝绸之路南线进入和田,在库车、克孜尔千佛洞等地进行了4个月的考察。第二次是1908年6月,野村荣三郎和橘瑞超从北京出发,经蒙古进入准格尔盆地,调查吐鲁番周围遗迹。翌年2月两人在库尔勒分手,野村在库车周围调查和盗掘,然后经阿克苏到达喀什;橘则进入罗布沙漠,并在楼兰发现著名的《李柏文书》,然后沿丝路南线经若羌、和田到达喀什。两人会合后翻越喀喇昆仑山口进入印度河畔,历时一年半。第三次是1910年8月,橘瑞超从伦敦出发,经俄国至塔城,经乌鲁木齐、吐鲁番再次进入楼兰遗址,然后从且末北上横穿塔克拉玛干沙漠到达库车,经喀什、和田进入藏北,再取道且末、若羌抵达敦煌,在敦煌与吉川小一郎会合,在敦煌考察后于1912年2月离开敦煌至乌鲁木齐。橘瑞超赴俄国取道西伯利亚铁道回国,吉川在吐鲁番又进行挖掘,在喀什、和田调查佛教遗迹,然后沿和田河北上,穿越塔克拉玛干沙漠到达阿克苏,还翻越天山到伊宁一带考察。

二、大谷收集品

大谷光瑞不仅组织了这三次考察,并直接参与了第一次考察活动。在中国西北地区,大谷探险队考察了和田(于阗)、喀什噶尔、库车(龟兹)、楼兰的佛教石窟、吐鲁番高昌故国和敦煌地区的墓地和佛教遗址,通过挖掘、盗取、购买等方式获取了大量珍贵文物。这些“大谷收集品”被陆续运回日本,最初主要存放在神户六甲山大谷光瑞的别墅“二乐庄”,部分寄存在京都帝室博物馆(今京都国立博物馆)。1914年5月,大谷光瑞辞任西本愿寺宗主。1916年1月,大谷将二乐庄连同大部分收集品出售给政商久原房之助,久原随即将收集品转赠同乡、时任日本殖民地朝鲜总督寺内正毅,寺内将这批文物移存到朝鲜总督府博物馆(今韩国国立中央博物馆)。1915年大谷移居中国旅顺,一部分文物随即被带到这里,并经由满铁转交给关东都督府满蒙物产馆,后于1929年被大谷卖给改名后的关东厅博物馆(后来的旅顺博物馆),后又一部分被运回日本,收藏于京都的西本愿寺(后藏于龙谷大学),还有些散在于民间。旅顺博物馆保存的账本记录有大谷收集品6566件,当中包括大量的汉文佛经残片、文书残片,其他语种的佛经残片和文书残片,佛教版画断片、佛画断片、佛教雕像等佛教艺术品,以及陶塑、泥塑等艺术品,以及出土于吐峪沟高昌时期的陶器,出土于阿斯塔那、哈拉和卓古墓的高昌至唐西州时期的各类陶俑、木俑、丝织品、墓表、木器,以及西域古钱和中原货币等,另有100余件古印度石刻等。其中,藏于旅顺博物馆的敦煌经卷620卷于1954年移交北京图书馆。大谷文书和文物究竟有多少,目前未见其详,分别藏于日本京都国立博物馆(后转藏东京国立博物馆)、龙谷大学、中国旅顺博物馆、北京图书馆、韩国国立中央博物馆,以及日本各地美术馆、民间收藏家等处。1915年日本出版了最早的介绍大谷探险队部分收藏品的《西域考古图谱》,后又出版三大册《大谷文书集成》。

三、大谷光瑞与日本早期的敦煌研究

日本的敦煌学发端于1902年开始的大谷光瑞探险队的中亚考古。这是1900年王道士发现敦煌藏经洞并报备于当地官员的两年后。1907年5月23日,斯坦因在第二次中亚考察期间进入敦煌藏经洞,带走第一批文物。1908年3月3日,伯希和进入藏经洞,历时一个月,获取大量珍贵文献。日本对中亚文物古迹的介绍和研究始于1908年。1908年3月,日本《史学杂志》发表题为《奥莱尔斯坦因氏的中央亚细亚踏查》的无署名文章,向日本学界传递了斯坦因中亚考察的信息。同年,大谷光瑞组织了第二次探险,橘瑞超在楼兰遗址发现了著名的“李柏文书”和一些佛经、长卷。

1909年是个关键年份。这一年日本敦煌学进入研究领域并在学界迅速形成热潮。斯坦因于1909年1月返回英国并运回全部文物,路透社等欧洲主要媒体都做了报道。1909年3月8日,斯坦因在英国皇家地理学会上做了《1906年至1908年间在中央亚细亚的探险》的报告,详细讲述了他第二次中亚考察的经过;同年4月,日本学者渡边海旭在《宗教界》第5卷第4号上发表《汉代佛教古经典的发现——斯坦因博士在古物学及地理学方面的大成功》一文。同年,日本学者藤田丰八注意到斯坦因在地理学会的讲演稿连载于英国皇家地理学院《地理学学报》,便把这篇报告的后半部分寄给了罗振玉和王国维,即王国维后来翻译而成的文章《中央亚细亚探险谈》。此后,通过罗振玉、王国维的渠道,斯坦因在中国西部所发现的各种材料才渐渐被中国学界所知。1909年9月,日本《史学杂志》又以斯坦因在《地理学学报》所连载讲演稿的前半部分为依据,翻译发表了无署名《斯坦因氏探险报告》。8月中旬,伯希和从河内来到北京,将上一年在敦煌探险考察所获数十件唐代文书向清朝学者展出,罗振玉、王国维、蒋黻、董康、王仁俊、宝熙等目睹并大为惊叹。8月22日,在罗振玉等人的请求下,清朝学部向兰州的陕甘总督长庚拍发了名为《行陕甘总督请饬查检齐千佛洞书籍解剖并造像古碑勿令外人购买电》的电报。11月,罗振玉利用观看到的伯希和展示的敦煌文书并拍摄的照片,撰写《敦煌石室书目及发见之原始》在《东方杂志》发表。也是11月,在北京居住的日本“文求堂”书店老板田中庆太郎在拜访伯希和并亲眼目睹敦煌文物之后,以“救堂生”的笔名在《燕尘》杂志第2年11号上发表题为《敦煌石室中的典籍》。这是日本人发表的第一篇关于敦煌文书的文章,引发学界关注敦煌藏经洞。

1909年11月12日,《东京朝日新闻》《大阪朝日新闻》均刊登题为《敦煌石室之发现物---千年前古书十余箱被法国人悉数携去》的文章,报道了伯希和发现敦煌古书的情况。这篇文章内容与罗振玉《敦煌石室书目及发见之原始》一文所涉及内容基本相同。接着,11月24日至11月27日《大阪朝日新闻》连载内藤湖南题为《敦煌发掘的古书》,这些文章在开篇时就交代了罗振玉、董康等在北京与伯希和见面的情况,并记述了京都大学几位教授得知此消息,以及之后的研究打算。(二)(三)(四)篇则详细分成《尚书顾命残叶》、《西周志残卷》、《尊胜陀罗尼》、《金刚经》、《温泉铭》、《老子化胡经》、《景教三威蒙度赞》、《摩尼教经残卷》《壁画》等,分别加以介绍,最后是《余论》部分,提出京都大学诸教授将会很快准备出详细的研究报告。11月28日又载《敦煌石室的古书(补遗)》,针对《敦煌发掘的古书》公开的目录进行了补充,如《慧超五天竺国记》一卷、《沙洲志》四卷等。1909年11月28日,京都帝国大学第二回史学会议在京都府立图书馆举行,会议展出了罗振玉寄给内藤湖南和狩野直喜的敦煌文书照片,这些照片由京都大学诸学者做了讲解报告,其中内藤湖南讲解了《西周志残卷唐太宗温泉铭》,狩野直喜讲解了《老子化胡经》,桑原骘藏讲解了《景教三威蒙度赞》,小川琢治为这次展览做了题为《总说及地理——中央亚细亚探险史 伯希和的敦煌旅行 敦煌地理》的主题报告,另外做讲解报告的还有羽田亨《摩尼经残卷》、富冈谦藏《尚书顾命、尊胜陀罗尼、金刚经、化度寺碑》、滨田耕作《壁画、雕刻》。这是日本第一次有关敦煌学的展览会,扩大了日本敦煌学在民间的影响。

1910年8月,剩余敦煌石窟的文献被运回北京,接到罗振玉的通知后,京都大学的狩野直喜、内藤湖南、小川琢治、富冈谦藏、滨田耕作组成调查团来到北京,与当时正奉命调查的东京帝国大学的泷精一共同进行拍摄和记录。10月回国后,5人合作写了一篇《赴清国派遣教授学术视察报告》,之后又各自有过相关报告。这一年,罗振玉则把收集到的有关欧洲人探险的报告加以翻译,整理成《流沙访古记》。《流沙访古记》的内容包括王国维翻译斯坦因的《中央亚细亚探险谈》、沈紘翻译的《伯希和氏演说》、日本《史学杂志》上发表的两篇即斯坦因报告的前半部分内容等。另外作为附加部分载入了日本学者白鸟库吉的《满蒙访古记》。罗振玉《流沙访古记》的出版使斯坦因渐渐被中国学界所知。同时,罗振玉、王国维通过日本学者黑板胜美从欧洲带回的消息,得知沙畹考释斯坦因汉文文书和木简一事。

1910年大谷光瑞委派橘瑞超开始第三次中亚考察,此次考察进入敦煌莫高窟,获取了一些壁画并通过王道士购买了经卷和泥塑。10月,大谷光瑞从英国返回日本,并于1911年增派吉川小一郎加入第三次大谷探险考察,去敦煌与橘瑞超汇合。1911年,大谷光瑞探险队把在中国西北所获取的文物和书卷运回日本,陆续开始邀请日本“敦煌派”的学者一起查检、校阅。内藤湖南、狩野直喜、小川琢治、桑原骘藏、松本文三郎、富冈谦藏、滨田耕作、羽田亨,以及东京帝大的泷精一都在受邀之列。泷精一主持的《国华》杂志成为整理刊布这些藏品的主要平台,后来日本学者们对大谷光瑞收藏品整理的成果由香川墨识编订为《西域考古图谱》分上下两册刊布了696件藏品的照片。

这期间,大谷在关注橘瑞超、吉川小一郎的考察动向的同时,也在关注中国的政局发展,并力邀罗振玉来日本。1911年12月,罗振玉和王国维受大谷光瑞、藤田丰八及京都帝大的学者们邀请,东渡日本,住在京都帝大附近,董康也几乎同时到达日本避难。

中日学者围绕大谷收集品的研究从1911年开始以及随后的几年都十分活跃。罗、王和日本学者利用大谷收集品等材料,密切交流互动,推出一批敦煌学研究成果。羽田亨于5月发表《大谷伯爵所藏新疆史料解说(第一回)》,其中包括介绍《李柏文书》。滨田耕作也于8月发表对“中国新疆发现的泥像”的照片解题。《国华》杂志在这期间成为介绍大谷探险队收集品信息、日本中亚和敦煌研究的重要阵地。据《国华》记载,大谷光瑞向日本学者开放二乐庄的藏品,由佛教大学校长园田宗惠主持,京都帝大文科大学的松本文三郎、狩野直喜、桑原骘藏、小川琢治、内藤湖南以及泷精一、滨田、羽田等都参与了文物整理和研究,并由《国华》制订了详细的研究成果出版计划,希望让世界知晓日本的藏品可以与斯坦因、伯希和的发现相比肩。参与第三次探险并深入敦煌寻宝的橘瑞超于1912年6月返回日本后,也接连发表《新疆探险记》《中亚探险》,刊行《二乐丛书》。

1912年9月,狩野直喜奉京都帝国大学之委托,赴欧洲调查中国学和东方学的研究情况,实际上主要就是调查伯希和和斯坦因收藏的敦煌遗物和文书。与此同时,泷精一也受东京帝国大学之命,去欧洲进行同样的学术调查活动。1912年10月,绕道俄国的狩野直喜到达法国,在伯希和收藏敦煌文书的国民图书馆开始了3个月之久的抄写和记录。期间他经常与伯希和、沙畹会面,并从两人那里了解到很多斯坦因藏品的信息。泷精一则绕道印度于年底到达巴黎后,开始和狩野直喜一同工作。1913年4月,滨田耕作受命赴欧进行为期3年的考察留学,并奉命参加4月份英国伦敦举行的“国际史学会议”,到达伦敦,期间明确提出了敦煌学“世界性研究时代的到来”。

1914年,回到日本的狩野直喜在2月、3月、11月的《艺文》杂志上,发表题为《续狗尾录》的报告,不仅详细介绍了在欧洲所见的汉牍木简、各类文书、藏品,还介绍了欧洲专门设有“中国学”“东方学”学科的大学和研究机构,系统介绍了欧洲当时整个“中国学”的水平和状态。1915年、1916年,又连续发表两篇对敦煌文书的具体研究论文《唐抄古本尚书释文考》和《中国俗文学史研究的材料》,从狩野直喜开始,日本敦煌学渐渐走向了对具体文本的研究途径。泷精一也发表了不少对伯希和、斯坦因藏品的介绍文章,也由此成为东京帝国大学的教授。1913年3月到1915年7月,斯坦因进行第三次中亚考察,获文物182箱,于第一次世界大战结束后的1920年运回伦敦。其中包括王道士私藏的敦煌本子570卷。

四、日本敦煌学发展中的大谷光瑞与罗振玉

从以上的信息可知,罗振玉是开启中国的敦煌学与日本的敦煌学,以及建立世界敦煌学之间联系的重要人物,也是论及大谷光瑞与日本敦煌学关系中绕不过的人物。

罗振玉曾在他1931年寓居旅顺时写的自传《集寥编》中说:一日,日本本愿寺教主大谷伯光瑞,遣在京某君来言,其法主劝予至海东,竝以其住吉驿二乐庄假予栖眷属。予与大谷伯不相识,感其厚意,方犹豫未有以答应。这是辛亥革命爆发不久发生的事情。“二乐庄”是大谷光瑞位于神户六甲山的别墅,当时大谷探险队的收集品多藏于二乐庄。大谷派人与罗接洽不久,内藤湖南、狩野直喜、富冈谦藏等与罗相识的京都帝国大学文科大学的教授们写信邀请罗来日本京都,罗与挚友藤田剑峰相商后接受了邀请,携家眷及王国维、刘季缨两家人一同赴日,20余人于1911年11月27日从神户港登陆,并寓居于京都田中村。超过30万卷的罗、王的藏书及文物经大谷光瑞西本愿寺的帮助,也得以顺利运抵京都,后藏于罗建于京都宅邸的大云书库。

罗振玉自从接触伯希和的敦煌文书后,从1909年开始就连续发表相关研究成果,想必引起了大谷光瑞的关注。大谷光瑞自幼以振兴佛教为使命,在大谷探险队的收集品中,佛教资料占比较大。倘若能网罗到罗振玉这样的人才为其研究佛学东渐服务,对大谷来说是求之不得的事情。这大概是他积极促成罗振玉赴日,并为罗提供研究资料便利的原因。罗振玉与大谷光瑞最初见面极有可能是1912年7月13日, 根据龙谷大学图书馆本愿寺史料研究所的“大谷探险队带回日本的书画表装记录簿”中的记载,当天罗振玉到访本愿寺并赠送给大谷光瑞铜鼓、素烧古陶花瓶等四种文物。

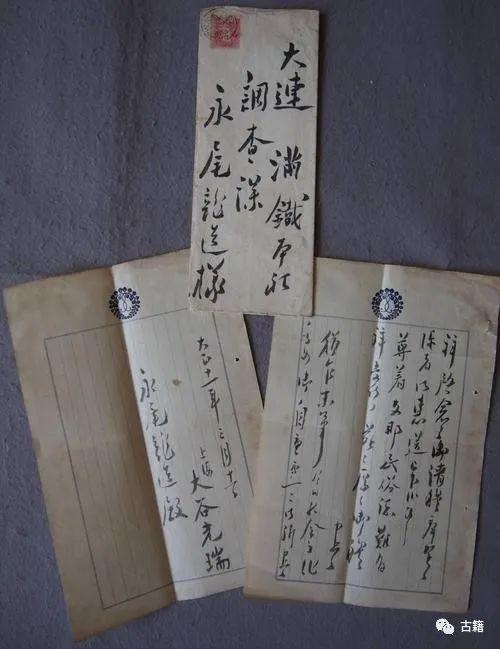

1912年11月,二乐庄举办“中亚探险发掘物展观会”,对外公开展示大谷探险队的收集品,罗振玉或曾前往观看。翌年1913年,罗振玉建造宅邸永慕园、大云书库。1914年7月,结束第三次探险考察的吉川小一郎回到日本,8月1日至11月30日,连续四个月二乐庄再度举办“中亚探检发掘物展观会”,罗振玉多次前往,观看壁画,抄录墓砖,并与橘瑞超交流,“为之狂喜”。罗振玉多次提到的“武库”“武库郡之别邸”“大谷氏兵库别邸”都是指兵库县神户的二乐庄,由此可知罗氏对大谷探险队收集品的关注。罗利用这些物品进行研究,完成《麴氏年表》《西锤石刻后录》《日本橘氏敦煌将来藏经目录》,其中《目录》来自橘瑞超的记录,罗振玉于当年10月整理完成,后来刊载于《国学丛刊》第九卷。这也是大谷探险队收集的敦煌文书最早的目录,总数430件。1916年,罗又先后完成《高昌壁画菁华》《墨林星凤》《鸣沙石室佚书续编》《鸣沙石室古籍丛残》等。

罗振玉从伯希和那里看到敦煌文书后大受刺激,开始了他的敦煌研究,并在接下来的两年开启了中日两国学者围绕敦煌文书的研究和交流热潮,这一动向被大谷光瑞及时、敏感地捕捉到,于1911年派遣吉川小一郎加入第三次大谷探险队,重点前往敦煌考察,收集敦煌文书和佛教文物,并在同一年邀请和资助罗振玉等前往日本寓居,为其研究敦煌学提供便利,不仅推动了日本早期敦煌学的兴盛,也留下中日两国学者交流的佳话。这其中,大谷光瑞的策动、支撑、推动作用至关重要。从1902年大谷开始组建探险队,到1914年历时12年,先后对西域进行三次考察,足迹遍及中国西部、中亚、北亚、南亚(印度、阿富汗、尼泊尔、斯里兰卡)、东南亚等地域,多有收获。通过墓葬挖掘获得大量文书,这些文书被称为“大谷文书”。1914年,寓居日本的罗振玉利用藏于二乐庄的大谷文书进行研究,出版了《西锤石刻录》,公布了大谷所得吐鲁番墓志和碑刻,撰写跋语。罗还利用这些资料完成了《高昌麴氏系谱》,对唐朝统一吐蕃前当地政权进行了初步研究。王国维也利用大谷文书于上个世纪20年代撰写了关于麴氏高昌和唐西州的论文。上个世纪50年代,伴随着大谷文书的进一步公开,日本借助这些史料对唐朝的制度史、西域治理史、均田制等问题进行研究,取得一些新的成果,也使日本敦煌学研究进入一个新的活跃期。正如石滨纯太郎在演讲中谈及日本敦煌学时所言,“最后,可算是中国敦煌派领袖人物的罗叔言和王静安两先生流亡到日本来,诸位先生再同时蜂拥而上,又是写论文,又是著书,又是开展览会,气势大振,敦煌派的势力确实也因此而兴盛到了极点。”

五、大谷光瑞在日本敦煌学中的位置

大谷光瑞是个复杂的历史人物,对他的评价在中日两国学界存在差异。王娜在《关于中国的大谷光瑞评价及其研究》一文中,对中国的大谷评价做过详细的梳理,认为中国方面的基本评价是负面的、否定的。诸如,大谷光瑞是“披着袈裟的军国主义分子”,“以学者、探险家的面目出现,参与内阁,介入政治,是支持日本殖民当局侵略、扩张、掠夺政策的急先锋”,大谷探险队是“盗窃者”,“采取挖掘、切割等手段,盗窃和掠夺了我国大量的文物宝藏”,也有学者认为大谷探险队的主要目的是“佛教调查”,通过探险进行“佛教研究”,而不具有所谓“军事目的”。日本学界一般将大谷光瑞放在日本学习西方、追求与西方世界平等的语境中认识,看作是针对西方基督教的影响力,日本的佛教徒如何反应和参与的。白须净真等学者则着眼于日本走向近代化的过程中,作为佛教领袖的大谷光瑞和作为佛教团体的净土真宗西本愿寺为了扩大佛教影响力、探寻佛教源流和传播、参与近代国家建设而采取的举措。而印度学者伯瑞吉・坦卡(Brij Tankha)则试图从更宏观的视角看待大谷及其探险队。他认同德富苏峰所强调的大谷探险队勇于探索未知所表现出来的“文化的生命力”,进而认为大谷的探险行动具有部分政治文化的意义,应当从日本人、近代、佛教徒之间的关系中考察,将大谷光瑞置于德川幕府末期其父大谷光尊对本愿寺的改革遭受挫折、而他自身尝试新的改革的背景之中。他认为大谷父子改革的目标不仅是本愿寺的近代化,而是试图提供一种更广泛的社会模式,包括将日本的文化传统与西方的知识结合,并积极进行政治参与。并指出,中亚探险活动正是为了体现作为佛教徒、日本人、近代化的存在感的一个举措。他结合大谷光瑞本人的著述,认为大谷当时关注的地域已经超出当时一般日本人所关注的焦点中国,而是整个亚洲,并试图从古代的遗迹包括佛教的交流中探寻日本与亚洲的联系以及在亚洲的位置。以上这些差异性的观点,是立场和视角不同所使然,虽然都具有一定的事实的支撑,但也都未必是一个立体化的大谷光瑞,值得进一步深入研究,特别是基于史实的国际比较研究。

具体到大谷光瑞与日本敦煌学的关系,可以认为日本敦煌学发端于大谷光瑞探险队1902年开始的第一次探险,作为宗教门派领袖的大谷光瑞是探险活动的策划者、组织者。他之所以开展这项计划,既是对“佛教东渐”的学术追寻,也是伴随日本近代化学习西方的“精神参与”。大谷光瑞的身份是多样的,他既是宗教领袖,也是政治家和社会活动家,既主持宗教事务,也支持学术活动,既倡导“兴亚计划”,推进“海外开教”,是日本军国政府的顾问和高参,也与孙中山等“进步人士”多有交往。在与日本敦煌学的关系上,他最大的“贡献”体现在三个方面:一是组织了众所周知的大谷探险队,紧步西方探险家后尘对中亚和新疆、敦煌进行探险,成为日本参与敦煌学的“开创之举”;二是收集和提供了数量庞大、内容丰富的“大谷收集品”,这是日本最大规模的敦煌学出土文物群。正因为这些收集品,使得早期日本敦煌学由信息获取、介绍,以及根据从英法等国拍回照片和记录来开展初步研究的层面,拓展到根据出土实物直接进行深入研究的新阶段,并由实物考释延展到对历史朝代、政治社会、宗教文化、军事地理、语言、文学、艺术等多方位、宽领域的系统研究。三是促成了罗振玉、王国维来到日本,与日本敦煌学重镇京都帝国大学文科大学及日本“敦煌派”学者的深度交流互动。正是由于大谷光瑞的积极邀请和资助,提供优越的生活和研究条件,尤其是开放大谷收集品宝藏“二乐庄”给罗振玉,使得国学根基深厚的罗、王得以利用藏品开展研究,与日本的东洋史学者共同造就出早期东亚敦煌学的辉煌,并引领世界敦煌学研究进入新境界。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com