父母总吵架的原生家庭(还在跟父母怄气)

崩溃了,真的,爸妈把我逼得不行了……下午打开某心理网站,又一则似曾相识的求助帖映入眼帘。

近年来,“原生家庭”这个词越来越广泛地走进了大众视野。豆瓣上就有一个名为“父母皆祸害”的小组,网友们在这里集体吐槽自己在童年时遭受的来自父母的不公正待遇。

但是,吐槽完了以后呢?有些人虽然在吐槽的过程中发泄了心中长期积攒的怨气,但亲子关系并没有因此改善,甚至因为当事人的“敏感”,而让原本紧张的亲子关系更加恶化。

而更加恶化的亲子关系,又进一步加重了当事人面对现实的无力感和无助感。一些人从此自暴自弃:反正我今天的一切都是父母造成的!

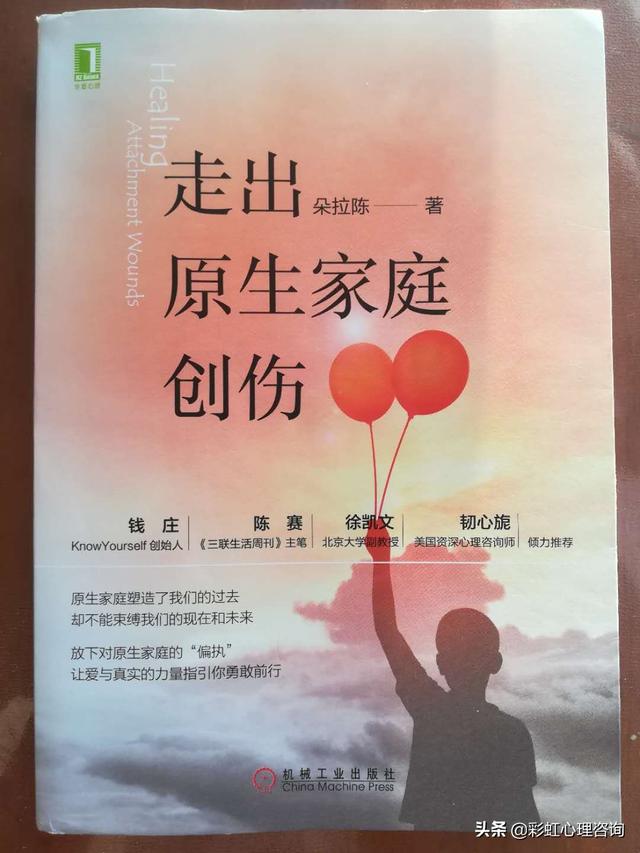

原生家庭之伤真的不可疗愈吗?如何摆脱原生家庭的阴影,开创自己崭新的生活?这本《走出原生家庭创伤》的书里有靠谱的答案。

二十多岁的小朱,一边抱怨“老妈总是给我洗衣服、逼我相亲”,一边又觉得“虽然内心真的很想拒绝老妈的这种行为,但是不是没必要太较真?”

小朱的这种说法,其实反映了当下相当一部分人的心态。他们遭受了原生家庭之伤,对父母满怀抱怨甚至是憎恨,却没有勇气离开。

他们的理由看起来还“很充分”。有个二十五岁的姐姐说:“因为我要保护小我三岁的弟弟。”一个三十几岁的男生说:“我要是走了,他们(父母)要是发生意外怎么办?”

《走出原生家庭创伤》里面有句话,我特别赞同:

没有任何一个成年人,需要依赖着另一个成年人才能生活。

所有的“理由”,其本质都不过是:我还没有做好独立面对生活的准备。原生家庭虽然给了我伤痛,但也给了我某种“保护”,我至少已经适应了这种生活方式。

因为离开,其实意味着经济上要自立、风险要自己承担、“一切后果要自负”!

说起来好像很可怕的样子,但这就是成长!它的唯一的奖品,是自由!

成长的过程,就好像一个小孩学会吃饭走路一样,基本可以分为三个阶段。

- 第一阶段,吃饭要喂、走路要抱,事事不必自己付出努力。

- 第二阶段,已经学会亲力亲为,但还要耍赖,还想依靠他人照料。

- 第三阶段,拒绝一切不必要的照顾。比起依赖,我更爱自由!

很多人早已成年,但其心理年龄还停留在3-5岁的第二阶段,他们想要更多自由意志,又不愿意放弃“被照顾”“可依赖”的权利。

从第二阶段,迈入第三阶段,意味着独立和担当。这是走出原生家庭之伤的第一步,也是我们长大成人,拥有自由的第一步。

数年前,我有一位访客。在前几次的咨询中用了很强烈的措辞表达对父母的积怨,自觉是“家庭养育的原因,才造成了我今日的性格和生活的局面。”

我深表赞同,并尝试带领来访者去“理解和原谅父母过去的行为”时,却被来访者直接拒绝。来访者声称:“我永远都不会原谅他们的。”并就此中止了咨询。

现在回想这个案例,我为自己咨询经验不够操之过急而没有真正帮到来访者实现走出原生家庭之伤的咨询目标而深感遗憾。

因为我深知,吐槽并不等于治愈。原谅才是。

在这一点上,《走出原生家庭创伤》一书可谓与我的观点“不谋而合”。书中说:

原谅父母指的是,我们不再记恨和抱怨父母对我们施加的原生家庭之伤……我们承认和接纳原生家庭之伤,但是我们对这些伤害不再有充满敌意的情感反应。

①原谅是放下。姜文曾在节目中坦陈,自己怎么也处不好与母亲的关系。“老想好但老也不好,直到母亲去世,也还是不好。”

没有打开这个心结,改善与母亲的关系,是姜文的一个遗憾。但在我看来,这是一个遗憾,同时也是一个“放下”的机会。

来自父母的认可、赞许和怜惜,对于成长中饱受忽视、酿成“原生家庭之伤”的人们来说,这是他们一生最想要、却几乎注定无法得到的东西。

所谓“放下”,就是不再执着于这种得不到的苦涩感受,不再用特写镜头放大这种感受,而是尝试以广角镜头来看待,放在更加宽广的视野里,接受生活中的“遗憾和创伤”。

当我们放下了这份执着,也就放下了痛苦。

②原谅是理解。这世上没有完美的家庭,也没有完美的父母。

尽管让遭受伤害的我们很难接受,但有个事实是:对于大多数父母而言,他们已经尽己所能给予了孩子他们认为的最好的一切。

一个十二岁的男生因为逃学而送到我这里。经过了解,原来他父亲是一位军人,长期缺席孩子的成长,去年刚刚转业回家。以为终于可以“管管孩子”了,但孩子直接怼他:你都没带过我,凭什么管我?

在听了孩子的“控诉”后,我没有给孩子讲道理,也没有要求父亲道歉。而是建议父亲:先别急着“管孩子”,不如带孩子回到老部队看一看,翻出以前的相册,给孩子讲一讲,那些年,你在干什么。

三个月以后,父亲给我打电话说,孩子又去上学了,还说长大了,也想去当兵……

日本著名心理学者河合隼雄说:“理解别人是豁出性命的工作。”

的确,“理解”是世上最难做到的事情之一。它的正确打开方式,不是说服,而是切身感受。如果我们能试着让自己置身于父母当年所处的环境和条件下,试着感受父母的感受,我们才能真正理解“他们为什么要这么做”。

③原谅是慈悲。对于经历了创伤的原生家庭来说,受害者不只是子女,其实也包括父母。

比如说姜文。无法获得母亲的认可、总是理不顺与母亲的关系,无疑是一种“创伤”。但从母亲的角度来看,无法从儿子的成长中看到成就、获得欣慰、感受骄傲、得到满足,无法从亲子关系中得到亲密与爱的滋养,又何尝不是一种“创伤”呢?

当我们能看到“父母也是受害者”这个事实,我们的内心就会生起怜悯和慈悲。

而慈悲是一种力量,能帮我们把自己从“原生家庭的受害者”这个角色中解脱出来,以崭新的自我定义的姿态面对生活,开启新生的希望。

《走出原生家庭》一书指出:

原谅不仅为我们提供了一种关怀和理解的角度来看待父母,也提醒我们要用同样关怀和理解的角度看待自己。

慈悲就是学会做自己内心的父母,在放下别人的同时,学会给自己爱和滋养。

这里所谓“答案”,有两层含义。其一:建立真我是疗愈原生家庭之伤的途径和解题方法;其二:建立真我是疗愈原生家庭之伤的目标和检验标准。

《走出原生家庭》一书对“原生家庭之伤”有个定义:

任何父母对子女并非出于滋养或爱护的言行举止,或者任何父母让子女为自己的天性而感到羞耻的做法,我们都可以称之为“原生家庭之伤”。

“让子女为自己感到羞耻”是“原生家庭之伤”的重要表现形式。

网上有一位来访者找到我,说自己“由于整容失败,变得极其敏感多疑,感到家人、朋友、同事、甚至陌生人经常对自己指指点点,不知道该怎么办。”

而另一位十三岁女孩的父亲,一边指责女儿“不懂事,执意要整容”,一边当面羞辱女儿“在小学毕业合影照上大张着嘴巴,丑陋的样子影响了整张照片的形象。”

“原生家庭之伤”,一方面,让我们嫌弃甚至憎恶真实的自己;另一方面,又变成了一张面具,以保护的名义掩藏了真实的自己。

而我们的痛苦,在于无法接纳真实的自己,又无法完全抛弃真实的自己。

就像电影《小丑》的主角一样。一方面,他需要“小丑”的面具来吸引关注、赢得工作机会,以及隐藏压抑内心的悲伤;可是,另一方面,他又为别人仅仅把他看作一个“小丑”,所有的掌声都是献给“小丑”而不是他本人,而感到难过。

他知道,自己并不是“小丑”。

可是“自己”是那么卑微,“自己”竟然不如“小丑”。

而解脱的唯一方法:是撕下面具,重新做回自己。

重新做回自己,这是自我救赎的途径,也是自我救赎的目标。因为,唯有真我,才能散发人性的力量,打破一切枷锁和桎梏,抚慰一切创伤和遗憾;唯有真我,才能赋予生命以意义,让我们由衷感到,不枉来这人间走一遭!

(2020年8月25日,云南玉溪)

作者简介

彩虹心理咨询:国家二级心理咨询师、中国心理卫生协会会员。心理咨询擅长领域:个人成长、婚姻家庭、亲子教育、情绪管理。用心理之光照亮生活,欢迎关注“彩虹心理咨询”。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com