世界上最后一个封建帝国(帝国最后一位名臣)

1911年,武昌起义后,一群革命元勋谈笑风生,聊起对反清革命事业作出突出贡献的人物。

大家不约而同地想起两年前的一个“死人”,说冥冥之中得到他的庇护。

有人回忆说,起义当晚,新军毫无胜算,差点就黄了。危急时刻,打开了一个军械库,发现里面的武器应有尽有:步枪、山炮、快炮……顿时士气大振,携枪带炮,连夜狂轰湖广总督署,把总督瑞瀓吓跑了。

革命,成功了。

此前,职业革命家孙中山搞了十次起义,通通失败。

谁都没想到一次计划外的起义,却给旧时代画上了句号。

这是什么道理?

革命元勋们复盘这次起义,觉得并没有什么道理可讲。如果一定要讲出胜利的必然性,那只是因为:这里是武汉,是前任湖广总督张之洞苦心经营了十几年的地方!

冥冥之中,张之洞给起义者留下了丰厚的“遗产”——财库里大量的现钱、军库里大量的器械、中国近代规模最大的军工企业,以及一支高素质、高觉悟的新军队伍。

这些,成为革命成功的资本。

张之洞,晚清最后一位名臣,在他死后两年,却充当了清王朝的“掘墓人”。

人生最吊诡的事,莫过于此。

张之洞的仕途分野以44岁为界。

这一年,他升任山西巡抚,从京城的清流言官,一下子成为封疆大吏。

44岁以前,他是帝国最著名的嘴炮之一,怼天怼地,怼卖国贼,怼贪官污吏。

同治、光绪年间,帝国政坛以品性不同分为“清流”“浊流”两派。

清流是一群翰林和御史,标榜气节,喜参劾贪劣官员,对外多主战。缺点是不谙形势,放言高论,不切实际。

张之洞是其中一员健将,与张佩纶号称“青牛角”(清流谐音“青牛”),专门顶人。

浊流则是一些颇具才干、喜学洋务的官员,对外常主和。缺点是这些人大多为官贪诈。

李鸿章、袁世凯是学洋务最有成绩的两位,因此常常成为清流攻击的目标。

作为一名清流,张之洞这一时期的得意之作是狂批崇厚卖国。

1878年,清政府派崇厚出使沙俄,负责谈判要回被沙俄霸占的伊犁地区。

崇厚这家伙没有外交常识,对新疆的边境形势也一窍不通。结果,伊犁是要回来了,中国却付出了更大的代价——不仅要割让伊犁周围的大片领土,还要赔给俄国人500万卢布。

消息传出,举国哗然,都骂崇厚丧权辱国。

只有李鸿章还在袒护崇厚,认为应该承认既定事实,不要把沙俄惹火了,不然后果很严重。

张之洞早就看不惯李鸿章一味妥协的外交政策,这下一定要怼死这帮卖国贼不可。

他发挥了死磕精神,在一年多时间里,死死揪住这件事,前后上疏二十余次,反复强调三点中心思想:

1、请求诛杀崇厚,不杀无以谢天下。2、主张进入战备状态,随时与俄国人开战。3、骂李鸿章泄泄沓沓,无所作为,丢不丢脸?事件最终以崇厚被投入监狱,曾纪泽重新出使沙俄谈判,挽回部分权益而告终。

但离张之洞想要的结果,还是差得太远。

李鸿章

2在当时,张之洞被认为是理想主义者,李鸿章是实用主义者。两人时常隔空挥拳,却分不出胜负。

但是,自1881年外放成为山西巡抚开始,张之洞逐渐跳出清流派,而向洋务派靠拢。

看到张之洞的转变,李鸿章很得意,曾说了一段话,暗讽张之洞:

天下事为之而后难,行之而后知。从前有许多言官,遇事弹纠,放言高论,盛名鼎鼎;后来放了外任,负到实在事责,从前芒角,立时收敛,一言不敢妄发;迨至升任封疆,则痛恨言官更甚于人。尝有极力攻讦我之人,而俯首下心,向我求教者。李鸿章以洋务前辈自居,以为自己吃定了张之洞。事实却并非如此。

1884年,张之洞出任两广总督。任内的作为,奠定了他一生事业的根基。

期间,中法大战。

张之洞极力主战,全然不像李鸿章那样畏首畏尾。他派使者携带急信和五万两饷银,去请老将冯子材出山。而李鸿章却强烈反对起用冯子材,说他年老力衰,不堪大用。

结果,冯子材不负众望,取得镇南关—谅山大捷。

主和派这时想见好就收。

李鸿章责令张之洞停战撤兵,“倘有违误,致生他变,唯该督是问”。

这使张之洞很恼火,但又拿他没办法。自己的洋务实力远不如李鸿章,因而无力左右朝局。

张之洞暗下决心,一定要大办洋务,迎头赶上不可。

此时,清流派日渐凋零。曾与张之洞齐名的张佩纶,打嘴炮可以,实干却不行,在中法战争中以福建水师的覆灭祭奠了他的名声。

只有张之洞,完成了从清流健将向洋务后起之秀的转型。

冯子材

3张之洞憋着一口气,要与李鸿章一争高低。

你李鸿章办洋务办得好,但办成了投降派;我张之洞办洋务,不仅要办得比你好,还要守住主战者的底线。

张之洞的内心,大概就铆着这股劲儿。

他的口号是“洋务为今日要政”,并雄心勃勃地在广东筹建起枪炮厂、炼铁厂、纺织厂等大型洋务企业。

机器都订好了,不料却接到调令,要他转任湖广总督。

接替张之洞任两广总督的是李瀚章——李鸿章的大哥。有意思的是,李瀚章跟他弟弟全然不同,他讨厌新事物,怕费钱费事,于是,张之洞只好带了工厂搬到湖北。

晚清封疆督抚大员有数百人,像张之洞这样肯做事,自讨苦吃的,真心不多。

张之洞的伟大在于,无论身处清流还是洋务,都保留了一股死磕的劲头。

最终,他办成的事业都很大:

汉阳铁厂是当时亚洲最大的钢铁厂,比日本的八幡制铁所整整早了七年;汉阳兵工厂(湖北枪炮厂)步枪产量占全国的45%,直到抗战时期“汉阳造”步枪还在发挥杀敌作用;历时7年,在武昌沿江一带布局布、纱、丝、麻四局,成为华中最大纺织中心;武汉在他手上超越天津、广州、南京等,成为全国仅次于上海的近代大都市……毛泽东后来对张之洞有过一个评价,说“提起中国民族工业,重工业不能忘记张之洞”。

经过这番努力死磕,张之洞已有资本去呛李鸿章。

1903年,他曾短暂调任两江总督,期间,他狠批江南制造局“费工多而出枪少”,对国家的武器装备大局没有什么帮助。

众所周知,江南制造局是李鸿章办洋务的得意之作,而此时,张之洞凭借湖北枪炮厂的崛起,毫不客气就把李鸿章踩在了脚下。

4

到了清末,随着李鸿章、刘坤一、荣禄先后去世,张之洞与小他近两轮的晚辈袁世凯成为帝国唯二的扛把子。

他俩的关系好坏,事关帝国走向。

1907年9月,七十高龄的张之洞与袁世凯一道被朝廷正式任命为军机大臣。

此次张之洞进入中央核心权力机关,是深谙平衡之术的慈禧想用他来制衡日渐做大的袁世凯。

袁世凯继承的是李鸿章的衣钵,其与张之洞的明争暗斗,尽人皆知。

不过,与张、李当年的互怼互掐相比,张、袁的矛盾与政见的关系倒不算大。

两人的龃龉更像是前辈的傲慢导致了晚辈的不爽。按版面分,属于娱乐新闻,而不是时政新闻。

袁世凯初任直隶总督,曾南下汉口,拜会张之洞,并对张之洞的属下说:

当今唯吾与南皮两人,差能担当大事。在宴会上,张、袁交谈甚欢。宴后,屏退仆从,两人密谈二小时之久,后张之洞因精力不支,昏昏沉沉,倚着桌子竟要睡着了。

袁世凯悄然退出,吩咐下人勿惊动香帅。

因为袁世凯是总督身份,按制度出入辕门必须鸣炮,张之洞这才被炮声惊醒,急忙追出去,追到袁世凯,两人各致歉意,约定后会有期。

次年,张之洞上京路过保定,回访袁世凯。结果,在宴席中间,张之洞又“故案重犯”,昏昏入眠,隐约还有鼾声。

可能是,张之洞因为起居无节,时常在公务活动中打瞌睡。也可能是,正规科举出身的他,打心底里瞧不起行伍出身的袁世凯。总之,两番见面之后,张、袁两人不仅没有增进好感,反而无端生出许多不快。

好在两人都是欲成大事之人,所以在政见一致时还能保持共同进退。

最典型的是废科举。当时军机大臣三人,张之洞、袁世凯两人表示赞同,王文韶表示反对,两票对一票,把影响了中国一千多年的科举制度给废了。

慈禧死后,载沣为摄政王,决定为兄(光绪皇帝载湉)报仇,想诛杀袁世凯。

张之洞硬着头皮,警告载沣说,袁世凯身负练兵重任,羽翼已丰,死党有力,京师在其掌控之中,倘若处置不慎,则社稷宗庙危矣。

载沣接受了张之洞的意见,这才改变主意,仅让袁世凯回老家养病去了。

可见,张之洞还成了袁世凯的救命恩人。

袁世凯

5袁世凯开缺后,张之洞也未能展开拳脚。载沣在一系列重大问题上,与张之洞产生重大分歧,二人关系迅速恶化。

张之洞主张消解满汉矛盾,维护局势稳定。

但载沣越来越偏重任用满族亲贵,在清除袁世凯势力时,乘机剥夺、削弱一些汉族官员的权力,同时任命自己24岁的弟弟载洵为筹办海军大臣、22岁的弟弟载涛管理军咨处事务。

作为大清的忠臣,张之洞预感到,载沣如此乱来,江山社稷难保。但与载沣力争无效,他郁狂气发,直到呕血。

在处理一桩铁路弊案时,张之洞认为载洵、载涛推荐的人选不妥,苦口婆心向载沣说此事“舆情不属,必激变乱”。

谁料,载沣说:“有兵在!”

张之洞大出意外,对人感叹:“不意闻此亡国之言!”随后,病情更加严重。

在立宪方面,张之洞感到,如不尽快开国会很可能会丧失民心,爆发革命,因此一直力主速开国会。这同样被载沣拒绝。

这一年,载沣25岁,张之洞逾70岁。

可以看出,载沣未老而顽固不化,张之洞却越老越开明。

1909年10月4日,载沣去看望张之洞。

载沣走后,陈宝琛进房打探摄政王刚才谈了什么,张之洞只是叹息:“国运尽矣!”

就在这一天,张之洞溘然长逝,享年72岁。

张之洞死后两年,1911年10月10日,在他苦心经营了十几年的武汉,爆发了武昌起义,推翻了他生前效忠的清王朝。

他的门生张继煦解释辛亥革命为何在武汉取得成功,说:

(武汉)有官钱局、铸币厂,控制全省之金融,则起事不虞军用之缺乏。有枪炮厂可供战事之源源供给。成立新军,多富于知识思想,能了解革命之旨趣。而领导革命者,又多素所培植之学生也。精神上、物质上皆比较彼时他省为优。以是之故,能成大功。虽为公(张之洞)所不及料,而事机凑巧,种豆得瓜。

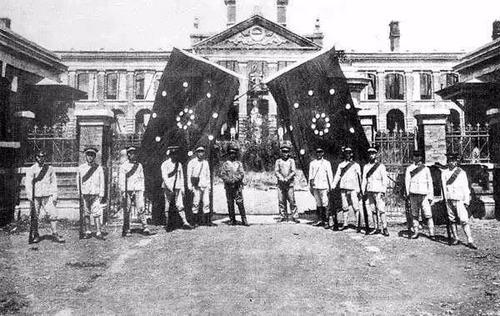

武昌起义

辜鸿铭也说:“民国成立,系孙中山与张香涛的合作。”

孙中山则说得更直接,说张之洞是“不言革命的革命家”。

历史,最终跟这位最后的名臣,开了一个意味悠长的玩笑。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com