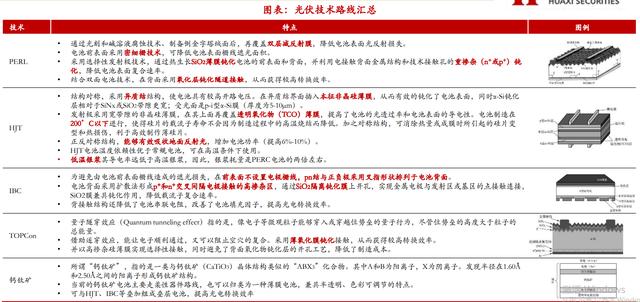

最有前途的第三代光伏电池技术(来看看光伏技术路线汇总)

看明白这些,你就知道光伏概念为啥炒上天了。可惜了我的中环,卖飞了。

PERL

通过光刻和碱溶液腐蚀技术、制备倒金字塔绒面后,再覆盖双层减反射膜,降低电池表面光反射损失。

• 电池前表面采用密细栅技术,可降低电池表面柵线遮光面积。

• 采用选择性发射极技术,通过热生长SiO2薄膜钝化电池的前表面和背面,并利用电接触背面金属结构和技术接触孔的重掺杂(n 或p )钝 化,降低电池表面复合速率。

• 结合双面电池技术,在背面采用氧化层钝化隧道接触,从而获得较高转换效率。

HJT

结构对称,采用异质结结构,使电池具有较高开路电压。在异质结界面插入本征非晶硅薄膜,从而有效的钝化了电池表面,同时α-Si钝化 层相对于SiNx或SiO2带隙更宽;受光面是p-i型α-Si膜(厚度为5-10μm)。

• 发射极采用宽带隙的非晶硅薄膜,在其上面再覆盖透明氧化物(TCO)薄膜,提高了电池的光透过率和电池表面的导电性。电池制造在 200°C以下进行,使得硅片的载流子寿命不会因为制造过程中的高温烧结而降低。加之对称结构,可消除热量或成膜时所引起的硅片变 型和热损伤,利于高效制作薄硅片。

• 正反对称结构,能够有效吸收地面反射光,增加电池功率(提高6%-10%)。

• HJT电池温度依赖性优于常规电池,可在高温条件下使用。

• 低温银浆其导电率远低于高温银浆,因此,银浆耗量是PERC电池的两倍左右。

IBC

为避免由电池前表面柵线造成的遮光损失,在前表面不设置电极栅线,pn结与正负极采用叉指形状排列于电池背面。

• 电池背面采用扩散法形成p 和n 交叉间隔电极接触的高掺杂区,通过SiO2隔离钝化膜上开孔,实现金属电极与发射区或基区的点接触连接, SiO2膜兼具钝化作用,降低载流子复合速率。

• 背接触结构还降低了电池串联电阻,改善了电池填充因子,提高光电转换效率。

TOPCon

量子隧穿效应(Quantum tunneling effect)指的是,像电子等微观粒子能够穿入或穿越位势垒的量子行为,尽管位势垒的高度大于粒子的 总能量。

• 借助遂穿效应,能让电子顺利通过,又可以阻止空穴的复合。采用薄氧化膜钝化接触,从而获得较高转换效率。

• 并以高掺杂硅薄膜实现选择性接触,同时避免了背面氧化物钝化层的开孔工艺,降低了制造成本。

钙钛矿

所谓“钙钛矿”,指的是一类与钙钛矿(CaTiO3)晶体结构类似的“ABX3”化合物。其中A和B为阳离子,X为阴离子。发现半径在1.60Å 和2.50Å之间的阳离子形成钙钛矿结构。

• 当前的钙钛矿电池主要走柔性器件路线,也可以归类为一种薄膜电池,兼具半透明、色彩可调节的特点。

• 可与HJT、IBC等叠加组成叠层电池,提高光电转换效率

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com