老厝别有一番风景(风雨沧桑九十埠)

文/王志忠

关注历史文化街区胜利街

世世代代人民的历史文物建筑,饱含着从过去的年月传下来的信息,是人民千百年传统的活的见证。人民越来越认识到人类各种价值的统一性,从而把古代的纪念物看作共同的遗产。大家承认,为子孙后代而妥善地保护它们是我们共同的责任。我们必须一点不走样地把它们的全部信息传下去。——摘自《威尼斯宪章(一九六四年五月三十一日于威尼斯)》

九十埠的兴衰

据古文献记载,至迟从唐代开始,沙市城镇主要在赶马台至九十埠所在的古堤街一线及其附近发展,沙市的经济活动也主要以这里为舞台展开。明清时期荆江大堤逐渐筑成,荆江大堤堤街和堤外滩街发展起来;清代后期青石板街(今中山路)也逐步发展起来,但九十埠所在的古堤街仍然是沙市的经济中心。

唐代形成堤街。唐代沙市寸金堤逐渐形成堤街,有“十里津头压大堤”之盛,沙市成为商贾云集的物资集散地和港口集镇。唐代自建国至开元、天宝年间(742-756年),经济持续发展,处在一个相当繁荣的时期。荆州一带,据《旧唐书·地理志》:“自至德(756-758年)后中原多故,襄、邓百姓、两京衣冠,尽投江湘,故荆南井邑,十倍其初。”“旧领县八,户一万二百六十,口四万九百五十八;天宝(742-756年)领县七,户三万一百九十二,口十四万八千一百四十九。”这以后更有急剧增长,“十倍其初”。沙市作为江陵的对外交通运输枢纽,地位十分重要,经济发展迅速。到公元800年前后王建至江陵时,沙市街市已颇具规模、十分兴旺了,这当然包括九十埠所在的街市。

宋代成为繁华街市。北宋是荆州历史上继春秋战国时期、东晋南朝时期、中唐时期之后的第四个发展黄金期。在五代高氏南平国基础上发展起来的北宋荆州是长江中游地区无人比肩的政治、经济、文化中心,被誉为“五达之衢”、“天子之南邦”。著名理学家胡寅(1098-1156年)在荆州曾留下一首《登南纪楼》诗,纪实性地描绘了北宋时期荆州城市的恢宏和乡村的富裕。郑獬筑沙市堤(文星楼以下),创造了沙市城区扩展和商业发展的条件。沙市获得显著的发展,其商业贸易额甚至超过了江陵城。据《宋会要辑稿·食货》宋熙宁十年(1077年),沙市镇的商税额达九千八百一贯六十五文,为江陵府22个商税场务之首,标志着沙市已成为江陵府的经济中心。

明清盛极一时。明清时期长江中游地区商品经济发展最引人注目的是沿江口岸城市商业贸易的繁盛。商品经济的发展从长江下游向西逐步推进,江汉平原在雄厚的垸田农业基础上,凭借优越的地理条件,一跃成为全国转运贸易的枢纽,形成了一个对外连接全国市场,对内沟通广大内陆腹地的商品流通体系,转运贸易经济盛极一时。

明代,古月堤的挽筑形成荆江大堤沙市城区段基础,沙市城区又一次得到扩展。沙市成为长江沿岸最繁荣的商业城市之。孔自来《江陵志余》称:明隆庆、万历时期,沙市“蜀舟吴船,欲上下者,必于此贸易,以故万舫栉比,百货灯聚。”明袁宏道在《答沈伯函》中说:“犹记少年过沙市时,嚣虚如沸,诸大商巨贾,鲜衣怒马,往来平康间,金钱如丘,绨(读作tí 厚绸子)锦如苇。”为沙市历史上的鼎盛时期,以致荆州府的政治中心江陵城“城中所需,仰给沙市”。清代刘献廷在《广阳杂记》中这样感慨:“荆州沙市,明末极盛,列巷九十九条,每行占一巷,舟车幅辏,繁盛甲宇内。即今京师、姑苏皆不及也。”光绪《荆州府志》称:“沙市为三楚名镇,通南北诸省;商贾扬帆而来者,多至数千船,向晚蓬灯连映,照耀如白昼。”“列肆则百货充韧,津头则万舫麟集”。

此后经历了明末清初的兵灾战乱,沙市一时萧条不堪,“今则寥寥一带尔,盛衰变迁,令人感慨系之”。直至清中期,它又重新崛起,恢复了往日客来商往,车水马龙的繁华景象。清代,沙市江堤大兴护岸工程,在险工险段修建驳岸和挑流矶群,不仅使沙市江堤的抗洪能力得到增强,而且使沙市的水运交通条件得到改善,进一步促进了沙市的经济繁荣,使沙市成为全国有名的商业重镇。清咸丰年间,沙市厘金局年收过江搬堤落地捐约十二万串,在省内仅次于汉口。清末外国列强入侵,纷纷在沙市设立商业、金融机构,清光绪二年(1876年)的《中英烟台条约》和光绪二十一年(1895年)的《中日马关条约》使沙市沦为帝国主义掠夺江汉平原资源和倾销“洋货”的口岸。

九十埠兴衰的原因。历史上沙市之所以繁荣、九十埠之所以繁荣,外国列强之所以将沙市辟为通商口岸,一个很重要的原因是它所处的地理位置特别重要。沙市是蜀船的终点和漕运的起点。《宋会要稿食货漕运》记载:“川、益诸州租市之布,自嘉州(今乐山)水运至荆南,由荆南改装舟船遣纲送京师,岁六十六万,分十纲。”史志上还记载:1009年,宋朝定茶纲,荆湖七郡茶务,筹办人船计纲发赴,不得积留;1021年,川益金、帛、缗线23万余贯两,端匹、珠宝、香药27万斤经荆南转运京师;天圣五年(1027年),由于从益州、嘉州运抵荆州的布匹量太大,遂在沙市兴盖布库,以缓解转运压力。这些物资都是经荆南漕河入汉水,从唐白河至南阳后陆运开封,由此可见北宋时期杨水运河舟楫络绎的景象和荆州商贾辐辏的繁华。

九十埠正处在漕运起点的便河口,又有拖船埠与长江相连,这在以水运为主的古代,是发展经济十分难得的天然优势。

陈家泽在《杨水之三:水道与水运》一文中考证,便河是荆江北岸的一处古穴口,又名江津口、沙市河口。便河口堵塞时间甚早,至少在元代文献记载荆江“九穴十三口”时已不在其列。历史上便河(沙市河、草市河)是连接江与河(长江与杨水)、江与城(长江与荆州城)、城与市(荆州城与沙市)、市与市(沙市与草市)的直线水道,其地位举足轻重,无可取代。历史上便河的兴废直接影响着荆州经济的衰荣和城市的发展,即便是水运业日渐式微的晚清、民国时期,当时的史志记载中仍可见到便河往昔的繁忙。2004年曾在沙隆达广场东西两侧建筑工地发掘出唐代民居、宋元明清各代码头货栈遗址和大量文物,足以证明九十埠对便河的依赖关系。

宣统《江陵乡土志》记载:“便河处沙市中心,北通襄汉,东由草市与诸湖相通,水路便利,故由外江内河输入货物,岁不下数百万,河身较宽,巨舰均可撑架。”由沙市至武汉“四时可通,一星期可达,故往时货物由内河往来者,皆远倍于长江本流”。民国《大中华湖北地理志》称:“由沙市至县城(荆州城),有马路行人力车。沿护城河,通舟沙市。在昔轮船未通,由沙市乘民船出长湖下汉水,内河风涛,比长江稍小,行旅颇多。”由便河口至雷家垱经草市河入长湖,从ㄚ角、福田寺至新滩口入长江,全长234公里,这条现今被称之为“内荆河”的水道,是清中后期、民国乃至新中国初期荆州至武汉的捷径水道,较长江干线近162公里。清代邑郡人王名沂、王琅有两首记录便河水运业盛况的《江陵竹枝词》:“便河桥上雨初过,便河桥下水如梭。全红爆竹西河纸,洒向船头一半多。”“沙市江边草市河,发船打鼓更鸣锣。内通襄汉外川广,载得离愁何处多。”生动反映了便河交通的繁盛。这正是九十埠得以发生发展、繁荣兴旺的原因。

上世纪三十年代后,中山路建成,沙市经济中心移到中山路,九十埠的经济地位有所下降,但仍然是一条仅次于中山路的繁华街区。抗战期间,沙市经济被日本侵略者摧毁,九十埠在萧条中挣扎。抗战胜利后,特别是新中国建立后,九十埠逐渐恢复生机。但九十埠是以水运为生存和发展基础的,随着便河填平、长江水运衰落、城市建设和现代经济的发展九十埠在经历了一段短暂的小商品市场繁荣期后,便沉寂下去,不再有往日的辉煌。

九十埠的商铺

据史料记载,九十埠在明清时期已是满铺青石板、东西四华里、南北十二巷、房屋近千栋、商铺数百家的热闹街区。民国时期虽几经兴衰,也仍然有所发展。当时九十埠的盛况可以从当时的统计资料中略知一二。据《沙市商业志》引用的1948年民国档案资料,当时沙市有绸布、百货、五金、颜料、文具、纸张、国药、新药、磁器、海味、杂货、酱园、茶食、香烟、卷烟、丝烟、盐业、煤业、茶叶、号栈、酒店、饭馆、丝线、服装、帽店、洗染、照像、理发、蛋品、电料、钟表、绣花、烘糕、卤菜、池浴、布庄、棉纱、铜货、伞店、糖行、猪行等42个商业行业,其中26个行业在九十铺(当时名中正街)设有商号;沙市共有商号966家,其中九十铺就有289家,占商号总数的30%(只算九十铺临街,不包括附近的巷子),仅次于中山路。中山路的商号占33%。九十铺集中了42%的百货业,33.3%的纸张业、40.5%的瓷器业、50%的海味业、36.6%的茶食业(糕店业)、54%的香烟业、93.3%的卷烟业、50%的丝烟业、47%的盐业、57%的饭馆、50%的帽店、40%的照像馆、33%的烘糕业、77.8%的布庄、71%的铜货业。

1945年的民国档案资料显示,抗战胜利后,江陵县政府筹组沙市商会,在沙市商会筹委会组织下,先后组织50个行业公会,其职能是:经常组织同行业商人集会,相互交流、联系请谊;根据市场变化,议定商品价格;对行业之间的商户纠纷,进行调解和评断。为便于开展工作,同业公会一般设在商号比较集中的地方。据江陵县警察局《沙市各商业公会调查表》,中山路设有同业公会11个、中正街(九十铺)有同业公会10个,其他街巷各处有12个,从另一个方面说明九十铺在沙市商业中的重要地位。

九十铺这条街上有许多著名的商号值得一提,现列举一二。

恒春茂药店。沙市恒春茂药店是沙市最大的一家药店,上世纪三十年代前后,几乎垄断了湘鄂西一带的中药业务。这家药店创办清同治9年(1870年),创办人为沙市名门大户邓子彝。邓家是汉军旗人,四世祖邓士良当过乾隆皇帝的贴身随行侍卫,他因护驾有功,告老时被封籍到荆门蛟尾,拥有大量的田产。由于蛟尾与沙市隔湖相望,不久又落户沙市,在繁华的九十铺(现胜利街)中段买产建房,以经营钱庄、当铺发家致富。若干年后邓家已成为名门望族。就在邓士良的曾孙、邓子彝掌门时代,据说是考虑到邓家族人看病吃药方便,邓家又多聚居九十埠,所以邓家的内老板们拿出四千串钱,在九十铺(今胜利街292号)开办了一个取名“恒春茂”的药店,并请来荆门名医文敬夫为家庭医生,同时坐堂对外应诊。经过约20年的经营,到光绪20年(1894年)前后,施植臣任药店总管,施知人善任,苦心经营,使恒春茂生意蒸蒸日上。辛亥革命后,施植臣的继任者吴敦五因势利导,扩建铺面,加强成药生产,充实批发零售业务,使恒春茂进入了鼎盛时期。

1921年扩建后的“恒春茂”门面南临胜利街,其后院北占有肖家坊,西邻龙门巷,东近梅台巷,占地近1万平方米。门市店堂和二进厅堂高大宽敞,上面有透光亮瓦,梁栋雕如意云纹,甚为壮观。后院四周是仓库、作坊,中间是晾药晒场。规模之大,实属少有。该店当时已拥有资本超过20万银元,职工总数超过200人。当时的批发业务每天可进银元1000-2000元,年营业额高达200万银元。仅四川、长阳两地收购运销至上海、武汉和香港的药材,每年就超过50万元;批发业务已伸向湘鄂两省20多个县市;零售额占全市的60-70%,成为在全国也颇有名气的药材店。1993年由中国医药科技出版社出版的《中药技术经验集成》不仅有恒春茂行家里手黄凤桐等人的经验之谈,还有一篇专门叙述《恒春茂药店零售的传统特色》的文章。该《集成》不惜篇幅地单独介绍一个中药店的传统特色,说明了“恒春茂”在全国药业中的地位和影响。

李义顺斋铺。旧时称糕店铺为“斋铺”。沙市“斋铺”在清末到抗战这六七十年的时间里最为兴旺,大大小小共有20家,但多数“斋铺”先后歇业,而实力雄厚、保持稳定发展的只有沙市“斋铺”三李:李义成、李义盛、李义顺三家,不但规模大,而且有名。1921年李家购得高家巷上首(今胜利街109号)房屋一幢,开设李义顺斋铺。李义顺斋铺的经营宗旨遵循名号中的“义”字,将“义”作为家训,强调“为人经商要讲义气,做生意虽然为了赚钱,但绝对不能见利忘义”。李义顺的糕点制作十分讲究,首先是绝不偷工减料,其次是精选原料,再就是工艺工序要求十分严格。因此,李义顺的糕点如雪枣、酥糖、小蛋糕、灶糖等,在市场上很有名。店铺也讲诚信,一直有所发展。1956年,李义顺斋铺参加了公私合营,以后转为沙市食品。直到九十年代初,该厂生产的雪枣、酥糖、小蛋糕、灶糖仍然是沙市有名的特色食品,外地人到沙市来总要大包小包地买些回去。

德森榨房。德森榨房位于今胜利街246号。原名“赵德胜榨房”,赵德胜去世后,由胡植诚、赵雨峰、吴炳轩接手,更名为“德森榨房”。抗战期间,沙市一带榨房大多关闭,市场柴米油盐奇缺。

德森榨房克服重重困难,坚持经营,使百姓日常所需略有指望。抗战胜利后德森榨房改名为立丰油厂,1956年公私合营,划归沙市油厂(沙市日化总厂前身)。

义森楼酒馆。名扬湘鄂的沙市名菜“皮条鳝鱼”,是义森楼酒馆老板曾永海首创。曾永海从外地移居沙市后,在九十铺(今胜利街)开办了义森楼酒馆。三十年代初,曾永海经过多年实践,把当时比较流行的“酥炸鳝鱼”加以改进,首创独具特色的“皮条鳝鱼”,一举成名,并流传至今。1964年和1983年,在北京举行的厨师烹饪技术表演会上,“皮条鳝鱼”都曾是湖北队保留的献艺品种。1976年,“皮条鳝鱼”被选录在《中国菜谱湖北》中。

九十埠的建筑

沙市住宅建筑起于先秦,从建国后在沙市境内发掘的文化遗址中可见其遗迹。汉、唐时期的沙市住宅仅于旧时诗文中见得一鳞半爪,唐诗中咏沙市“十里津头压大堤”,“堤下连樯堤上楼”。宋代居户数以千计,而宅院无存。如今只有胜利街、崇文街等街巷中还留存有大批古宅老屋。

胜利街老屋的布局与风格。胜利街的老屋大多数是清代建筑,少数是明代和民国时期的遗存,以荆楚地方民居建筑群为主格局为传统民居特色,具有浓厚的沙市古商埠风貌特征。绝大多数房屋都是前店铺、后住宅的两层多进式砖木结构,一个建筑群少者四进,多者八进,每一进由一间堂屋(大客厅)、两间正房(主卧室)、两间厢房和一个天井组成。中为通道,呈“井”字型。木构架、填斗砖墙、布瓦屋面、双坡落水、五柱立地、柱下置磉、砂石铺地等地方传统建筑做法均得到很好的体现,修筑讲究,造价较普通民宅昂贵。每进之间有门廊相通,各栋房屋都凿有水井,少数还建有林木花园。每栋房屋之间都有封火高墙隔绝。梅台巷、毛家巷的老屋,大多一门二窗,纵向布局分为堂屋、天井、卧室;横向则以火巷间隔,大部分为砖木结构。整个街区除了邓家祠堂和邓家花园,少有亭台楼阁和雕梁画栋的豪宅。虽然没有亭台楼阁和雕梁画栋的豪宅,但房间大小的安排、厅堂的宽敞通畅、天井的巧妙布局和木雕的板壁装饰、雅致的木雕楼栏、简约的镂空花窗,精湛的石雕柱础,营造了方便、纯朴、宜人的居住环境。

在沙市“九十埠”的古民居中,规模最大的是邓家祖屋和邓家祠堂。

邓家祖屋。邓氏为沙市殷实大户,清·道光至光绪年间在今胜利街、梅台巷一带购地建房。按照清代朝廷的规定,民宅不得修至九进。所以邓家祖屋布局呈八进,木结构,临街屋为双坡搁檩,青瓦屋面,上层房间开有直棂窗,木质悬仲晒台置镂花栏杆;下层或为铺面,或为穿堂。由此而入依次为轿厅、堂屋、天井等。两侧厢房对称布列,有卧室、书房、佣人房等,每幢之间以腰门相隔,门窗及隔板多选用上乘木材精心制作,梁枋上还绘有彩画。

图2:邓氏家族房宅分布图(原载《沙市市建设志》,图中画斜线的区域为邓氏家族房宅群)

沙市邓家是的当地最大的望族,也是爱好戏剧的大户,早在200年前修建连片住宅时,就别出心裁地在多进式的房屋内设计修建了与住宅连体的小型戏台。在邓家老屋群落中,原本有三栋房屋内有小型戏台(楼),其中一座被毁,一座被改造成住变房,现在只有余上沅故居内的一座保存完好。

位于胜利街242号的余上沅故居,是至今保存最为完好的清代中期老屋,门面宽达12米,一道两开,纵深五进。整栋房屋为两层砖木结构,共有门面两间,大小房间58间,堂屋(客厅)4间,天井5个(其中两个有亮亭遮雨)。每一进之间都有封火墙隔开,并有屏墙门相通。在第四进屏墙门后,还建有小型戏台一座。台宽4米,台深4.2米,约18平方米。台基为砖石砌筑,戏台两侧有木雕围栏和青石台阶通到边房。戏台顶部原有亮亭遮盖。戏台前为向下错落约2米的两层凹形楼房。楼房上下两侧是观看演出的厢房和厢式楼廊;楼房中间上下均是观看演出的厅堂。整栋建筑虽不豪华,但营造精到,其木雕装饰、石雕构件、花格门窗、天花板壁、祭祀神龛都十分古朴雅致。这种在住宅内建有连体戏台的民居极为罕见,虽有三分之一被拆毁,但整体上看,古貌依旧,保存完好。

在邓家老屋群落的最后面(即现在毛家坊的北面),还曾建有一座规模宏大、占地近万平方米的“邓家花园”(亦名“藻园”)。园内有亭台回廊、池塘小桥、水榭石山、奇花异木。清末民初,因邓氏家族都自立门户、各有房屋,“邓家花园”疏于管理。1934年又将园内主要建筑物捐赠移建到沙市中山公园(其中包括蜈蚣岭上的“镜猗亭”、二道门内的“卷雪楼”和古松化石,以及置于便河的“沙石”)。从此花园逐渐解体,或变卖,或建房。

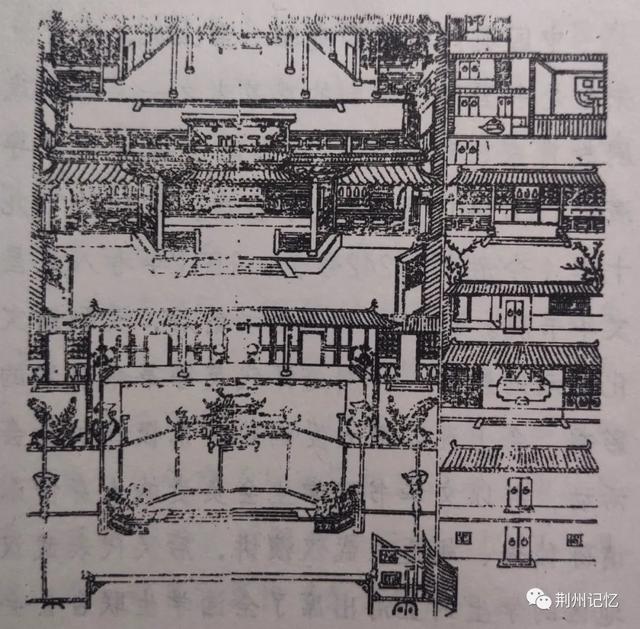

图3:《邓氏族谱》中的邓氏宗祠图

现在市中医院毛家坊分院的小花园即是“邓家花园”留下的唯一园地。邓家祠堂。清道光年间在张家巷西侧还修建有一座“邓家宗祠”据《邓氏族谱》记载:邓氏宗祠“通计照壁一道,砖牌坊一座,门楼一座,左右更衣厅各一间,仪门三间三架,东西厢各三间,拜台一座,正厅一重,神龛三座,左右夹室各一进,回廊二所,后厅一重,房二间,对厅一座,东首别室一所(奉祀伯房支祖),后厨室一所,后门左右铺面三间,室前看伺厨室一所,正屋一重,对厅一重,屏墙一道,照壁前隙地一形,围墙一道,檐屋一所。”从《邓氏族谱》中的邓氏宗祠图,可见其高门楼、大牌坊、多仪门、二回廊、厅堂厢室过百间,甚为壮观。该祠堂后被拆除,胜利街道办事处和胜利街派出所在原址新建了办公楼和宿舍。(二00八年五月十日)

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com