发条橙剪掉了什么 库布里克并没有拍出来

提及《发条橙》,大部分人都会想起:这是大导演斯坦利·库布里克的名作。时至今日,《发条橙》依然是不少影迷心中的经典,但并不是很多人了解电影所改编的原版小说。《发条橙》的电影版公映于1971年,而小说版早在1962年就出版了。

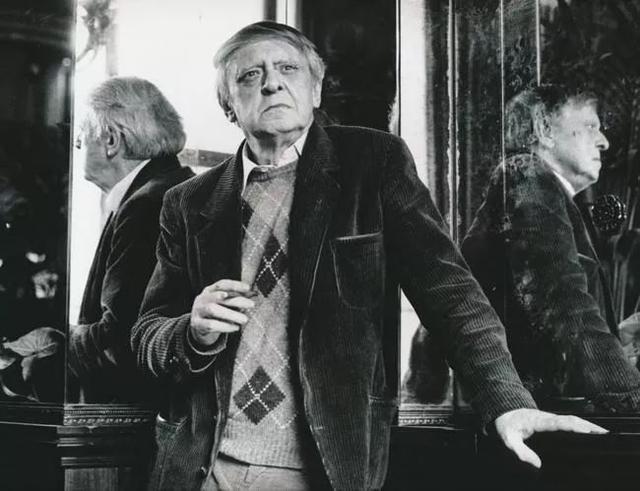

小说的作者叫安东尼·伯吉斯,他有着多重身份,既是一位作家,同时也是一位作曲家,还是一位语言学家。他的一生共创作了三十多部小说,让他没想到的是,令他获得名声的竟然是他不太满意的《发条橙》。

《发条橙》在1962年出版时的销量相当糟糕,不少评论家对小说是大加批判,如当时《泰晤士报文学增刊》称这本小说是“扯不清楚的一大串冗辞,如同大腹便便之人,是世风日下的产物。”但也有少部分人能够欣赏这部“离经叛道”的小说,其中就有库布里克。

库布里克称自己被这部小说所吸引,其中的“情节巧妙,人物鲜明,哲思明确”让他有了将其影像化的念头。但是鉴于小说与电影的媒介差异,还有小说作者和电影导演的理念不同,电影版对小说版做了不少改动。

比如电影版的青少年普遍比小说版年长,主人公阿历克斯在小说中只有15岁。同时,电影大量删除了小说中的纳查语。什么是纳查语?这是作者安东尼·伯吉斯设计的黑话,是由俄语和英语混杂而成的新语言。在中文译本中,译者已经尽可能去还原纳查语俏皮的一面,但还是难免有流失语意的部分。这种崭新的语言实验是小说的一大创新,同时也是当年蒙受批评的一个原因。

我们的主人公阿历克斯正是一个游走于法治之外而肆意妄为的人,他如同撒旦的化身,小说为了表现阿历克斯混世魔王般的形象,铺张了大量的暴力描写,这些描写在被影像化后,整部电影就像是一场暴力的狂欢。再加上每回施展暴利时,都播放着古典音乐,使得整个画面宛如纳粹军官在瓦格纳的回荡下,优雅却无情地杀戮。此般极富挑衅意味的表达,在此你便不难理解为何很长时间里,《发条橙》是洪水猛兽。

但是描写暴力并不是为了描写本身,更多是为了展示阿历克斯这一人物的内心世界。仔细去回顾文本,你很难找出阿历克斯热衷暴力的原因,换句话说,他的暴力并不遵循常理。这种无因的暴力,某个意义上是一种彻底的自由。因为驱动你行为的不再是任何外部的原因,一切的行动都是心甘情愿、随心所欲式的自主选择。陀思妥耶夫斯基在《作家日记》主张一种“逻辑的自杀”,自杀变成了一种表达自由意志的极端方式,以此来证明人的意志自律,人能够在没有上帝的世界上支配自己的命运。自杀是对自己的暴力,而阿历克斯的暴力是对他者的暴力,而暴力是为了彰显自由意志。

这种逻辑是危险的,自由意志的放纵滋生了恶。在中世纪哲学中,自由意志是一个很重要的辩题——人被上帝赋予了自由意志,但人却因此去行恶,这是否意味着上帝的失策。这个问题困扰了好几个世纪的人,因为它直接威胁到了上帝的神圣性。不过这个问题在二十世纪之后便逐渐被消解了,由于上帝死了,于是一切都被允许了。恶,毋庸置疑是自由意志放纵的产物。选择恶,是人的一种权利。

《发条橙》没有止步于此,它在此基础上还给了读者一个问题:如果恶是自由意志放纵的产物,那自由意志泯灭后,是否能产生善?

小说的第二部分安排了阿历克斯锒铛入狱,为了令其改邪归正,他接受了一种叫“路多维可”的疗法。医生给犯人注射和服用能够引起生理不快反应的药物,随后强制犯人观看暴力影片,最终让犯人产生看到暴力就会恶心甚至呕吐的 “条件反射”。暴力被视为了一种必须治愈的疾病,而在未来社会,人能够通过科技修正一个人的灵魂,真正做到让上帝植入每个人的内心。阿历克斯随之无法再行恶,他从一个施暴者变成了受害者。

这种“路多维可”疗法是以泯灭自由意志为前提的压迫性疗法,犯人不得不为善。小说里评论道:“上帝是喜欢善,还是希望人们自己选择善?如果人被迫为善,是不是选择恶更好一些?......当一个人被剥夺了选择善恶的权利,或许就等于实际上选择了善。”

这种如同傀儡般的状态呼应了这本小说的名字。橙子的英语 “orange”,而在马来语里是 “人”的意思,精通马来语的伯吉斯玩了一个语言游戏,“发条橙”实则指的是“上了发条的人”。这样的人无法选择恶,也无法选择善,一切都被预先设定好,不存在所谓的道德选择。

小说里写道:“一个不能选择的人是不可以称之为人的。”如果让阿历克斯放纵自己的自由意志,代价则是催生了恶;但如果泯灭掉他的自由意志,结果是他失去了为人的资格。这两种极端的选项成为小说的一个两难处境。此处的两难其实是人文主义与科学主义的较量。

上个世纪的二十年代,中国曾爆发过一次“科玄论战”,围绕的问题是人生观与科学的关系。科学派主张“用科学来指导人生观,极力去回避人性中那些不确定的主观因素。”整场论战历时二十多年,最终以主张“科学至上”的一批知识分子略胜一筹。如今回看整场辩论,依然有着很多警示意义。结合历史,你会发现主张“科学万能”的结果竟然是推导出第二次世界大战。

科学与人性的关系,成为了二十世纪后半叶的哲学核心问题。而《发条橙》更像是延续了这一哲学思考,并以小说的方式呈现出来。所以也有人称《发条橙》其实是一本“概念小说”,所有的人物和故事都是围绕着一个概念推演出来的。这可以视作一种批评,也可以视作一种肯定。

小说没有往《飞越疯人院》式的“不自由,毋宁死”的悲壮路线去发展,故事发展到第三部分,阿历克斯成为了政治家的谈判筹码,再次陷入了另一种不自由,小说走向了对体制的批判。阿历克斯也不再对暴力感到恶心,他可以重新选择恶,按他自己说法:我真的痊愈了。

小说版和电影版最大的不同在于,库布里克的电影在此戛然而止,他没有把小说的最后一章拍出来。在小说的结尾,阿历克斯重获自由后,最终厌倦了这一切,想要做个普通人过上普通生活的念头。这就像《猜火车1》中,雷登罪恶之后忽然有了重新开始人生的想法。混蛋变成普通人,似乎只是一念之差。小说的结尾,油然而生一种略显违和的乐观,让人赫然发现,没想到这还是一本“成长小说”。

《发条橙》这个两个版本的结局各有千秋,但因为电影更为强大的传播力度,小说版的结局时常被人忽视,原著的结局,同样能引出另一番思考。《发条橙》的面世直接影响了西方的流行文化,不少乐队的名字正是源自“发条橙”。同时,“发条橙”也成为了一个意象,渗透进了我们的文化语境里,无形中形塑着一代又一代人。

多年以后重读这本半个世纪前的小说,也许依旧是件有意义的事。

《发条橙》

作者:[英] 安东尼·伯吉斯

译者:杜冬

定价:48.00元

出版年月:2019年7月

ISBN: 9787544777070

青春总会过去,是啊。但青春只不过像是一头野兽,不,甚至都不像野兽,更像是街头随处可见的那些小玩具。锡制的小人儿,里面有发条,上劲机关露在外头,你咔嗒咔嗒咔嗒上好劲,一松手它就跑开了,仿佛是在走路,哦哥们儿。可它只会走直线,一头撞上东西,撞得砰砰响也不回头,它自己不可能停下。青春就像是这小小的发条机器。

——《发条橙》

本期编辑:西子卡

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com