不能抠肚脐眼的后果(为什么不能乱抠肚脐眼)

你是不是经常抠肚脐眼?这可是个大忌!抠肚脐眼可不只是影响美观,还可能给你带来一系列的健康问题。

今天,就来告诉你,为什么不能乱抠肚脐眼,而且惊讶地发现,肚脐眼竟然跟肠子扯不上关系!抠肚脐眼可能给你带来一大堆的健康问题!

看到肚脐眼,你可曾想过它的真正作用?别误以为它只是个装饰,它可是连接你和妈妈的重要纽带的遗迹。不过现在它已经退休了,不再承担实际功能。

1. 肚脐眼的位置和形态

听说过肚脐眼的神秘之处吗?它可不仅仅是个小小的标记,它在我们的身体中有着重要的构造和功能。

肚脐眼位于腹部中央,略微偏下的位置,通常位于腹肌的中央凹陷处。它是一个小小的圆形或椭圆形凹陷,类似于一个微型的漩涡,向内凹陷并围绕着一个小孔。

肚脐眼是连接胎儿和妈妈的纽带的遗迹。在母体内,通过这条纽带,胎儿可以获取营养和氧气,同时排出废物。

然而,成人后,这个小小的凹陷成为了一个与消化系统完全分离的独立结构,具有自己的保护需求。

肚脐眼的结构相当独特。在胎儿发育过程中,它由血管和神经组成,这些组织在出生后逐渐退化。所以,可以想象它是一段神奇的旅程的痕迹!

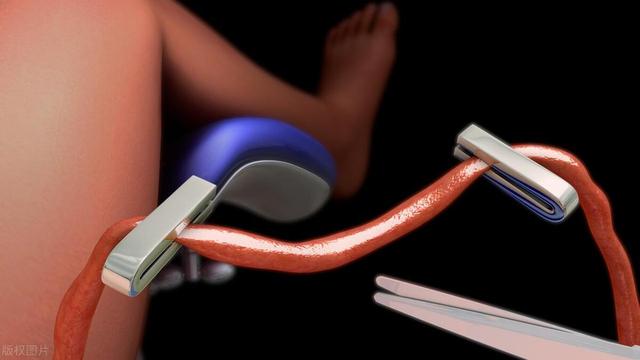

2. 肚脐眼主要功能肚脐眼在胎儿发育期间,作为胎儿与母体之间的重要通道,实现营养和氧气的供应。

脐带内含有血管,一条是供应营养和氧气的脐动脉,另一条是将代谢产物排出体外的脐静脉。

通过这些血管,胚胎可以从母体获取所需的营养物质和氧气,同时将代谢废物排出体外。

这个微小的结构承载着胎儿生长所需的重要物质,促进胎儿的健康发育。

肚脐眼在出生后起到了结构的稳定作用。它帮助固定腹部的肌肉和组织,保持整体的稳定性。就像一个小小的支撑柱,确保我们的腹部保持正常形状。

肚脐眼是脐带与胎儿内腹壁连接的部位,在胚胎发育完全后,出生时脐带被剪断,胎盘分离,肚脐眼的功能也随之结束。

肚脐眼还是一个重要的按摩点!按摩它可以促进血液循环、缓解压力和放松肌肉。

肚脐眼周围的皮肤可是相当敏感的。它需要我们妥善呵护,避免受到不必要的摩擦或刺激。就像婴儿的柔嫩肌肤一样,肚脐眼周围的皮肤也需要温柔对待。

别小瞧肚脐眼附近的血管和神经啊!它们可是密密麻麻地分布在那儿。

如果你乱抠肚脐眼,很有可能会损伤血管导致出血,或者触碰到敏感的神经引发疼痛。千万别小觑肚脐眼周围的皮肤和组织,它们需要我们的关注和保护。

首先,腹壁是我们腹部的一道坚固的防线,由肌肉和结缔组织构成。像是个护卫队,保护着我们的内脏器官,包括肠子在内,不让它们乱跑。

肚脐眼其实和肠子没有直接的连接关系。肚脐眼是纽带的遗迹,而肠子则是在腹腔内穿行的消化器官。虽然它们都在腹部,但并不是直接相连的哦。

腹膜是一层薄薄的膜状组织,覆盖着腹腔内的器官。就像个保护罩,它包裹着肠子、胃和其他重要的器官,保护它们免受外界的伤害。

腹壁和腹膜不仅给我们的身体提供支撑和保护,还参与着我们的呼吸运动和消化过程。所以,别小看这些默默守护着我们的结构哦!

肚脐眼的附近有着腹壁和腹膜这两位强大的保护者。腹壁像是个护卫队,保护着我们的内脏器官,而腹膜则像是个保护罩,包裹着肠子和其他重要器官。

这些结构虽然平时默默无闻,但它们承担着重要的功能,让我们的身体保持稳固和安全。

肚脐眼与消化系统的分离

肚脐眼与消化系统是完全分离的,它们并不直接相连或互相影响。

消化系统包括胃、肠道和相关器官,负责食物的消化、吸收和排泄。

肚脐眼位于腹部皮肤上,仅是脐带在出生后留下的痕迹,它与消化系统没有直接的生理联系或功能交互。

- 抠肚脐眼的潜在风险

抠肚脐眼可能带来潜在的风险和不良影响,其中包括引发感染和刺激皮肤。

抠动肚脐眼可能导致细菌或其他病原体进入伤口,引发感染的风险增加。感染可能导致红肿、疼痛、脓液排出等症状,严重时甚至可能需要医疗干预。

频繁抠动肚脐眼还会刺激皮肤,可能导致皮肤破损、瘙痒、炎症等不适感。

肚脐眼是一个敏感的区域,过度刺激或摩擦可能引起不必要的不适和皮肤问题。

- 肚脐眼的特殊保护需求

肚脐眼具有特殊的保护需求,需要保持洁净、干燥和呼吸。

1. 保持肚脐眼的洁净非常重要。

定期用温水轻轻清洗肚脐眼周围的皮肤,并确保彻底干燥。避免使用过于刺激或含有化学物质的清洁剂,以免对肚脐眼区域造成刺激。

2. 肚脐眼需要保持干燥。

湿润环境容易滋生细菌,增加感染的风险。

在清洁后,用柔软的干净毛巾轻轻擦干肚脐眼周围的区域,并确保保持干燥状态。

3. 肚脐眼也需要呼吸。

保持肚脐眼区域通风,避免过紧的衣物或绷带压迫该区域。给予肚脐眼足够的空气流通,有助于保持皮肤健康和预防潜在问题的发生。

- 抠肚脐眼的危害

1. 感染风险:

抠肚脐眼可能会破坏肚脐眼周围的皮肤屏障,给细菌找了个入侵的机会。当皮肤屏障被破坏时,细菌就能够进入我们的身体,导致感染的风险大增。

感染可能会引发一系列不适症状,比如疼痛、红肿、分泌物等。你肯定不想自找麻烦,对吧?

2. 细菌乐园:

肚脐眼是个温暖潮湿的环境,正是细菌滋生的理想场所。如果你频繁抠肚脐眼,那就相当于给细菌提供了一个乐园。

细菌繁殖会进一步增加感染的风险,可能导致更严重的健康问题。

抠肚脐眼并不是什么好玩的事情。它可能会破坏皮肤屏障,给细菌提供进入我们身体的机会,增加感染的风险。

而感染则可能引发疼痛、红肿、分泌物等不适症状。所以最好还是远离这个抠肚脐眼的坏习惯,保持肚脐眼的清洁和健康!

肚脐眼周围有很多血管,它们是我们身体血液循环的重要通道。

当乱抠肚脐眼时,很可能无意中损伤到这些血管,导致出血。

出血不仅会让你措手不及,还可能引发感染的风险,带来额外的疼痛和不适。

如果你抠得太用力或不小心,很可能会触碰到这些神经,引起疼痛和不适。神经受损可能导致不舒服的感觉,甚至影响到身体其他部位的正常功能。

当用力抠肚脐眼时,可能会施加额外的压力在腹腔器官上。腹腔器官包括肠子、胃、肝脏等等,它们在腹腔内各司其职。

如果你过度用力,这些器官就会遭受额外的压迫,可能引起不适和疼痛。

如果你的手指或指甲过度挤压或刮擦在腹腔器官上,那是相当危险的!损伤腹腔器官可能引起出血、炎症等严重的并发症。

1. 护理肚脐眼的基本指南

护理肚脐眼的基本指南包括清洁、消毒和避免摩擦。

定期用温水和无刺激性肥皂轻轻清洗肚脐眼周围的皮肤,确保彻底清洁,但避免过度搓揉。

使用医生推荐的消毒剂或酒精棉球轻轻擦拭肚脐眼区域,以杀灭潜在的细菌,但避免使用过多或刺激性的消毒剂。

1. 温和清洁:

我们要用温和的方式清洁肚脐眼。每天洗澡时,用温水轻轻清洗肚脐眼周围的皮肤。避免使用刺激性的肥皂或洗液,因为它们可能导致皮肤过敏或干燥。

2. 干燥小心:

清洁后,确保肚脐眼周围的皮肤完全干燥。使用柔软的毛巾轻轻拍干肚脐眼及周围区域,避免摩擦或过度用力。干燥的肚脐眼能够减少细菌滋生的机会,有助于保持健康。

3. 保湿关怀:

为了保持肚脐眼周围皮肤的水分,我们需要做好保湿工作。使用无刺激、温和的保湿剂,可以是润肤乳液或专门的肚脐眼保湿产品。

少量涂抹在肚脐眼周围,轻轻按摩以促进吸收,但要避免涂抹到肚脐眼内部。

注意,消毒剂的使用应在医生的指导下进行。

避免摩擦或过度刺激肚脐眼区域,避免穿着过紧的衣物,特别是腰带或裤腰部位过于紧身的衣物。确保给予肚脐眼足够的空间和舒适度,以促进愈合和防止皮肤刺激。

2. 观察异常情况

- 观察感染迹象:

了解感染迹象能够帮助你尽早寻求医疗帮助。

- 注意肚脐眼周围是否出现红肿、肿胀或发热等症状。

- 观察有无疼痛、灼热感、瘙痒或刺痛等异常感觉。

- 留意是否有脓液、脓痂、分泌物增多或异味的迹象。

- 注意其他异常症状:

除了感染迹象,还要留意其他异常症状。

观察肚脐眼周围皮肤是否出现溃疡、破损、溢液或血液等异常情况。

注意肚脐眼的形态是否突出、凹陷或发生明显变化。如果感到异常的疼痛、不适或任何不寻常的感觉,及时就医。

- 尽早就医:

一旦注意到异常情况,尽早就医非常重要!联系医生或医疗机构,尽快预约就诊。

向医生描述异常症状,并遵循医生的建议和治疗方案。不要忽视异常症状,因为及时就医可以帮助我们避免症状恶化或并发症的发生。

参考文献:

[1]Hadi, S. A., Sulaiman, N. R., Jaafar, M. S., & Hui, C. K. (2018). Anatomy and physiology of the umbilicus: A systematic review. Journal of Medical Sciences, 38(6), 252-260.

[2]Fathallah, N., Mateo, J., & Vergez, S. (2018). Umbilical disorders: A comprehensive review. Dermatology and Therapy, 8(4), 541-559.

[3]Bhatia, N., & Rao, R. (2020). Umbilical hygiene in newborns and infants. Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology, 86(6), 661-668.

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com