幸福的要素书籍(幸福真的可以学吗)

特别声明:本文为新华网客户端新媒体平台“新华号”账号作者上传并发布,仅代表作者观点,不代表新华号的立场及观点。新华号仅提供信息发布平台。

2006年,好莱坞电影 《当幸福来敲门》 在全球大获成功,总票房高达3.07亿美元。这部电影根据克里斯托弗·加德纳的同名畅销书改编,作者是个大富豪,因场场座无虚席的演讲而闻名遐迩。故事发生在20世纪80年代初,克里斯·加德纳(克里斯是克里斯托弗的简称)是出身于贫民区的非裔美国人,他千方百计准备证券经纪人的执照考试,目的就是想与妻子和五岁的儿子一起摆脱贫困。里根总统曾在电视上宣称,美国的经济形势不容乐观,而加德纳家的糟糕境遇也证实了这一点:他们即将交不起房租、付不起账单、养不起孩子。加德纳是个顽强不屈、天资聪颖的斗士,他十分渴望能有所作为。尽管困难重重,但是他仍然乐观无比。后来,凭借出色的人格魅力和交际能力,他终于成功地被录用为实习生。最终,加德纳作为最优秀的实习生之一,从事了他梦寐以求的职业。在电影快要结束时,他十分自信地说道,“这就是幸福啊!”

《当幸福来敲门》一书出版于20世纪90年代,当时市面上充斥着各种推销个人成功故事的肤浅书籍和好莱坞电影,因此这本书并未引起什么反响。但时至21世纪初,形势已然改变,靠着美国提供的大量资金成立于1998年的积极心理学,开始试图向全世界解释为什么追寻幸福不该只与美国人民有关。积极心理学家认为,应该把全人类与生俱来的对幸福的渴望与追寻看作自我实现的最强烈表现。他们声称,作为一门科学的学科,心理学证实了某些可以帮助人类过上幸福生活的因素确实存在,无论是谁,只要听从“专家”既简单又可靠的建议,就可以从中受益。诚然,这种理念并不新鲜,但是鉴于给出建议的是心理学家,我们似乎必须严肃对待。短短几年时间,积极心理学取得了其他任何学科前所未有的成就:幸福学在诸多大学中成为重要课程,而幸福在众多国家成为社会政治经济领域需要考虑的头等大事。

有了积极心理学,幸福不再被视为模糊不清的想法、乌托邦式的目标或难以企及的奢望。恰恰相反,它成为可以普遍实现的目标,成为可以定义成功人士必要心理条件的概念。事实证明,幸福人士身上的特征顺理成章地与加德纳这样的人物高度吻合。像加德纳一样,他们独立、真实、积极成长;他们生来就拥有坚定的自尊心和极高的情商,他们乐观、坚韧、具有创新精神。由此看来,《当幸福来敲门》的确是一部“高质量的积极心理学代言电影”。

积极心理学在21世纪初的出现,让人们把加德纳的说教奉为纯粹的科学真理,而不再只是呼吁他们振作起来对自己负责的伎俩。积极心理学的忠实信徒使出浑身解数,赋予其一种科学合理性,让积极心理学不再备受质疑。受益于此的不仅包括许多举足轻重的机构组织、众多跨国公司巨头,还有一个价值数十亿美元的世界级产业,这个庞大的产业所要推销的理念与加德纳在受邀演讲时所表达的观点并无二致:只要选择更加积极的视角看待自身以及周围环境,每个人都可以重新创造自己的生活,也都可以实现最好的自我。对许多人来说,追寻幸福从此成为一个严肃的问题,用科学的方式来面对它,对社会和心理学都将大有裨益;但另外一些人则认为,积极心理学的科学性只不过是幌子罢了。个人得以成就自我、社会得以进步的承诺看似美好,但其背后被掩藏的是积极心理学理论与实践中最基本的辩解性特征、令人不安的用途及事与愿违的负面影响。怀疑论者和批评家们的担忧并不是空穴来风。会发光的不一定是金子,其外表也往往具有欺骗性,这门科学以及它向世人许下的华丽承诺,值得我们带着审慎态度近前一探究竟。

幸福是每个人都要努力实现的终极目标吗?可能是。但这丝毫不妨碍我们对幸福学家的言论持保留意见。本书并非旨在批判幸福,而是要质疑积极心理学所鼓吹的有关“美好生活”的还原论视角——尽管这种视角已经流行开来。毫无疑问,帮助人们感觉良好的意图无可指摘,甚至值得赞扬。但是,积极心理学捍卫的幸福概念是否突破了重重限制?是否排除了有争议的主张?这个概念是否会导致自相矛盾的结局?是否会带来适得其反的后果?所有答案都有待商榷。

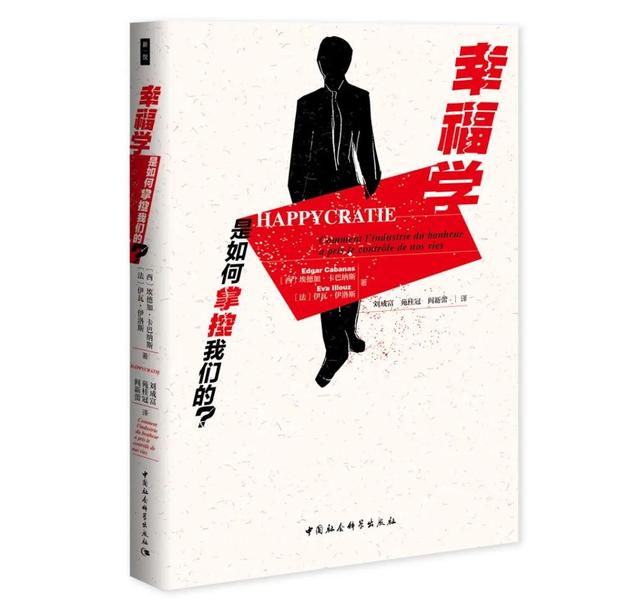

——摘自《幸福学是如何掌控我们的?》

♥一次能够解构时代精神的阅读,直击“幸福学”及相关产业的本质。♥

作者:[西] 埃德加·卡巴纳斯(Edgar Cabanas)

[法] 伊瓦·伊洛斯(Eva Illouz)

译者:刘成富 苑桂冠 阎新蕾

编辑推荐

诞生于20世纪初的积极心理学试图证明这样一种观点:幸福是可以被构建的、被传授的、被习得的。只要听从专家建议,就可以获得幸福。幸福学产业价值连城,自以为能够把人类改造成一种能够抵御消极情绪、发挥巨大潜能、抑制消极情绪和偷懒行为的生物。其计策就在于使我们笃信:贫富或贫穷、成功或失败、健康或疾病,关键就靠我们自己。

但“幸福”真的是我们所有人都应该追求的不容置疑的最高目标吗?如果对“幸福”的追求使我们陷入更深的沮丧和焦虑之中呢?“幸福学”这一巨大产业背后的受益者究竟是谁呢?

本书作者可谓单刀直入,探讨了时下流行的幸福学产业和个人发展产业,以通俗易懂的方式,旗帜鲜明地亮出了观点:“感谢所有那些孜孜不倦地追求积极情绪和幸福的人,是他们在追求幸福的过程中,为我们证明了这一行为其实是根本不起什么作用的。”

内容简介

我们生活的世界充斥着“幸福”一词。幸福不仅是许多人的人生目标,甚至变成了一种义务。为了帮助人们实现理想,20世纪90年代末,一门全新的学科兴起:积极心理学。与之相伴而生的,还有一群自称为科学家的医生和专家,来指导你该如何幸福快乐。在他们友善而坚定的帮助下,你学习到如何击退负面情绪,并用快乐与正能量来取代。如果失败了……不,你不能失败!你没有失败的权利!为了自己,你必须成功!如果真的失败了,那必然是你自己的过失和责任,是你缺乏意志力、不够努力!总之,绝对不是社会的错!

本书巧妙地重构了这一“新科学”的起源,深入探讨了本世纪初最为迷人、最令人不安的现象背后的本质,记录了幸福学和幸福产业对社会产生的巨大影响,并指出,在幸福学蛮横的要求下,强制性的策略、虚假的证据、删减过的承诺、情感的等级以及一种新的公民观相继出现了。

作译者简介

埃德加·卡巴纳斯(Edgar Cabanas),柏林马克斯布朗克学院心理学博士,现执教于马德里何西塞拉卡米罗大学(Camilo Jose Cela University ),主要研究成果为有关政治、经济、社会,且被积极心理学设计并销售了的“幸福学”。

伊瓦·伊洛斯(Eva Illouz),法国巴黎高等研究院研究员,现执教于耶路撒冷希伯来大学(The Hebrew University of Jerusalem)社会学系,2008年被评为柏林科学院院士,2012年成为以色列比撒列艺术与设计学院历史上第一位女校长。主要研究成果是被她称之为“情感资本主义”的情感交易,代表作为《情感资本主义》《爱为什么痛》等8本书,已译成15种语言。

刘成富,常州信息职业技术学院特聘教授,南京大学文科二级教授,兼任江苏省翻译协会会长,中国法语教学副会长,中国非洲问题常务副会长。出版专著4部、译著50余部、编著20余部、发表学术论文130余篇。2018年,因推广法国文化的贡献获得法国前总统奥朗德的亲切会见。代表作品有《消费社会》《金犀牛:中世纪非洲史》《田园里的民主:从培育土地到培育自我》《科技智人:从今天到未来的哲学》。

苑桂冠,南京大学法语系博士生,出版《婚姻中的陌生人》等译著5部。

阎新蕾,南京大学法语系研究生。

媒体推荐

可以把这部作品视为一个醒酒室,因为幸福观念曾让我们如醉如痴。(……)一次能够解构时代精神的阅读。

——《十字架报》

一次对幸福模型粗暴行为的公正批评,这种幸福模型是人造的,且脱离了社会背景。

——《左派文艺杂志》

对于这个把受苦当做奇耻大辱、把痛苦视为可耻疾病的新的道德秩序,我们一定要持有怀疑的态度。

——法国中心

来源:新华号 中国社会科学出版社

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com