阿拉伯数字是如何被定义的(看完直呼太麻烦了)

印度人发明的阿拉伯数字无疑是一个伟大的创造,因为在没有阿拉伯数字之前,世界各地记数方法五花八门而且一个比一个复杂。值得一提的是,这些记数的方法中,要数中国的方法最为简单,最先进,也最接近阿拉伯数字的方案。

古埃及使用的记数方法古埃及是最早在世界上建立国家的文明,在尼罗河流域从事农业生产的过程中,他们用草绳打结开始研究数学问题。

基于实践建立起来的埃及人的数学没有零的概念,采用十进制。为了记数他们创造了若干个符号来表示数量,其中包括从1到10的符号和表示100、1000、10000一直到10^7的符号。在写的时候没有数位的概念而是采用一种累加的方法,比如表示25的话,就写作两个10和5个1放到一起就行了。

古埃及人的数字符号

虽然在我们看来这很不方便,比如999这种数字就要写上一长串才能表示出来,但这并不妨碍埃及人用它来研究数学问题,在埃及甚至已经了分数和它相应的表示方法。

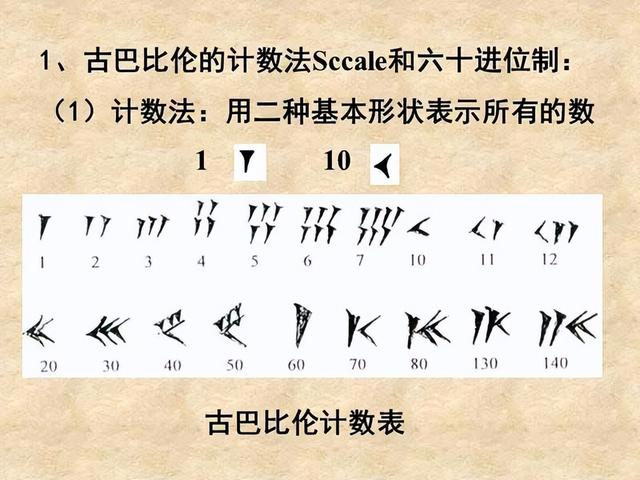

两河流域的记数法美素不达米亚平原上兴起的两河文明也产生了自己独特的记数系统,最为人所知的是他们采用楔形文字把数字记录在泥板上。

两河流域的人们采用六十进制来记数,也就是逢六十进一位,这与世界其他地区都极为不同。更厉害的在于,两河文明只需要使用表示1和10的两个符号就足够了,他们通过符号位置的不同来表示不同的数值,实际上就是阿拉伯数字采用的位值制,比如25这个数,2这个符号在十位表示两个10,5在个位却表示5个1。

两河文明的数字符号

两河文明这套记数法至今仍然在使用,它经过古希腊人的发展,到今天成为了记录时间的独特记数方式。

罗马记数法罗马记数法可以说是世界上影响力第二的记数方法了,它由罗马人发明出,并曾一度被广泛使用,直到今天还可以在诸多文艺作品中见到它的身影。

不过,客观来讲,罗马记数法是一种可读性很差也很繁琐的记数法。罗马人用I(1)、V(5)、X(10)、L(50)、C(100)、D(500)和M(1000)共计七个符号来记数,在用法上采用的是更为复杂的加减制,大部分时候用累加原则,比如3就是III而6要写作VI,但是有些地方却必须用减法,比如4写作IV而不是IIII,9是IX而不是VIIII。

表盘上的罗马数字

聪明的你一定想问,这样搞罗马人怎么记录超过1000很多的数字呢,难道像那个刚学会写一就挑战写万的人那样写到绕地球若干圈的长度吗?罗马人考虑到了这一点,为了表示较大的数字,允许在符号上加一横线表示增大1000倍,同理两根横线就是一百万倍。如此一来,5888这个数字就应该写成:

MMMMMDCCCLXXXVIII

看完罗马人的记数法,相信你更能理解它为什么不再流行了。

古代中国的文字记数和算筹中国先民用文字记数时不是和很多其他文明的记数方式一样采用累加制度,而是采用累乘制,比如同样是3400,按照累加制就要写作:千千千百百百百,我们古人直接写:三千四百,非常简洁明了。

古代中国记数更厉害的是算筹记数,实际上已经具备了现代记数法的诸多特征。中国古人用木棍的排布来表示数字,纵向一根表示1,横向一根表示5,这样就可以直观表示1到9的数字。中国算筹采用十进制位值制,规则中有明确的数位概念,同样的数字在不同的数位上表示不同的数值。

这样就出现了问题,中国数字中是有零的,零就是不放算筹,这样一来101和11都是两个竖直的木棍,会相互混淆。古人用了一种纵横交错的方式来规避读取的问题,规定相邻的数位采用不同的排布方向来表示,个位采用上面说到的竖式,十位上就改用横式,到百位上再用回竖式,以此类推。这种“一纵十横,百列千僵”的规范在一定程度上解决了零占位引起的麻烦。

中国古人还用红色算筹表示正数,黑色算筹表示负数来标识数字的正负,并通过上下摆放的方式表示分数。从各种意义上来说,这一系列记数规则哪怕在现代看来也不落后。

算筹设计思路在后来催生出了算盘,在古代世界堪称超级计算机。即使到了今天,一个熟练的珠算者在常规计算中的珠算速度和电子计算器相比也不落下风,这种所见即所得的计算方式也让不少人对它感到痴迷。

算盘

记数方法对于研究和应用数学是至关重要的,它实际上也会潜移默化地影响一个文明的观念和思维方式。今天虽然阿拉伯数字的记数体系已经成为主流,但在许多国家依然有很有趣的表示数量的方式,比如法语中的数字表示,今天的法语还是把80写作4个20,把90写作80加10等等。你还知道有哪些有趣的记数规则呢,不妨在评论区分享一下吧。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com