关于礼仪之邦的文章素材 胸怀天下协和万邦

党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出,中国共产党百年奋斗的历史经验之一是“坚持胸怀天下”。“胸怀天下”是中国共产党一以贯之的博大胸襟,其深深地蕴含在中华优秀传统文化之中。中华民族博大精深的法文化和悠久的中华法制文明既是诠释“坚持胸怀天下”的一个独特角度,也为当前推进全面依法治国提供了积极而珍贵的历史镜鉴。指出:“我们的先人们早就开始探索如何驾驭人类自身这个重大课题,春秋战国时期就有了自成体系的成文法典,汉唐时期形成了比较完备的法典。我国古代法制蕴含着十分丰富的智慧和资源,中华法系在世界几大法系中独树一帜。要注意研究我国古代法制传统和成败得失,挖掘和传承中华法律文化精华,汲取营养、择善而用。”党的十八大以来,在坚持和发展马克思主义的过程中,不仅注意总结提升中国特色社会主义法治建设经验和法治理论,而且尤为重视推动中华法文化的创造性转化和创新性发展,他非常赞赏古圣先贤“亲仁善邻,协和万邦”的理念,认为这一理念是中华文明一贯的处世之道,有利于推动国际新秩序的形成。

一、协和万邦的文化基因

中华民族自古以来就有“胸怀天下”“协和万邦”的宽广胸怀,并作为一种深厚的民族精神与文化基因赓续传承,与时俱进。当人类进入文明社会以后,原始农业的分散经济,加上不同族群的血缘纽带,形成了众多小邦林立的邦国。在中原大地上,汉族的黄帝、炎帝、尧、舜是最杰出、最有影响力的邦国之长。在他们的领导下,不仅经济有所发展,体制渐趋充实,更为突出的是文化的进步。在此基础上,形成了杰出的治国理念和较为稳定的政策,如《尚书·尧典》所载,尧治理国家时,“允恭克让,光被四表,格于上下。克明俊德,以亲九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦。黎民于变时雍”。这段记载说明尧作为一国之君,注意培养恭敬节俭、温和宽容的道德,而且明察四方,以德化育,使家族和睦,进而认真处理各族的政事,使各族友好相处,在取得社会的认同以后再由近及远,由内及外,协调各个邦国的利益,使各个邦国都能和谐合作。

虽然《尚书·尧典》并非尧所作,但它提出的对内“以亲九族”,对外“协和万邦”的治国理念,也突出地反映了古圣先贤的政治智慧和法律智慧,这一切都不是偶然的,既有现实的社会基础,也有丰富的文化基因。

中华民族在长期的生产、生存斗争中,认识到只有团结一心,和睦相处,才能以合族之力战胜各种天灾人祸。正是经历了无数的生存竞争的艰苦磨炼,才养成了以和为贵的民族精神。这种民族精神经过贤者智者的总结,上升为优秀的文化基因,并且转化为治国的政策。这个过程充分显示了中华民族文明的先进性,雄辩地反映了中华民族是一个团结奋进、乐于助人、爱好和平的民族,能够以“天下为一家”。只有这种宽广的胸怀和卓越的见识,才能创造出协和万邦的理念和政策。

除此之外,战国时期百家争鸣掀起的文化高潮,也为协和万邦提供了深厚的文化基因,故能历久而弥新,成为构建人类命运共同体的文化底蕴。

协和万邦的“协”字,按古文献解释,“协者,和合而服也。”以和合的心态和原则处理人与人的关系,可以相敬相安;处理人与社会的关系,可以和谐顺畅;处理人与自然的关系,可以按照自然的规律,循变协时,与时俱进;处理国与国的关系,可以相互尊重,和平共处。所以《左传·隐公六年》说:“亲仁善邻,国之宝也。”

协和万邦所体现的和合文化,是由一系列文化因子如亲、敬、柔、善、中、德、仁、爱所构成的。对此先秦诸子多有诠释和阐发。春秋时代尽管是社会遽变的动荡时代,但诸子各家学派所阐发的学术主旨却是定型的、成熟的形态,成为中华文化发展的渊薮。

以孔子为首的儒家学派为了维护周礼所确定的上下尊卑的等级秩序,为了挽救礼崩乐坏的局面,继续强调“礼之用,和为贵”。他将“兴礼乐”与“致中和”密切联系在一起。所谓“礼乐不兴,则刑罚不中,刑罚不中,则民无所措手足”。

在孔子的治国理念中,贵和与尚中是密切联系的整体,他认为“致中和”可以收到“天地位焉,万物育焉”的效果。为了达到中和的施政标准,他提出宽猛相济的主张:“政宽则民慢,慢则纠之以猛。猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和。”

面对“春秋无义战”,上下相克,礼崩乐坏的乱世,孔子提出“克己复礼”,“为政以德”的对策,力图挽救时艰,恢复周初的礼乐之治。尽管孔子的对策已不合时宜,但他所宣扬的“德不孤,必有邻”仍具有一定的现实意义。这里所谓的“邻”,不只是比邻而居,更是指向地缘政治上的安抚远人的相邻之国。这在孔子设计的治理国家的“九经”中可以得到证明。《礼记·中庸》说:“凡为天下国家有九经,曰:修身也,尊贤也,亲亲也,敬大臣也,体群臣也,子庶民也,来百工也,柔远人也,怀诸侯也。”“九经”是治国理政经验的总结,其中“柔远人也,怀诸侯也”无疑是“协和万邦”的一项内容。如果“远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之”。通过以和教民、以仁使民、以礼导民、以义察民,而不以武力服人,不仅可以得民心,利万邦,而且可以安天下。

特别值得提出的是,孔子关于“和而不同”的论断是和合文化中最有价值的部分。孔子说“君子和而不同,小人同而不和”,意为君子所追求的,所看重的不是形式上的貌合神离式的统一,而是以诚信和谐作为基础的真诚的合作。不为求同而强同,因为事物都具有复杂的矛盾性,宁可在求同中存异,这是符合事物内在的矛盾统一规律的。孔子的和而不同论,不但揭示了和合文化的本质,而且展示了协和万邦的外交活动所应遵循的原则与中华法治文化的特殊思维方式。

为了贯彻协和万邦的主张,孔子强调爱己及人,与人为善,他说“己欲立而立人,己欲达而达人”。孔子之后,孟子也提倡“君子莫大乎与人为善”。荀子更强调“与人善言,暖于布帛;伤人以言,深于矛戟”,他还着重论证了“和则一,一则多力,多力则强,强则胜物”。

除儒家外,早期法家管仲也深刻理解和合的价值,他说:“畜之以道则民和,养之以德则民合。和合故能谐,谐故能辑,谐辑以悉,莫之能伤。”法家集大成者韩非子也说:“仁者,谓其中心欣然爱人也。”墨子是主张兼爱的,他以兼爱的观点,维系人伦关系、社会关系,君臣关系,以及国家关系,并将协和万邦的主张落实到兼爱上。他说:“诸侯相爱则不野战,家主相爱则不相篡,人与人相爱则不相贼,君臣相爱则惠忠,父子相爱则慈孝,兄弟相爱则和调。”他谴责“内之父子兄弟作怨雠,皆有离散之心,不能相和合。至乎舍余力,不以相劳;隐匿良道,不以相教;腐朽余财,不以相分”,不仅会招致“天下之乱也”,而且与禽兽无异,“至如禽兽然”,丧失了人格。

道家倡导人与自然的和谐统一,主张“天地与我并生,万物与我为一”。这种天人合一的宇宙观彰显了整个世界中人与自然、人与社会之间的有机联系、和谐一体的关系。对天人合一所体现的和谐作了进一步解读,他说:“琴瑟和鸣,黄钟大吕,这是音律的和谐;青山绿水,山峦峰谷,这是自然的和谐;天有其时,地有其财,人有其治,天人合一,这是人与自然的和谐。”

综上可见,诸子之说是构成协和万邦的和合文化的基因,使得协和万邦得到多方面的理论阐发,更加增强了文化的底蕴,因而更具有说服力、影响力和感召力,成为历久弥新的国与国之间友好相处、和谐合作的基本准则。

《淮南子·原道训》中记载了大禹宾服天下的故事:“昔者夏鲧作三仞之城,诸侯背之,海外有狡心。禹知天下之叛也,乃坏城平池,散财物,焚甲兵,施之以德,海外宾服,四夷纳职,合诸侯于涂山,执玉帛者万国。”这就是“化干戈为玉帛”典故的由来。

自古迄今,国际关系都是最为复杂的关系,充斥着由于阶级的和历史的原因而形成的各种矛盾,不是一厢情愿的“和”所能解决的。但是中国的古圣先贤提出的“协和万邦”,表现了解决矛盾、贯彻合作的政策导向和基本原则,是主动示好与寻求契合的善意,它的价值就是为人类和平相处提供文化上的支撑和道义上的驱动,也凝聚了对于世界秩序前景的共同认识。“天下何思何虑?天下同归而殊途,一致而百虑。”这种卓越的见识和深远的思考对后世影响深远,成为构建人类命运共同体的伟大动力。

二、汉唐设置西域都护府管理郡国,制定属人主义化外人法

(一)汉唐推行协和万邦的政治法律措施

汉唐是中国古代非常强盛的两个王朝,它们各自采取不同的政治法律措施,落实协和万邦的政策,其影响深远,以下分别加以论述:

1.西汉设置西域都护府管理西域郡国

早在汉武帝时期,为了消除北匈奴的威胁,积极开拓西域,两次派遣张骞出使大月氏和乌孙,开通了著名的丝绸之路,使西域诸国与汉朝发生了密切的联系与交往。

汉朝正式有效地控制西域,始于汉宣帝时设置的西域都护府。宣帝神爵二年(公元前60年),匈奴内乱,匈奴单于从兄日逐王欲降汉,与汉官郑吉联系。郑吉发田卒及龟兹诸国兵五万人往迎。日逐王率众一万两千人,小王将十二人归汉。自此,天山南北道完全归属于汉,匈奴不敢进犯西域。神爵三年(公元前59年),汉宣帝嘉奖郑吉功绩,下诏:“都护西域骑都尉郑吉,拊循外蛮,宣明威信,迎匈奴单于从兄日逐王众,击破车师兜訾城,功效茂著。其封为安远侯,食邑千户。”“都护”是西域地方最高长官,“秩比二千石”。“郡都尉”相当于内地郡太守的副职,掌管军事。由于西域地位特殊,故设“都护”,兼掌文武。郑吉于是立幕府,治乌垒城,抚绥诸国。都护的主要职责在于守境安土,协调西域各国间的矛盾和纠纷,制止外来势力侵扰,维护西域地方社会秩序,确保丝绸之路的畅通。

西域都护统辖大宛以东、乌孙以南的30多个邦国,各国“自译长、域长、君、监、吏、大禄、百长、千长、都尉、且渠、当户、将、相至侯王,皆佩汉印绶”,以确认皆为汉朝官员。从此,西域正式纳入中国的版图,成为汉代地方郡一级的行政区。

西汉时都护多为加官,如郑吉本官骑都尉,又加西域都护,以强化对西域的管控。西汉末,王莽篡汉,西域因之叛乱。至东汉和帝永元三年,班超定西域,遂以超为都护,居龟兹。东汉时都护,不再是加官,而是实官,是朝廷正式任命的西域长官。

汉朝中央对于西域行使的权力主要是册封国王,授予官号,劝课农桑,促进贸易,调解属国之间的纷争,掌握军事外交权力。西域都护代表汉皇帝执行上述权力,从政治上、行政上、军事上、法律上统管西域。但西域诸邦国国王也享有较大的自治权力,可以自署官员,组建军队,征收赋税等。对汉朝中央只是“助兵马,贡方物”,这同内地的郡国是不同的。班超担任30年西域都护,他的经验是两条六个字:“宽小过,总大纲。”就是在执行上述权力的大前提下,尊重诸邦国的自治权力、民族习俗,小事小非不加干预,使西域不仅在政治上受汉朝中央政府的管辖,在经济文化相互交往中,也共同创造了中华民族的文化。

汉朝建立的西域都护制度,开创了在边疆少数民族地区建立地方行政管理体制的先例,从机构的建置与政策都体现了协和万邦的要求。对于多民族封建国家统一的巩固,以及对边疆少数民族地区经济、文化的发展,都起了积极的作用。汉朝这个历史性的创举对后世的国家建设提供了多方面的经验。

2.唐朝设置都护府并将其制度化

唐朝疆域在当时世界上最为辽阔,边疆各少数民族纷纷内附。为了巩固一统的大帝国,太宗时期唐统治者仿效汉代西域都护府的建制,初建八个都护府。玄宗开元、天宝年间,仍有安西、北庭、单于、安北、安东、安南六个都护府。

太宗贞观十四年(公元640年),唐灭高昌国(今新疆吐鲁番),又值西突厥降唐,为了对天山南北的广阔领土进行管辖,设置安西都护府于西州城(即高昌故城)。高宗时移安西都护府于龟兹城。贞观二十年(公元646年),回纥等十一部首领亲自到长安朝见,共尊唐太宗为“天可汗”。太宗乃置燕然都护府加以统治。

高宗永徽元年(公元650年),唐大破东突厥,分其地置单于、瀚海二都护府。麟德元年(公元664年)正月十六日,敕改为单于大都护府,以殷王为都护,统辖今内蒙古中西部及外蒙南部地区。总章元年(公元669年),唐置安东都护府于平壤,以薛仁贵为检校安东都护,总兵二万负责镇守。调露二年(公元679年),改交州都督府为安南都护府,治交州城辖境南至古罗江以北地区与漦漦涧以东地区。

武后长安二年(公元702年),分安西府天山以北地区,置北庭都护府于庭州城(今新疆奇台县西北三十公里),统辖突厥十姓及各部。

唐朝都护府设于西北、西南、东北地区,而不限于西域。都护府的机构组织,在《大唐六典》中,有非常明确的规制。唐的都护之下有一整套完备的组织机构,同内地诸州组织基本相同。从人事、民政、财政、军事、司法等方面官有定员,职有专任,分曹管理众务。唐代都护府的制度化,是中国古代中央集权制的重要发展。

都护府的设立,维护了国家统一。都护府是边疆地区的地方最高行政机构,直接在中央政府管辖之下,负责管理边疆,保卫边疆。在法律上,都护府高级官员的任免,军队的调动,赋役的征集,重大案件的审定,均由朝廷作出,都护府所属州县和各少数民族部族,不能以任何理由摆脱中央政府的管辖。否则,都护府有权“觇候奸谲,征讨携贰”。例如,高宗永徽二年(公元651年)正月,西突厥首领贺鲁以瑶池都督府都督身份,率府叛离,自称可汗。

显庆二年(公元657年)唐命苏定方率兵征讨,大破贺鲁,擒之以归。之后定方悉命诸部归其所居之地,开通道路,别置馆驿,所在问疾苦,明其疆界,复其产业,收到了示之以危、安之以和的效果。

安史之乱以后,吐蕃进居河西,攻掠西域。安西、北庭各族将士,在与中原联系被割断的困难情况下,“泣血相守,慎固封略,奉遵礼教”,努力维护国家的统一。

汉唐都护府的设置,是边疆建设的一项重大创举,汉唐朝廷一方面掌握邦国重大政务的操控权,另一方面通过各种途径扶植邦国的经济、文化的发展,维护邦国应有的自治权,使协和万邦的政策落到了实处,从而加强民族间的团结合作,共同创造了绚丽多彩的汉唐文化。

(二)唐朝制定属人主义的化外人立法

唐朝是中国古代最负盛名的法制文明古国,其法制的完备性、创新性不仅为古代中国之最,也影响周边国家千余年之久。

由于唐朝是当时世界的贸易大国,来中国经商的天竺人、波斯人、南洋人及犹太人,不下十余万。为了保护合法贸易的外国商人,依法解决他们中间发生的纠纷,特别在《唐律疏议》中专门制定了化外人相犯之法,规定:“诸化外人,同类自相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论。”在此条律文的疏议中特别提到:“‘化外人’谓蕃夷之国,别立君长者,各有风俗,制法不同。其有同类自相犯者,须问本国之制,依其俗法断之。”在国际法学界,该规定作为一条侵权领域的冲突规范,明确了属人原则的内容和适用方法,被誉为“人类社会最早的国际私法间接规定”“国际私法的萌芽”。这开创了在邦国林立的世界中,不同国家在特定条件下可以在他国适用本国法律的先河,也证实了中华法文化中不乏与世界法律文化与法制经验相互交流与吸收的传统。

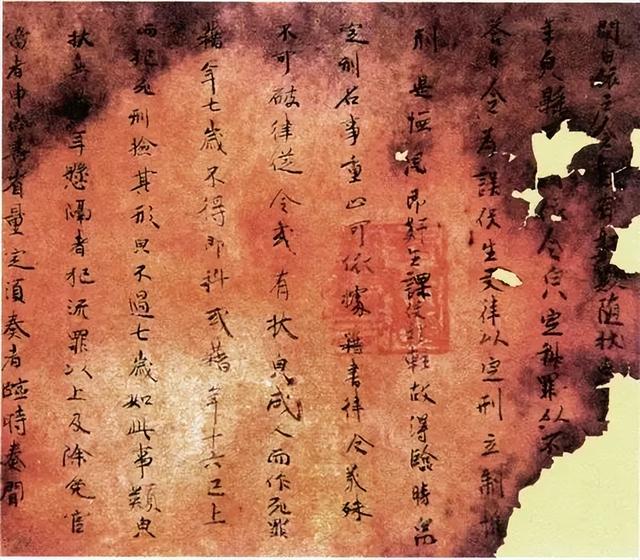

《唐律疏议》充分体现了中国古代法律制度的水平、风格和基本特征,是中华法系的代表性法典之一。图为其残片(局部)。

除此之外,与对外贸易发展相联系的、侨居中国的外国人及其眷属不断增加。为了加强对外商聚居地区的管理,专设“蕃场”,并从多方面保护外商的财产权。例如,文宗大和八年(834年)八月二十三日赦令,凡来唐经商之波斯、蕃客死后,其资财货物如有父母、嫡妻、男女、亲女、亲兄弟之相随,并请给还。

三、历代明君对邻国的关怀与尊重

唐朝太宗以海纳百川、有容乃大的气魄,处理万国来朝的中外关系。为了表示对相邻国家的尊重,贞观五年,新罗国遣使献女乐二人,皆鬒发美色。太宗谓侍臣曰:“朕闻声色之娱,不如好德。且山川阻远,怀土可知。近日林邑献白鹦鹉,尚解思乡,诉请还国。鸟犹如此,况人情乎!朕愍其远来,必思亲戚,宜付使者,听遣还家。”

贞观二十年,高丽遣使献二美女。太宗谓其使曰:“归谓尔主,美色者,人之所重。尔之所献,信为美丽。悯其离父母兄弟与本国,留其身而忘其亲,爱其色而伤其心,我不取也。”并还之。很显然,唐太宗之意不限于仅为人道主义的同情心,而在于对有关国家的尊重,不以国家强大而任意索取,事情虽小,但影响巨大。正是由于唐太宗恩威并用,才造就了“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的中外交往密切、和谐共处的景象。

明太祖朱元璋为了表示中外友好,亲善邻国,在他亲撰的《皇明祖训》中,将日本、真腊、占城、爪哇、苏门答腊等国列为“不征之国”,并戒谕子孙务必恪守与邻为善、协和万邦之道,在国家安定、民生物阜之时,不得擅起征伐他国、劳师扰民之心。洪武十三年,明太祖在致爪哇国的诏谕中着意说明“圣人之治天下,四海内外皆为赤子,所以广一视同仁之心”。永乐十三年,明成祖也在赐宴款待苏门答腊等国侍臣时特向礼部官员指出:“先王怀柔远人、厚往薄来,今海外诸番使臣将归,可遣官豫往福建,俟其至,宴饯之,亦戒其毋苟简也。”

天命元年,还在关外的努尔哈赤对群臣宣讲治国之道:“抚有大国者,能以公诚存心、建立纲纪、教养兼施,则天地神祇必交相感应,而群方亦莫不爱戴。……且修身与齐家治国其道一也。”他特别提出,”一其心以齐家,则九族亲睦。一其心以治国,则黎庶乂安。由是协和万邦,亦不外此为治之道。”一位少数民族的领袖,竟然深知协和万邦的治国之道,可见其影响的深远。

康熙二十一年,康熙帝在敕书中严申“遐迩同仁,无分中外”“柔远同仁,协和万邦”,凡与华夏“历世相承,虔修礼好”“笃尽悃忱,往来不绝”者,皆礼遇之。由此可见,协和万邦是古往今来统治者一贯秉持的治国方策。

乾隆五十七年,乾隆帝在与大学士等讨论《论语》“君子思不出其位”时提出,君子守其位的关键不仅在于“不越职”,更在于“尽其职”,“不越职犹易,尽其职甚难”,作为一国之君,只有做到“协和万邦,辟门明目”,才符合“身体力行”的尽职之义。

作为明君,他们也从历史的复杂性中敏锐地认识到国际关系中不乏各种各样的利益冲突,很难避免瞬间的风云突变,因此他们反对穷兵黩武,反对以武力胁迫弱小的郡国,但也主张必须保持一定的武事以及时应对突发的事变。唐太宗曾自警说:“自古以来穷兵极武,未有不亡者也。”但与此同时,他在亲自撰写的《帝范》中也系统地陈述了护国的用兵之道。他说:“夫兵甲者,国家凶器也。土地虽广,好战则民凋;中国虽安,忘战则民殆。凋非保全之术,殆非拟寇之方,不可以全除,不可以常用。故农隙讲武,习威仪也;三年治兵,辨等列也。是以勾践轼蛙,卒成霸业;徐偃弃武,终以丧邦。何也?越习其威,徐忘其备也。孔子曰:‘以不教民战,是谓弃之。’故知孤矢之威,以利天下,此用兵之职也。”

综上所述,中华民族是一个不畏艰险、团结奋进、热爱和平、勇于创新的民族,经过漫长的历史发展过程,形成了独具特色的中华法文化。中华法文化的连续性、系统性、创新性、先进性通过海陆丝绸之路广泛传布于世界。中国的古圣先贤倡导的亲仁善邻、协和万邦的理念,显示了见识高远,涵盖天下的观念。增强了中华民族对于贵和、尚中、友善、睦邻的意识认同,使中华儿女能够在团结与和睦中求大同存小异,贵中和而去极端。因此,这个观念对中华民族精神的凝聚与扩展,对大一统多民族国家的认同与维护,对世界各种文化的兼容并蓄、共同繁荣以及世界各国人民的和平相处与和谐发展给予了理论与实践的广泛支持,虽然古今异制,但贯穿于其中的和谐共处、睦邻友好的理念,却是古今适用的。正如发出的构建人类命运共同体的号召,虽然世易时移,仍然“方行天下,至于海表,罔有不服”,反映了“亲仁善邻、协和万邦的文化基因和中华民族的一贯的处世之道”。指出:“经济全球化深入发展,把世界各国利益和命运更加紧密地联系在一起,形成了你中有我、我中有你的利益共同体。很多问题不再局限于一国内部,很多挑战也不再是一国之力所能应对,全球性挑战需要各国通力合作来应对。”“全球治理体制变革离不开理念的引领,全球治理规则体现更加公正合理的要求离不开对人类各种优秀文明成果的吸收。要推动全球治理理念创新发展,积极发掘中华文化中积极的处世之道和治理理念同当今时代的共鸣点,继续丰富打造人类命运共同体等主张,弘扬共商共建共享的全球治理理念。”

“大道之行,天下为公。党始终以世界眼光关注人类前途命运”。《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》和的重要论述都从构建人类命运共同体的世界发展潮流出发,展示了对人类生活共存过程中所面对的普遍问题的思考和智慧,体现了对相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系的追求,与中华法文化中胸怀天下、亲仁善邻、协和万邦、天下一家、求同存异的文化特质高度契合,也反映出中国对于改善全球治理所进行的不懈努力。

(作者为中国政法大学终身教授,博士研究生导师,中国政法大学法律史学研究院名誉院长)

文章来源:学习强国

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com