古代马车最大的有多大(古代主要交通工具)

作为世界上文明唯一延续至今的国家,我们的祖先曾在华夏这片旷阔的土地上创造了灿烂辉煌的文明。而作为古代使用最广泛的交通工具,马车同样也承载了古代人民的智慧和创造能力。

相传在4000多年前,马被人驯服。在此后漫长的农耕社会中,马在耕种、交通运输、军事战争中发挥了重要的作用。特别是马车,是古代社会生活中最重要的运输工具。

那么在悠远的历史文化中,马车是如何诞生的?又是如何演变与发展?其对于中国古代的发展又起到了何种作用?

1.马的驯养及马车的诞生

唐代诗人杜甫曾有诗《房兵曹胡马》,这首诗中描述的马不但长得漂亮,速度也很快,而且可以托付性命。

那么作为人类的好伙伴与一种古老的生物,虽然人类在很早就掌握了马匹的驯养方法,但对马的驯养并非在中国土地上最早出现,目前国际上认可的最早出现对马驯养的时期是在新石器时代的欧洲东部。

而在中国,对马的养殖则起源于夏朝,《世本》云:“相土作乘马”这表明在商十一世祖相土时期,商族人先祖采用驯马的技术驯服了野马,此后人们才逐渐开始驯养马匹,由此可见在殷商时期马的价值才慢慢被中国古人所意识到。

但在此时,由于尚未出现“车”这种工具,人们并没有意识到马可以用作拉车的生产工具。因此,在当时人们驯服马匹主要就是为了将它们当作食物以及骑乘。

在人类发明了可以采用滚动的方式前进的轮子后,车随之诞生。但在当时由于牛车可以运载更多、更重的货物,所以人们并非是使用马来作为拉车的工具,大多都是使用牛来运送货物,充当牛车。那么中国古代马车是何时出现的呢?

长期以来,关于中国古代马车的起源问题一直存在两种不同的观点。有学者认为,中国古代马车是由西方传入;而持相反意见的学者则认为,中国古代马车是中国古人独立发明出来的。

支持古代马车源于西方的学者们认为,车在西方出现的时间要远早于中国,在公元前4000年后期的两河流域以及欧洲地区就已经出现了车子。

但就目前史料记载,中国最早的古代车却是出现在殷商后期,而反映出系有牲畜的车的形象,在现存在的考古发现中,最早出现就要到公元前5世纪即南北朝时期了。

有学者曾根据为数不多的考古资料推测:“中国古代马车的始源目前至少可上溯至二里头文化的二、三期即公元前19至前17世纪的夏王朝纪年之内”。姑且不论这种推测是否正确,但即使是这个年代也是晚于西方的。

另外中国马车与西方马车在形制上基本相同。在历史早期,东西方马车具有相同的外观特征:独辕,在辕的前端又有一横衡,衡上又做有双轭。而马匹就是通过辕两边的轭来与马车相捆,从而起到牵引车前行的作用。而这种独辕双轭的马车样式最初可追溯到古代西方的牛车。

这也就是说明中国古代的马车样式似乎是由西方的牛车逐渐演变而来。

而支持中国古代马车是在中国独立产生以及完成后续发展的学者们则认为,中国很早就有了古老的供马、牛行走的道路。

据《古史考》记载:“黄帝作车, 任重道远。少昊时略加牛, 禹时奚仲驾马。”这也就是说, 至少在少昊和奚仲时期,我国就已经出现了了可供牛车和马车行驶的道路,那么马车的出现自然会远早于这一时期。

有人注意到,在西方四轮马车相比两轮马车而言一直非常受欢迎,但中国与西方不同,在已经出土的文物以及被专家确认过的历史中,几乎没有出现过四轮马车的身影。

因此在中国古代,马车的出现基本就是以两轮马车的形式,这与西方流行的四轮马车明显不同。

并且车的发明应以轮转工具发展到一定程度为其先决条件。在中国古代,在大约接近夏朝的时期,中国古人就已经能够熟练的使用轮转工具,将玉料修整碾压成规定形状的器具,那么制作车轮类的轮具自然不在话下,独立造车也就成为了可能。(重点不在时间上,是在中国古人那时候不需要西方传入就已经具备了独立造车的能力)

两类学者的看法都有十分充分的依据,但无论是源于西方还是在中国本土独立产生的,马车作为一种交通运输、战争需要以及骑乘的工具,在中国历史的漫漫长河中都发挥了不可替代的作用。

2. 中国古代马车的演变史

自马车诞生以来,其在中国社会中都一直扮演着重要的角色,那么中国古代马车是如何发展与演变的呢?

最早,考古学家在殷墟中发掘出的甲骨文里发现了了象形的“车”字,这是中国古代可考究的出现的最早的“车”;在河南偃师商城发现了商代早期车马的遗迹。

同时在琉璃河文化遗址的车马坑中,考古学家又发现了我国商周时期的马匹遗骸和车马等陪葬器物;并在秦始皇陵出土了八角青铜战车等等。

从象形字到铜马车,这些考古的发现,说明马车早就存在并贯穿于与中国古代社会生活的方方面面。作为世界上最早出现并广泛运用马车的国家之一,马车在中国历朝历代中也呈现出不同的型制。

春秋战国时期马车已经被人们广泛使用了,那时马车主要用于军事。马车的构造相对来说简单、也不具备额外的功能。

如用来摧毁城墙和其他建筑的战车被称鹅鹘车,撞击城门的称撞车,适用于远程攻击的马车称架火车等。

在秦朝时期,马车的型制主要还是沿用了春秋战国时的马车,但秦人在春秋战国时期马车的基础上进一步完善了马车的功能。

当时人们将马车细分为“大车”和“小车”。其中“小车”称为轻车,用于日常出行和民间使用;“大车”又称作“戎车”,主要用在官用或军事方面。

汉朝时期,马车的功能以及分工演变的更加完备,汉朝对马车的使用进行了严格的限定,并对不同场合、不同仪式做了具体的规定。对马车的种类也进行了详细而复杂的划分。

《续汉书·舆服志》中描述皇帝乘坐的车称“辂车”和“金银车”;高级官吏乘“轩车”;一般官吏乘“轺车”;贵族乘“辎车”。

除此之外,还有“斧车”是用来祭祀,“鼓吹车”是用来奏乐,“猎车”是用来打猎,“辒辌”是用来下葬,“槛车”用来运送动物和囚犯等。

而在之后的朝代中,马车基本具有了固定的种类与型制,其作用也被发挥到了极致。而在之后更为长远的发展中,马车也逐渐被各种更为便利快捷的交通工具所取代。

3. 马车在中国古代社会生活中的作用

在中国古代礼仪制度的发展过程中,西周是一个具有里程碑意义的时代。中国古代许多的礼仪制度都是在西周时代产生的。车马制度同样是如此。

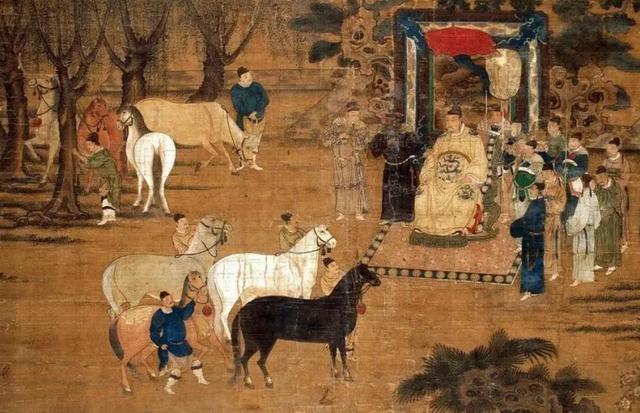

当时,马车还象征着身份与等级。据周代的礼书记载,从周王到诸侯、卿大夫,身份地位不同其所能乘坐的马车也有着严格的区分。

此时马车亦称为乘车,乘车的最高级别成为路,据《周礼• 春官•巾车》记载:“一日玉路,以祀;金路,以宾,同姓以封:象路,以朝,异姓以對。”其中的玉路、金路、象路都是为诸候王所乘之车。

同样在周代的贵族墓葬旁边,常可发现附葬的车马,坑内埋放车马的数量和旁边贵族墓葬的规模和随葬品相匹配。

迄今所见西周时期的车马坑埋放车最多的可达十余辆,前不久发掘的湖北枣阳九连墩一号东周墓旁边的车马坑中的车子达33辆之多。

并且据史书记载,在武王伐纣的时候(公元前十一世纪)就已经有车三百乘了。

另外,马车在春秋战国期间已然成为了决定战争胜负的武器装备,因为在中国古代社会,战车数量的多少是衡量—个国家军事实力的重要标志。故有“千乘之国”、“万乘之国”的说法。

在《孙子兵法》中写到过一种战车:轒辒车。轒辒车与鹅鹘车类似但其有更为坚固的防护,在战争中可以很好的保护友方、摧毁敌方,这说明马车在春秋时期在战争中发挥着不可替代的作用。

秦汉时期以后,车子的结构发生了显著变化,从二马驾的单辕车变为单马驾的双辕车,车子主要被作为出行代步和运载货物的工具。

如辎车,也称辎軿或重车,后来人们衍伸为稻重车,所谓的锱重则是指辅车中所运载的重物,如军需物资等。销车是一种设有帷慢,可以遮风挡雨,人也可以在里面躺卧休憩,并且能够保护所载之物不受损害,此车大多数被用于载物。

而在汉代诸侯王的墓葬中,常常可以看到有车子随葬。古代用于丧事有5种丧车名称为:木车、素车、藻车、漆车和駹车。

总结下来,中国古代马车一共有四种类型:乘车、兵车、运输车和丧车。

可见当时马车不仅在战场上发挥了重要的作用,其更是人们日常生活的重要组成部分。遍布于大街小巷的各种马车 ,促进了社会的发展和繁荣。

中华文化璀璨夺目,随着中国古代马车的出现与发展,古车形象及其文化成为中华民族宝贵的文化遗产。

马车是中国古代重要的交通工具,在古代的劳动生产或是战争中,亦是不可或缺的重要工具与装备。

中国古代马车经历几千年的发展在不同朝代中呈现出不同的形式与作用,有用于载人的乘车;在战争中起决定性作用的兵车;运输货物的运输车以及作为陪葬品的丧车。

但无论是何种品类的马车,其都极大的推进了中国古代的生产发展与社会的繁荣昌盛,在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。

参考文献1. 《中国古代马车产生的历史自然背景探析》

2. 《车子的演进与传播——兼论中国古代马车的起源问题》

3.《中国古代车的渊源探究》

4.《马车的前世今生》

5.《古代重要交通工具——马车》

#创作挑战赛#

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com