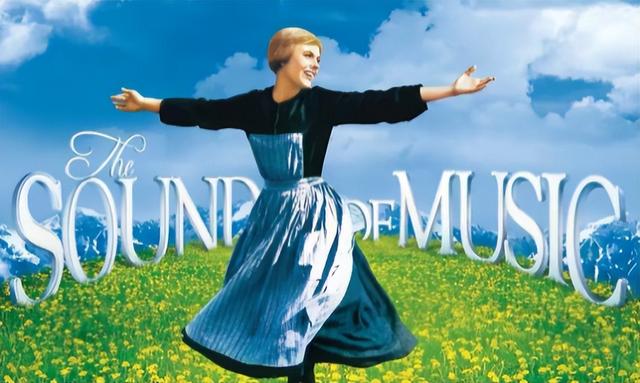

音乐之声的美学(音乐之声音乐与人性的和谐探索)

文 | 编辑:易燃

《音乐之声》是由罗杰斯和哈默斯坦创作的百老汇音乐剧,后来改编成同名电影。故事背景设定在二战前后的奥地利,讲述了一个年轻女教师玛丽亚来到冯特瑙家教授孩子们音乐的故事。

这部电影不仅成为了一部经典,也因其深刻的人性关怀和对音乐的探索而广受赞誉。

音乐作为人类创造的艺术形式,与人性有着密切而复杂的关联。音乐不仅是一种美的表达,也是情感的载体。

通过音乐,人们可以表达内心的情感,并与其他人建立共鸣和情感连接。音乐还可以成为人们寻求快乐、安慰和启发的重要来源。无论文化背景如何,音乐都能够触动人们最深层次的情感和欲望,展现人性的广阔与多样。

《音乐之声》通过描绘人物的复杂性和内心冲突来展现人性的丰富性。玛丽亚作为主角,她面临着师生关系、家庭与事业之间的选择,同时她也是一个充满激情和勇气的角色。影片中的其他角色也都有各自的人性特质和成长之路。

《音乐之声》通过音乐的力量来展现人性的美好。音乐成为人们沟通、表达情感和改变命运的工具。在电影中,音乐可以治愈创伤、改变人心、团结人群。它不仅为角色们提供力量和希望,也向观众们展示了音乐的独特魅力。

《音乐之声》在宣扬爱、宽容和理解方面表现出色,这也是一种对人性的深刻关怀。故事中的冯特瑙家庭面临内外的压力和冲突,但最终通过音乐和爱的力量实现了心灵的觉醒和家庭的和谐。

这种根植于人性善良的情感表达,打动了观众,并使《音乐之声》成为了一个充满人性关怀的作品。

《音乐之声》通过音乐的力量和对人性的深刻关怀,成为了一部令人难忘且深具影响力的电影作品。它强调了音乐与人性的和谐关系,让观众们领略到了音乐的魅力以及人性的美好。

音乐是一种独特而强大的情感表达方式。无论是快乐还是悲伤、爱还是痛苦,音乐能够通过旋律、和声和节奏传达复杂的情感体验,帮助人们抒发内心的感受。

音乐是一种艺术形式,给人们带来美的享受。音乐的和谐、旋律和演奏技巧都可以激发听觉上的愉悦感和审美满足。

音乐有助于舒缓压力、减轻焦虑和忧郁情绪。研究表明,音乐能够促进身心的放松,提升积极情绪,增强自我愉悦感和幸福感。

音乐在全球范围内都具有普遍性。不同文化背景下的人们都拥有自己的音乐传统和风格,但音乐跨越语言、宗教和地域界限,成为一种超越文化差异的共同语言。这是因为音乐能够触动人们内心的共通之处,引发情感共鸣,建立情感连接。

音乐在表达情感、促进社交和团结方面具有重要意义。其普遍性使得音乐成为一种跨越文化和地域的交流媒介。无论个人还是社会角度,音乐对人类的影响是深远且不可忽视的。

音乐具有独特的能力,能够激发人们的情感和引发情感共鸣。

音乐的节奏和旋律可以直接触动人们的情感。快速的节奏和欢快的旋律往往能使人感到兴奋和愉悦,而缓慢的节奏和柔和的旋律则有助于平静和放松。

和声和音色的变化也能够产生情感上的共鸣。和声的变化可以增加音乐的层次感和复杂性,从而引起不同情感的体验。而音色的不同也可以带来不同的情感色彩,如明亮、暗沉、温暖等。

歌词和主题是音乐中表达意义和情感的重要元素。词曲相结合,能够更直接地传达歌曲的主题和情感内容,让听众更容易产生共鸣和理解。

音乐可以在一定程度上调节和影响人们的情绪状态。当我们处于消极情绪中时,欢快的音乐可以改变我们的情绪状态,提升积极情绪。相反,柔和、舒缓的音乐可以帮助我们放松和平静。

音乐被广泛应用于压力缓解和情绪管理。研究表明,听音乐可以减轻焦虑、压力和疲劳感,并提升情绪的稳定性和积极性。

音乐疗法被广泛应用于心理健康治疗中。通过音乐的医疗、心理学和社会学的应用,可以帮助人们处理创伤、抑郁和焦虑等心理疾病,并促进自我成长和个人发展。

总结而言,音乐通过节奏、旋律、和声、音色以及歌词等元素,能够激发人们的情感以及产生共鸣。此外,音乐对心理健康和情绪调节也具有重要影响,能够帮助人们调整情绪、减轻压力,并支持心理健康。

音乐是文化的重要组成部分,通过音乐,人们能够表达自己的文化特征、身份认同以及历史传统。音乐连接了个体与群体,使人们感到属于某个共同体,增强社会凝聚力。

音乐作为一种共享的艺术形式,能够促进社交和交流。音乐会、音乐节等活动吸引着来自不同背景和兴趣的人们聚集在一起,共同分享音乐的愉悦,加强社会联系和人际关系。

音乐表演通常需要团队的合作和协调。合唱团、乐团、合奏等音乐团体通过共同的努力和协作来创造出美妙的音乐。这种团队合作的经验可以帮助人们学习合作、互信和共同追求目标的重要性,促进社区和谐。

音乐可以传达积极的价值观和社会信息。许多音乐作品关注社会问题、人道主义价值观和和平,通过音乐传递正能量,激发公众对社会问题的关注和行动,促进社会进步与发展。

《音乐之声》的故事背景设定在二战前后的奥地利。主角玛丽亚(Maria)是一位开朗、充满激情的年轻女教师,她被派往冯特瑙家庭担任孩子们的家庭教师。

冯特瑙家庭由严厉的船长冯特瑙(Captain von Trapp)和他的七个孩子组成。船长对家庭教育非常严厉,但由于玛丽亚善良、热情和独特的教学方式,孩子们开始与她建立亲密关系。

玛丽亚的音乐才华逐渐被发现,她帮助孩子们发现了音乐的魅力并改变了船长对音乐的看法。玛丽亚和船长之间也逐渐产生了感情,尽管船长已经订婚,但最终他选择和玛丽亚结婚。

然而,这个幸福的家庭生活被战争阴影所打破,船长被征召入伍。玛丽亚和孩子们面临着纳粹德国的入侵,他们必须冒险逃离国家。最终,他们成功逃离并在瑞士找到了庇护。电影以他们安全躲避战乱的镜头结束。

电影《音乐之声》涉及了许多社会议题,包括家庭关系、教育、战争等。家庭关系方面,玛丽亚的到来改变了冯特瑙家庭的动态,从严格和冷漠逐渐转变为温暖和亲密。

教育方面,玛丽亚通过音乐和亲情教育,帮助孩子们发展才能、理解爱与关怀的重要性。战争是电影的背景之一,它给家庭带来了分离和恐惧,但也挑战了他们的勇气和坚持。

音乐教育在电影中被描述为促进个人成长和社会发展的重要手段。通过音乐,孩子们展现了他们的才艺和潜能,提高了他们的自信心和自我认同感。音乐也传达了爱、团结和亲情的重要价值观,塑造了他们作为有爱心和有良好品德的人的形象。

影片中,音乐被描绘为一种情感表达和沟通的媒介。音乐能够触动人们的情感,疏解压力,表达内心的喜怒哀乐。通过音乐的演奏和歌唱,人们能够更好地理解自己的情感,并将其传达给他人。

音乐作为一种艺术形式,在社会中具有深远的影响力。通过音乐的演绎和传播,人们能够传达社会价值观和行为准则,激励人们秉持善良、公正和团结。音乐也能够推动社会变革,引起对社会问题和不公正的关注,并帮助建立一个更加和谐和包容的社会。

电影《音乐之声》展现了音乐教育的积极价值和影响。音乐教育不仅对个人成长和发展有益,还能够促进社会和谐和传达正面的社会价值观。

音乐具有情感表达的力量,可以帮助人们更好地理解和表达自己的情感。此外,音乐也具有推动社会变革和促进社会和谐的作用。

音乐具有独特的能力,能够激发人们的情感、建立情感共鸣,并对心理健康和情绪调节产生积极影响。音乐还在社会中扮演着重要的角色,能够团结人群、建立和谐社区,并推动社会变革和促进社会和谐。

通过分析《音乐之声》的故事背景、角色以及电影所涉及的社会议题,我们理解到音乐教育的价值和重要性。

电影展现了音乐教育对个人成长和社会发展的积极影响,以及音乐在个人情感表达和社会影响方面的重要性。电影呼吁我们倡导音乐的力量,促进人性的发展和社会的进步。

在音乐与人性的关联和和谐方面,我们应该认识到音乐的重要性并积极运用它的力量。教育系统应重视音乐教育,为学生提供机会去发展音乐技能和情感表达能力。

社会应推动音乐的普及和传播,鼓励人们参与音乐活动,以促进个人发展、社会和谐和社会进步。

正如《音乐之声》所展示的,音乐具有独特的能力影响人们的情感和建立和谐的社会。我们应该牢记音乐的启示,并充分利用音乐的力量,为个人的成长和社会的进步做出贡献。

参考文献

1.傅嘉威、林姗。《音樂心理學研究綜述》。《心理學報》,2015,47(4):509-519。

2.彭仟。《音乐教育对儿童认知和情感发展的影响研究》。《心理与行为研究》,2020,18(12):1723-1728。

3.施崇信、蔡孝先。《音樂表演藝術與人的情感》。《教育學報》,2001,36(1):61-69。

4.薛倩、王思迪、陈建平。《音乐教育对学生情绪调节能力的影响研究》。《华东师范大学学报(教育科学版)》,2016,34(4):56-62。

5.郑志兵、罗若怡。《音乐情感的认知神经机制研究》。《心理科学进展》,2018,26(4):611-621。

6.陈俐俐。《音乐与心理健康》。上海音乐出版社,2018年。

7.李智民。《音乐教育哲学与方法》。北京师范大学出版社,2010年。

8.罗又莲。《音乐教育:理论与实践》。北京师范大学音乐学院出版社,2013年。

9.石碧云、田建华。《音乐心理学导论》。江苏教育出版社,2012年。

10.唐雷。《音樂與人的愉悦》。拼音出版社,2012年。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com