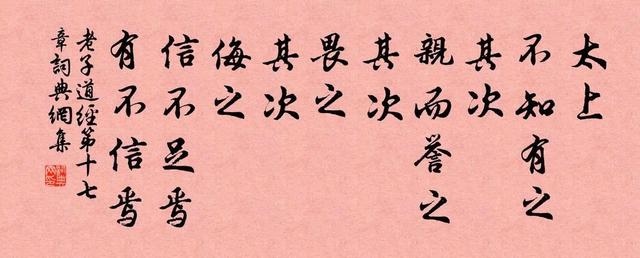

道德经第二十四章全文及译文(道德经第十七章)

原文:

太上,不知有之;

其次,亲而誉之;

其次,畏之;

其次,侮之。

信不足焉,有不信焉。

悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓:“我自然。”

释义:

最好的君王,百姓感觉不到他的存在;次一等的君王,百姓亲近并称赞他;再次一等的君王,百姓害怕他;再次一等的君王,百姓蔑视他。君王的诚信不够,百姓就不会信任他。

君王多悠闲啊,不轻易发号施令。大功告成了,百姓都说:“我们本来就是这样的。”

漫谈:

本章老子强调贵言无为,在全书中第一次描画了他的理想国政治蓝图。

老子认为无为是最好的统治方法,最好的统治者就是百姓感觉不到他的存在。百姓拥戴的统治者“贵言”,言而有信;“畏之”“侮之”的统治者,是因为言而无信。

老子认为,不论是言而有信,还是言而无信,这两者都比不上行不言之教、清静无为的统治者。所以老子主张统治者贵言、希言、不言,惟其如此,才能无为而治。

余秋雨先生在《老子通释》中说道:“历史上一切统治者都会读《老子》,因此也会在这个排列前反复思考。可以肯定,他们都力图避免‘侮之’,而争取在第二、第三等级间调整比例,却几乎没有一个人会考虑最高等级,因为做不到。”

其实我个人也觉得这是老子“乌托邦”式的理想。本来,哲学家的政治思考总是寂寞的。

一个国家如此,一个单位何尝不是一样呢?一个单位的一把手领导足以影响这个单位的文化氛围、工作效率、未来发展等等。

一个人的一生,求学的时候最幸运的是遇到一个好老师,工作的时候最幸运的是遇到一个好领导。然而,总有那么几个让人“侮之”的”领导”存在于现实生活中。更让人遗憾的是,处于这一等级的“领导”往往自己感觉不到,因为他们早已不知真相、不听真言,这就使人们放弃了对他们的最后一丝体谅和怜悯,只剩下“侮之”了。

这样的人是失败的,更是可悲的。希望世间这样的人越来越少,也不枉老子一番至理箴言流传于世了。

(图片来源于网络)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com