桩的截面图(大直径变截面桩与等截面桩的横向承载特性对比研究)

摘 要:为对比研究大直径变截面桩与等截面桩在横向荷载作用下的承载特性,使用有限元软件进行数值模拟,考虑变截面位置的差异对桩基横向承载特性的影响,建立了变截面位置在-8 m、-18 m及-28 m处的桩基模型以及大直径等截面的桩基模型,研究了大直径变截面桩与等截面桩在横向荷载作用下的位移、剪力与弯矩变化规律。结果表明:变截面在-8 m且位于砂土层的桩基位移大于等截面桩基的位移,变截面位置在-18 m、-28 m处的桩基与大直径横向位移相近;随着变截面位置的加深,桩基剪力变化逐渐与等截面桩基剪力变化规律相近;变截面位置在-8 m处的桩基桩身最大弯矩位于其变截面处,变截面位置在-18 m时,桩基弯矩变化规律逐渐与等截面桩基桩身弯矩一样。综合考虑桩基的横向承载特性,建议结合实际工程情况,确定变截面桩基位置在距桩顶2/3以下。

关键词:大直径变截面桩;等截面桩;数值模拟;横向承载特性;对比研究;

1 研究背景大直径变截面桩充分利用了下部岩石承载能力,节约材料,广泛用于大型桥梁工程的建设之中。近年来,许多学者针对大直径桩基以及桩基的承载特性进行了深入研究。冯忠居等[1,2,3]考虑“滇西红层”的地质特点,结合理论分析研究了影响大直径桩基承载力的因素及其承载特性,探明了超大直径空心独立复合桩的竖向承载力的计算方法;戴良军等[4]采用有限元软件数值模拟,研究了超大直径空心独立复合桩桩基自身因素对横轴向承载力的影响;翟恩地等[5]通过对大直径钢管桩的荷载传递曲线的研究,提出一种预测桩基水平受力特性的方法;崔允亮等[6]通过自平衡试验结果的转化得到静载实验结果,结合数值建模软件分析了大直径钢管复合桩承载特性;冯忠居等[7,8,9]结合理论分析和模型试验等方法探明了特殊地区桩基的承载特性。随着变截面桩技术的发展并取得显著经济效益,大直径变截面桩基也成为研究热点。方焘等[10]通过静载试验,分析了一阶变截面桩与等截面桩在竖向荷载作用下的承载特性;邹贵华等[11]基于理论计算,考虑多种因素影响,分析了不同类型变截面桩在淤泥质土层里的水平承载特性;刘忠平[12]以实际工程为例,分析了地震作用下大直径变截面桩的弯矩及剪力变化规律,得到了合理的变截面位置范围;刘新荣[13]等通过模型试验,分析了不同变径单桩的横向承载特性;冯忠居等[14,15,16,17]分析了钢护筒埋深对钢管混凝土复合桩竖向、横轴向承载特性的影响,提出钢管混凝土复合桩的上部钢护筒合理埋深应为桩长的1/3;张敏等[18]通过室内模型试验研究了钢管复合桩的承载性能;黄明等[19]通过理论推导和数值模拟分析了串珠状岩溶区超大直径变截面空心桩的荷载传递机制;周杨等[20]通过室内试验研究了变截面螺纹桩的竖向承载特性,结果表明变截面螺纹桩与普通螺纹桩基的竖向承载力相近;魏纲等[21]为研究大直径变截面钢管复合桩竖向承载特性,采用自平衡试桩试验和数值模拟,总结出边界面位置以上桩段越长桩基抵抗力越强;李丹等[22]通过模型试验分析了不同上部变径比与不同嵌岩比的三级阶梯变截面嵌岩桩的承载特性和变形;赵明华等[23]针对变截面群桩基础的几何特性,建立了群桩基础边界面桥墩分析模型;谭婕等[24]建立变截面桩—成层土耦合振动模型,通过理论分析及试验,提供了一种桩基完整性检测方法和思路。

现有的研究成果多集中于大直径桩基以及变截面桩的竖向承载特性,而对于大直径变截面桩与等截面桩的横向承载特性的对比研究较少。随着工程技术的发展,大直径变截面桩基应用越来越广泛。因此,对于大直径变截面桩与等截面桩的承载特性对比分析十分必要。本研究依托厦门第二东通道实体工程,使用有限元软件进行数值模拟,着重对比研究大直径变截面桩与等截面桩的横向承载特性。

2 有限元模拟2.1试验工况由于变截面位置选取的不同,桩基的承载特性也不一样。为更好对比大直径等截面桩基与大直径变截面桩基的承载特性,考虑大直径变截面桩的截面位置,以变截面深度在岩土体下-8 m、-18 m、-28 m处作为研究对象;同时建立大直径等截面桩作为对照。试验工况如图1所示。

图1 试验工况 下载原图

单位:m

2.2边界条件采用有限元软件MIDAS分别对大直径变截面桩与等截面桩的横向承载特性展开模拟分析。模型水平方向桩边至模型边界距离为15D(D为桩径),桩底至模型底边界距离为0.7L(L为桩长)[25]。变截面桩基直径设为2.5 m/2.15 m, 大直径等截面桩采用2.5 m桩径。模型中,岩土体采用弹塑性本构的Mohr-Coulomb屈服准则分析,桩基采用弹性模型。模型底部边界限制竖向位移,侧面边界限制横向位移,顶部自由。

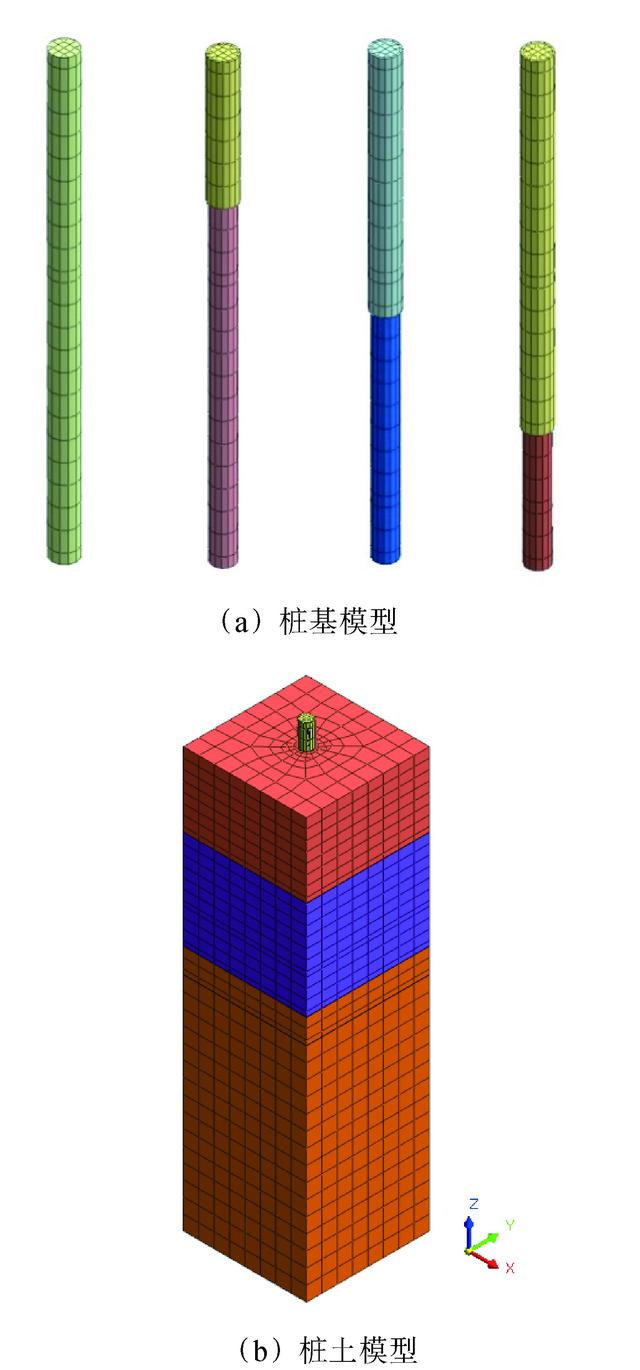

2.3参数选取根据厦门第二东通道地质勘察资料及施工技术方案,选用的材料及物理参数见表1。所有桩长均为45 m, 桩身采用C30混凝土浇筑。大直径等截面桩采用钢护筒;对于变截面桩基,对桩径2.5 m的部分桩基采用钢护筒。土层由上到下依次为砂土、强风化花岗岩、中风化花岗岩。4种桩基模型如图2所示。

表1 材料及物理参数 导出到EXCEL

|

材料参数 |

弹性模量kN/m2弹性模量kΝ/m2 |

泊松比 |

重度kN/m2重度kΝ/m2 |

黏聚力kN/m2黏聚力kΝ/m2 |

摩擦角(°)摩擦角(°) |

|

粗砂 |

39 793 |

0.28 |

17 |

19.6 |

27 |

|

强风化花岗岩 |

34 952 |

0.23 |

19.6 |

22.5 |

28.4 |

|

中风化花岗岩 |

390 000 |

0.18 |

25.8 |

70 |

39 |

|

混凝土 |

30 000 000 |

0.2 |

24 |

- |

- |

|

钢材 |

200 000 000 |

0.3 |

78.5 |

- |

- |

图2 模型示意 下载原图

3 结果与讨论3.1桩顶横向位移分析为对比大直径变截面及等截面桩基的横向承载特性,结合实际工程桩顶受力情况,计算得出需对桩顶施加1 500 kN的横向力。变截面位置变化时的桩基荷载~位移曲线如图3所示。

图3 变截面位置变化时的桩基荷载~位移曲线 下载原图

由图3可知,桩基变截面在-8 m处即桩基上部1/3位置处的桩基位移最大,达到21 mm,这是因为变径桩基桩长较大,且变截面位置在砂土层,桩周土体较为软弱。而等截面桩与变截面位置在-18 m(桩基上部1/3~桩基下部1/3位置)和-28 m(桩基下部1/3位置)的桩基位移基本一致,最大位移为12.5 mm。根据《公路桥涵地基与基础设计规范》[26]规定,可取桩顶水平位移为6 mm对应的横向承载力为极限承载力。由图3可知,变截面桩基极限承载力随着大直径桩基的长度增大而增大,而等截面桩的极限承载力最大。由于变截面位置在-18 m和-28 m处变截面位置较深与等截面桩基极限承载力相差较小,因此变截面位置在距桩顶2/3位置以下的桩基一定程度上能够保持与等截面桩基相同的极限承载力。

3.2桩身剪力对比分析为进一步分析桩基水平承载特性,根据施加荷载确定4根桩基桩身剪力随桩顶荷载变化规律,如图4所示。

由图4可知,所有桩基剪力都随着桩顶荷载的增大而增大;对于同一桩顶荷载,桩身剪力沿桩长方向呈现先减小后增大最后再减小的趋势。

对于等截面桩基,最大桩身剪力在-10 m位置处。变截面桩基桩身最大剪力随变截面位置的不同而变化,变截面在-8 m位置处的桩基,最大桩身剪力在-8 m处即变截面位置处,对比其他3根桩基,桩身剪力也最大;变截面在-18 m位置处的桩基桩身最大剪力也在-8 m位置处,变截面在-28 m的桩基桩身最大剪力在-10 m位置处。

图4 桩身剪力随桩顶荷载变化规律 下载原图

在同一荷载1 500 kN作用下,不同变截面位置处的剪力变化规律如图5所示。

图5 桩身剪力随变截面位置变化规律 下载原图

由图5可知,在等荷载作用下,变截面在-8 m的桩基桩身剪力最大为-9 497 kN;变截面在-28 m的桩基与等截面桩基桩身剪力桩身变化规律基本一致。因此,当变截面位置距桩顶2/3(-28 m)以下时,桩基剪力与大直径等截面桩基剪力分布规律差异较小,这是由于变截面位置较为靠下,桩基剪力受到变径的影响较小。由于变截面以下桩径减小,在-18 m位置处变截面桩基桩身剪力在变截面以下增大;且与变截面在-28 m处的桩基相比,小桩径部分桩长较大,抗剪能力稍弱。因此,在设计施工中考虑桩基抗剪能力时,建议变截面设置在距桩顶2/3以下位置。

3.3桩身弯矩对比分析等截面桩和变截面桩的桩身弯矩随桩顶荷载的变化规律如图6所示。

由图6可知,所有桩基弯矩都随着桩顶荷载的增大而增大;对于同一桩顶荷载,桩身弯矩沿桩长方向呈先增大后减小的趋势。

对于等截面桩基,最大桩身弯矩在桩的-4 m位置处。对于变截面桩基,最大桩身弯矩随变截面位置的不同而不同。变截面在-8 m位置处的桩基,最大桩身弯矩在变截面位置附近,最大弯矩位置随着桩顶横向荷载的增大而接近变截面处,与其他3根桩基相比其桩身弯矩也最大。变截面在-18 m和-28 m的桩基桩身弯矩随桩顶荷载变化规律与等截面桩基变化一致,最大桩身弯矩在-4 m位置处。因此,当变截面位置距桩顶2/3(-18 m)以下时,桩基弯矩与等截面桩基抗弯能力的差异较小。

图6 桩身弯矩随桩顶荷载变化规律 下载原图

在同一荷载作用下,不同变截面位置处的弯矩变化规律如图7所示。

图7 桩身弯矩随变截面位置变化规律 下载原图

由图7可知,同一荷载作用下,变截面在-8 m处的桩基桩身最大弯矩为7 600 kN·m,变截面在-18 m、-28 m处的桩基与等截面桩基桩身弯矩变化规律相近。这是由于变截面在-18 m、-28处的桩基变截面位置均在强风化花岗岩土层内;而变截面在-8 m处的桩基在砂土层内变截面,由于砂土层土质软弱,其强度和稳定性较差,因此不能保证桩基稳定。因此,在设计施工中考虑桩基抗弯能力时,建议变截面设置在桩基上部2/3以下位置。

4 结语通过分析大直径变截面桩基与等截面桩基在横向荷载作用下的位移、剪力及弯矩的变化规律,得出以下结论。

(1)变截面在-8 m且位于砂土层的桩基的位移大于等截面桩基的位移,这是由于变截面位置在砂土层,桩侧土体较为软弱。因此,在设计施工中需要考虑桩侧土体的影响,若桩侧土体较为软弱,则应考虑变截面位置。

(2)随着变截面位置的加深,桩身剪力变化规律逐渐与等截面桩身剪力变化规律一致。

(3)随着变截面位置的加深,尤其是变截面位置在-18 m以下且位于强风化花岗岩土层中时,大直径桩长较大,桩基与等截面桩基桩身的变化规律基本一致。

(4)综合考虑桩基的横向承载特性,建议结合实际工程情况,确定桩基变截面的位置在距桩顶2/3以下。

参考文献[1] 冯忠居,谢永利,张宏光,仇玉良.“滇西红层”区大直径桥梁桩基承载力影响因素综合研究[J].岩土工程学报,2005,(5):540-544.

[2] 冯忠居.大直径钻埋预应力混凝土空心桩承载性能的研究[D].长安大学,2003.

[3] 冯忠居,胡海波,董芸秀,戴良军,冯凯,文军强.超大直径空心独立复合桩的竖向承载力计算方法[J].长江科学院院报,2019,36(12):91-95.

[4] 戴良军,冯忠居,崔林钊,王洁,董芸秀,文军强,冯凯.超大直径空心独立复合桩横轴向承载力[J].筑路机械与施工机械化,2019,36(6):49-54.

[5] 翟恩地,石世刚,胡中波,许成顺.基于荷载传递曲线的大直径钢管桩水平受力特性分析方法[J].岩石力学与工程学报,2019,38(2):365-375.

[6] 崔允亮,王海峰,王新,魏纲,周锋.大直径钢管复合桩承载特性研究[J].地下空间与工程学报,2020,16(5):1467-1475.

[7] 冯忠居,冯瑞玲,赵占厂,谢永利.黄土湿陷性对桥梁桩基承载力的影响[J].交通运输工程学报,2005,(3):60-63.

[8] 冯忠居,陈慧芸,袁枫斌,尹洪桦,李孝雄,刘闯,张福强,王蒙蒙,李少杰.桩—土—断层耦合作用下桥梁桩基竖向承载特性[J].交通运输工程学报,2019,19(2):36-48.

[9] 冯忠居,王富春,苏航州,韩秋石,席称心,李炎,尹洪桦,建鑫龙,梁倩.黄土洞穴对桥梁桩基竖向承载特性影响的离心模型试验[J].长安大学学报:自然科学版,2017,37(2):35-44.

[10] 方焘,张胤红,王宁,郭国君.一阶变截面桩与等截面桩对比试验研究[J].华东交通大学学报,2019,36(1):94-99.

[11] 邹贵华,胡伟,刘顺凯,向晖.变截面桩水平承载规律研究[J].科学技术与工程,2016,(33):108-112.

[12] 刘忠平.大直径变截面桩地震作用下变截面设置研究[J].施工技术,2017,46(S1):48-51.

[13] 刘新荣,方焘,耿大新,吴泽军,纪孝团.大直径变径桩横向承载特性模型试验[J].中国公路学报,2013,26(6):80-86 190.

[14] 冯忠居,胡海波,贾明晖,王富春,赵亚婉,董芸秀,张其浪,席称心.钢管埋深对钢管混凝土复合桩竖向承载特性的影响[J].土木工程学报,2019,52(S2):110-116.

[15] 冯忠居,王富春,张其浪,席称心,甄东晓,苏航州,田江磊,靳子良,郝宇萌.钢管混凝土复合桩横轴向承载特性离心模型试验研究[J].土木工程学报,2018,51(1):114-123 128.

[16] 冯忠居,席称心,张其浪,戴国亮,黄康,甄东晓,王富春,韩秋石,苏航州.钢管埋深对钢管混凝土复合桩竖向承载特性影响研究[J].公路,2018,63(1):70-75.

[17] Z Feng,H Hu,Y Dong,F Wang,M Jia,Y Zhao and J He.Effect of steel casing on vertical bearing characteristics of steel tube-reinforced concrete piles in loess area[J].Applied Sciences,2018,9(14):2871-2019.

[18] 张敏,马建林,苏权科,吴伟胜.钢管复合桩承载特性模型试验研究[J].西南交通大学学报,2015,50(2):312-318.

[19] 黄明,江松,许德祥,邓涛,上官兴,方焘.超大直径变截面空心桩的荷载传递特征与理论模型[J].岩石力学与工程学报,2018,37(10):2370-2383.

[20] 周杨,肖世国,徐骏,胡亚运.变截面螺纹桩竖向承载特性试验研究[J].岩土力学,2017,38(3):747-754 783.

[21] 魏纲,王新,崔允亮,周联英,王海峰,周锋.大直径变截面钢管复合桩竖向承载性能研究[J].防灾减灾工程学报,2021,41(1):46-54.

[22] 李丹,简迪,吴卓尔,朱俊华.三级阶梯型变截面嵌岩桩的承载特性研究[J/OL].岩土力学,2020(S2):1-8[2021-08-12].https://doi.org/10.16285/j.rsm.2020.0591.

[23] 赵明华,杨晶,杨明辉.考虑桩土相互作用的变截面高墩自振频率计算分析[J].岩土力学,2010,31(8):2507-2513 2518.

[24] 谭婕,王奎华,涂园,吴君涛,郑茗旺.大直径变截面桩速度波衰减特性研究与应用[J].岩石力学与工程学报,2021,40(2):419-431.

[25] 冯忠居,董芸秀,文军强,胡海波,李孝雄,何静斌.宁波深厚软基区公路桥梁桩基承载力计算方法[J].天津大学学报:自然科学与工程技术版,2019,52(S1):16-22.

[26] JTG 3363—2019 公路桥涵地基与基础设计规范[S].

声明:我们尊重原创,也注重分享。有部分内容来自互联网,版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请联系删除,另本头条号推送内容仅代表作者观点,与头条号运营方无关,内容真伪请读者自行鉴别,本头条号不承担任何责任。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com