对于天理与人欲的理解(天理)

有朋友提出一个问题:你怎么看“存天理,灭人欲”这句话。我的看法如下。

首先,“天理”、“人欲”其实都是人的意欲、意愿,都是欲望,但是,“天理”是合理的,而“人欲”是不合理的。“存天理,灭人欲”,不是要消灭欲望,而是要让欲望合理化。灭掉不合理的欲望,保留合理的欲望。

满足欲望就是自由,“天理”、“人欲”都属于欲望,都属于自由的范畴。其区别在于,“天理”是真自由,而“人欲”是假自由,有害于真自由。“存天理,灭人欲”就是消灭假自由,捍卫真自由。

这里的关键在于,要弄清楚,为什么“天理”其实也是欲望,以及为什么“人欲”是反“天理”的,是不合理的欲望。

如果对中国传统的儒家经典缺乏足够的了解,现代人就会望文生义,将“天理”理解成一个外在的约束和规定,这样“天理”就成了人的外在制约,成为欲望的限制者,成为自由的限制者。

事实上在儒家传统中,是不存在一个象法律一样的外在天理的。“天理”并非存在于人心之外,而是存在于人心之内。这就是“宋明理学”所说的“心即理”、“性即理”。将“理”直接等同于“心”、“性”。王阳明则进一步强调:“心外无理”。

“天理”存在于人心之内是什么意思?孟子在这方面分析的最为经典。他说,“心之官则思,思则得之,不思则不得也”。“得之”的“之”就是指的“理”、“天理”。也就是说,“理”是人心思考的结果。

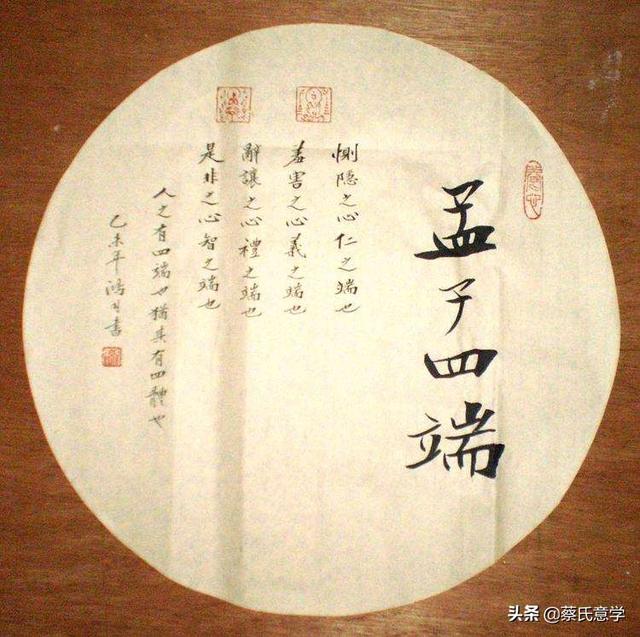

同时,孟子还提出了一个“心之四端”的说法,即“心”有四个端口,从这四个端口,分别长出、发出“仁、义、礼、智”。也就是说,“仁、义、礼、智”都是从人心中发端出来的,长出来的。“仁、义、礼、智”其实就是“理”的外在表现,就是“理”。

同时,为了进一步说明“理”是发端于人心的,而非存在于人心之外,又提出了“义内”的说法。“义”就是“理”,“义内”,就是“理内”,即“理”存在于人心之内,由人心之内所发出。

这意味着,中国的儒家传统是把“天理”、“理”看成是人心的基本属性,也是人心的基本内在的基本需求。我把这种需求定义为“义理需求”,或“心性需求”。

需求的满足即为快乐,“义理需求”、“心性需求”是人心本身的、内在的需求,满足这种需求是最大的快乐。这就是孟子所说的“义理之乐”。“故理义之悦我心,犹刍豢之悦我口。”“刍豢”就是鸡肉、猪肉。“理”可以让我的心快乐,就如鸡肉猪肉可以让我的嘴巴快乐。

《论语》开篇所说的,“学而时习之,不亦乐乎”,这个“乐”就是“义理之乐”。“学习”就是对“义理”的学习,对“心”本身属性的学习。通过学习,认识自己的“心”,认识自己的“心”的基本属性,就是“理”。然后,按照遵循自己的“心”的基本属性去做事,这样就满足了自己的“义理需求”、“心性需求”,因此是“乐”的。

那么如何才能正确地学习到“天理”呢?《大学》给出了方法。宋朝儒家将《大学》定为“四书”之首,同时,将《四书》提到《五经》之前,而成为《四书五经》。这意味着《大学》实际为《四书五经》之首,在经典中地位极为显赫。原因就在于《大学》给出了学习“义理”的方法。《大学》之“学”,就是“学而时习之”的“学”,“学”的依然是“义理”、“天理”。

《大学》的核心在“八条目”,“八条目”的核心在前四条:“格物、致知、诚意、正心”。这就是学习义理的方法。

“格物”就是与外物接触、发生联系,也就是做事。一旦人与外物接触,关于外物的“意”(意识、意念)一旦形成,内心就会自动产生好恶、是非的判断,从而发现自己喜欢的、认为是正确的“意”,这就是“致知”。

“诚意”就是对“意”进行判断和选择的标准,也是判断和选择过程,就是让“意”合乎自己的真实本心。“正心”是从思考的主体上来说,“诚意”是从思考的具体过程来说,“诚意”其实就是“正心”。只是,“诚意”是针对具体的“意”而言,而“正心”则是对“意”的发出主体。“意”是心之所发,“心”是“意”的发出主体,思考的主体。同时,也意味着“心”的归正需要通过一次次的“诚意”才能修炼出来。

因此,“格致诚正”的关键在“诚意”。经过“诚”之后的“意”,就是发自自己的真实本心,也代表着“心”的基本属性,就是“理”、“天理”。

因此,《中庸》说:“诚者天之道”,将“诚”直接等同于“天道”、“道”。还说“率性之谓道”。“率性”就是遵循自己的真实本性,就是“诚”。

那么怎么才能做到“诚”?《大学》也给出了具体的方法:“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自慊(音欠)。故君子必慎其独也。”

这里有两个关键词“自慊”和“慎独”,实际上是从两个维度来说明的如何去“诚”。

“自慊”就是自我满足。什么才是真正的自我,就是自己最真实的、最自然、最天然的本心的感受。如同“恶恶臭”,“好好色”的近乎本能的判断和感受。“恶恶臭”就是对恶臭的东西,自己内心会自然自发地发出厌恶之情。“好好色”就是对好看漂亮的东西,内心会自然自发地发出喜悦之情。自己内心深处的最自然、天然、本然的意愿,就是“自慊”之意,也是“诚意”,也是“天理”。

“慎独”则强调个人的绝对独立性,切断与外界、别人的一切联系,让自己的判断不受任何别人的影响,不受任何社会的影响。这样就能保障自己的判断和感受是真正属于自己的,是真正的“诚意”,也是真正的“天理”。

“自谦”和“慎独”实际上是在强调个人“心性”的绝对独立和自由性,就是在维护和实现这种绝对的“心性独立”和“心性自由”。而且,在个人处于绝对的“心性独立”和“心性自由”的状态之时,所发出的“意”(意愿、意欲),就是“天理”,就和合理的欲望。

按照现代人的思维,如果让所有的人都保持绝对的独立和自由,那将是非常可怕的事情,所有的人都会放纵自己欲望,会出现严重的打砸抢,社会将会陷入可怕的混乱和黑暗。

但是,中国传统的儒家却恰恰相反,而认为,当人处于绝对“心性独立”和“心性自由”的状态时,社会将出现自动出现最理想的秩序,即处于“有道”的状态,天下有道。

“义理”实际上是从社会秩序的范畴而言,即“礼”。 《仲尼燕居》篇说:“礼也者,理也。”,直接将“理”和“礼”等同。实际上“理”更偏重内在的理论,而“礼”则是社会表现、社会制度、社会秩序。即“理”是“礼”的内在基础。

也就说,中国传统的儒家思想,将现代人看起来完全矛盾的两个东西,完美地直接统一起来、联系起来。就是个人自由和社会秩序。现代人认为,必须通过政府和法律对人施加严格、严厉的约束,否则社会将处于无序之中。而儒家则认为,完全不需要政府和法律的外在约束,只要保障个人的真正的甚至绝对的独立和自由,保障“心性独立”和“心性自由”,整个社会会自然出现良好的秩序、理想的秩序。

也就是说,“天理”、“义理”不仅是个人内在的“心性需求”,而是也是天下范围内社会秩序需求,是社会秩序的保障。

因此,“天理”、“义理”不仅是个人层面的问题,心性问题,也是社会层面的问题,政治问题。《大学》“八条目”的后四条,就是在说社会秩序,在说政治。即“修身、齐家、治国、平天下”。

“修身”就是让自己的行为表现地合“礼”,即符合社会秩序的需求。“修身”就能“齐家”,让自己的家庭和睦,让家庭实现一个良好秩序。如果能够做到“齐家”,就能力做到“治国”,即在一个局部区域内实现良好的社会秩序。“治国”其实就是让所有的家庭都实现良好的家庭秩序,让家与家之间实现良好的家际秩序。同理,在“治国”的基础上,就能实现全天下的秩序,即“平天下”。

个人心性之所以能够与天下秩序完美地统一,原因在于儒家对“心”的一个特殊的认知。认为所有人的人“心”,其基本结构、基本属性是相同的。这就是孟子所说的“心之同然”。这样一个人的“诚意”,也会得到全天下人的一致同意。这样“诚意”就和“公意”等同,“诚”与“公”等同。在个人的意义上以“诚”为本,在社会的意义上则以“公”为本,两者的结果是等价的。

事实上,孟子对“理”的定义就是从“诚”和“公”两个方面着手的。他说:“心之官则思,思则得之”,这个“思”其实就是“诚”,就是“思诚”,或者以“诚”的原则去思。“得之”就是得到“理”、“义理”。

同时,孟子还说:“口之於味也,有同耆焉;耳之於声也,有同听焉;目之於色也,有同美焉。至於心,独无所同然乎?心之所同然者何也?谓理也,义也。”

孟子又直接将“义理”定义为“心之所同然”,即天下所有人的共识、“公意”。清朝大儒戴震在《孟子字义疏证》中为“同然”做了一个说明:“一人以为然,天下万世皆曰是不可易也,此之谓同然”。戴震为“同然”的范围,也是“公”的范围下了两个定语:“天下”、“万世”。“天下”是同一时间所有的人,“万世”是所有的历史所有的时间。

从社会和政治的层面而言,“理”、“义理”就是“道义”。中国的政治就是以“道义”为基石的“道义政治”。“道义”也是“意”,当然是“诚意”,也是“公意”。因此“道义政治”也是“公意政治”。但是,“道义”、“公意”与现代政治中的“民意”有相同之处,又有本质区别。

“民意”是一国一时之“民意”,而“道义”、“公意”则是天下万世之“民意”。相同之处,都是“民意”,不同之处,民意的范围不同。“道义”“公意”的范围是“天下万世”,而现代的“民意”的范围则是“一国一时”。

在儒家看来,“一国”就整个天下而言,只是一个小集团,是“私党”,是“私”而非“公”。“一时”相对于“万世”仅仅是临时之意,“一时”之意是“变”,“万世”之意才是“常”。政治应该立足于“公”,而非“私”,应立足于“常”,而非“变”。

同时,从技术手段上来说,“一国一时”之民意可以通过选举、投票程序实现,而“万世天下”之公意、道义则不可以通过投票选举来实现,因为历史上已经故去的人无法参与投票,而选举投票则又是无法反应古人之意、历史之意。

“人欲”其实就是“私意”,既非道义、公意,也非诚意。这样,“人欲”作为一种欲望,既是不符合人心基本属性的,违背真实本心的,也是不符合社会秩序原则的,对社会秩序造成破坏。

那么“人欲”是怎么来的呢?主要是人与人之间的攀比。朱熹曾经将人欲直接等同于攀比之心,“灭人欲”就是消灭攀比之心。这是也是“慎独”的基本内涵。

“天理”、“人欲”的概念其实并非朱熹所提出,而是出自《礼记 乐记》。此文中包含“天理”、“人欲”的那整段话都非常重要,对当下之中国犹有契合。

“人生而静,天之性也。感于物而动,性之欲也。物至知知,然后好恶形焉。好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲者也。于是有悖逆诈伪之心,有淫泆作乱之事,是故强者胁弱,众者暴寡,知者诈愚,勇者苦怯,疾病不养,老幼孤独不得其所。此大乱之道也。”

“感于物而动”中的“物”主要是攀比,人与人之间,家与家之间,国与国之间。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com