印度原来的种姓制度按照啥划分(印度延续几千年的种姓制度)

印度的种姓制度是北方雅利安人进入印度之后创立的,大约已经存在了3000年,这是一种以血统论 为基础的社会体系,大致分为四种,分别为婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗,在此之外还有一种贱 民,是等级最低的存在,都不被纳入种姓制度之内。

公元前15世纪,白种人雅利安人离开原住地南俄与中亚的草原,一部分留在了伊朗,另一部分则开始入侵恒河与印度河流域。这部分入侵印度的人成为印度雅利安人,语言是吠陀语。

这些雅利安人在进入印度后,与当地原住民发生了激烈的冲突。雅利安人称这些原住民为达萨或达休。据雅利安人自己说,“达萨人是黑皮肤,说邪恶语言,鼻子扁平,不事祭祀”。

而雅利安人善于骑马和驾驭战车,并且身材高大,当地原住民不是他们的对手。很快雅利安人依靠残酷的杀戮,荡平了一个又一个部落,这些部落的人自然成了雅利安人的奴隶。

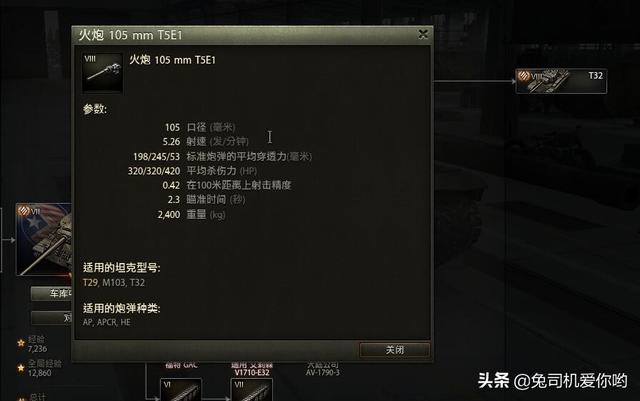

早期种姓制度结构图

在征服过程中,人数远远少于原住民的雅利安内部开始出现了一种排斥被征服地区的人——达萨的倾向。据《梨俱吠陀》记载,统治者们创造了“瓦尔那制度”,也就是早期的种姓制度。

“瓦尔那”本意是“色”和“质”,这个词很明显的表示出,早期的种姓制度原本就是一种血统保持。白皮肤的雅利安人作为统治者,处于社会顶层;黑皮肤的达萨作为被征服者,处于社会底层。

二、种姓制度的丰富随着印度社会的发展,人口的增长,各行各业出现了明显的分工,瓦尔那制度此时已经不能单纯依靠肤色来区别谁是高贵的了。于是,雅利安人内部开始出现社会等级的区分,有严格的规定。

第一等级 婆罗门 主要是僧侣贵族,拥有解释宗教经典和祭神的特权以及享受奉献的权利,主教育,受众刹帝利,负责垄断文化教育和报道农时季节以及宗教话语解释权。

第二等级 刹帝利 是军事贵族和行政贵族,婆罗门思想的受众,他们拥有征收各种 赋税 的特权,主政军,负责守护婆罗门阶层生生世世。

第三等瓦尔那是吠舍,这些人就是雅利安内部的普通老百姓,一般是商人、农民、牧民,负责生产和缴纳税款。

中期种姓制度结构图

而随着雅利安人的征战范围日渐增大,出现了一个特定的被征服者群体,也就是第四个瓦尔那——首陀罗。这些人唯一的职责就是为上述三个雅利安人瓦尔那服务。

印度的这种瓦尔那制度不仅仅和社会分工密切相关,而且还和血缘有很大的联系。其实在世界上都有类似的例子,小A举一个最典型的例子,就是斯巴达社会结构,少数斯巴达人负责祭祀、统治、征战,普通的边民就是正常居民,最**的黑劳士则当作奴役使唤。

为了保证这个统治的稳定性与合理性,雅利安人把这种社会制度称为“神的安排”。在《梨俱吠陀》中,说“婆罗门是原人的嘴、刹帝利是原人的双臂、吠舍是原人的大腿、首陀罗是原人的脚。”

前三个瓦尔那被称为再生族,能参与吠陀宗教活动,可佩戴再生族的标志——圣线;而首陀罗是一生族,无法参与任何上述活动。

同时,前三个瓦尔那可以任意打骂首陀罗,但只受到很轻的惩罚。而首陀罗反抗的话,会有很重的责罚。同时,首陀罗做的饭,高种姓的人不能吃,因为首陀罗被婆罗门定义为“不洁净”的人。

如果高种姓的男人想娶一个低种姓的人,那没有问题,这叫“顺婚”;而高种姓的女人则不能嫁给低种姓的男人,这叫“逆婚”。

任何违反规定的,都要受到惩罚、丧失种姓。

三、种姓制度中最低贱族群诞生你要是以为首陀罗是种姓制度中最下等的一群人,那就大错特错了。

虽然首陀罗在种姓制度中受到各种压迫与歧视,但真的不是最下等的那一群人。

印度最终种姓制度结构图

大约在吠陀时期的晚期,出现了在四大种姓之外的第五类人——贱民。

贱民被视为不可接触者,他们最早是首陀罗中从事屠宰、制革、清扫等活动的人,这些活动被当时的人们视为不洁净的人。

婆罗门顺势编出“玷污说”:“高种姓的人接触贱民就会被玷污,一定要避免接触;贱民不能住在村子里,不能在公共水井打水,不能在大街上走。”

后来,一些被征服的部落族人也成了贱民,甚至一些婆罗门、刹帝利因为在婚姻上问题严重,丧失种姓,于是也成了贱民。

在今天的印度,婆罗门种姓占全国人口的2%-3%,他们社会地位高而且多数人受过高等教育、精通英语和各种技术,他们往往担任中央和各邦政府的高级官员,是印度学术界和政界的佼佼者,例如印度独立以来历届印度总理几乎都出身于婆罗门种姓,印度的在野党领袖也基本是婆罗门种姓。但随着3500多年的变迁,种姓制度也发生了一些变化,婆罗门已不如过去那样裁决一切了;刹帝利大多从事农业,成为大农场主和富农;吠舍中有很多人成为小农场主并兼商人;首陀罗大多是佃农和手工业者;唯一不变的是贱民的地位。

今天的印度,大约有1亿贱民。贱民中35%为雇农、40%为佃农,其余为手工业者和以低贱的职业为生。90%的贱民是文盲,在社会上受到种种歧视,处于社会的最底层,过着猪狗不如的生活。贱民不准在公用的水井中打水、不准进入寺庙、不准坐公交车、不准上高速公路、不能进公立学校等等。

印度种姓制度是世界历史上最完整、最森严、最落后的一种等级制度。尽管随着时间的流逝而不断变化,但这种等级制度的本质特征始终没有改变。种姓制度带来的后果非常严重,种族歧视、种姓偏见、种族压迫、种姓冲突等都是造成印度不稳定的潜在因素。种姓制度是阻碍印度发展和进步的最大的毒瘤。印度只有3亿人左右有法律地位,其他人甚至牲口不如。就这种所谓的“大国”,把自己的人民都不当做人,还指望跻身强国之林,担起大国责任,简直“痴人说梦”。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com