博物馆里的冷门字(一篇文章看懂博物馆的)

博物馆里的汉字——盘(槃)

字义解读“盘”字的繁体字是“槃”,说明它最早是木质的。甲骨文里的“盘”字,字形看起来很像一条小舟。有的学者认为最早的“盘”是陶制的,制作陶盘时用手旋转陶坯以帮助它成形,这就是“盘”字甲骨文字形的含义。《说文解字》解释“盘”是承器。

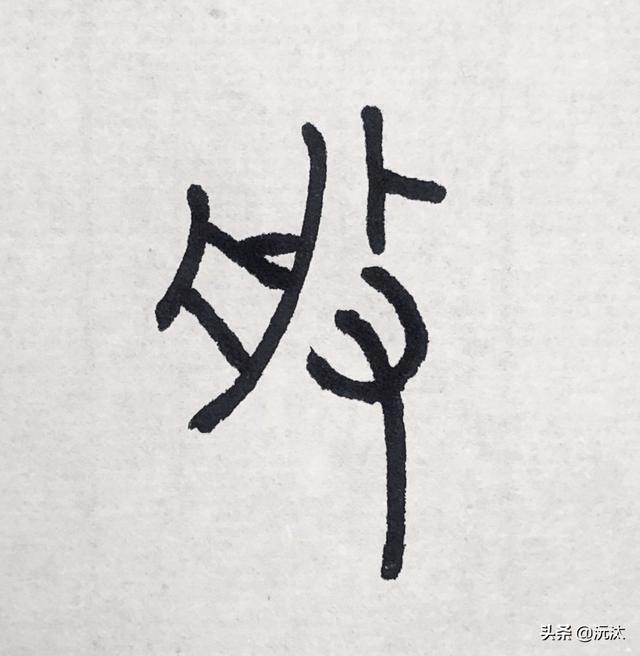

字形演变从已知最早的甲骨文到金文再到小篆、楷书,“盘”字的演变如下。

盘是承器,比较浅,可大可小。博物馆里能看到盘从新石器时代的陶制盘到商周的青铜盘,唐代金银制的盘,元明清的陶瓷盘,种类很多。早期出现的盘不只是容器,也是礼仪用器。新石器时代的彩绘陶盘现在看来也色彩艳丽、图纹华美,具有象征意义的纹饰也是“盘”这种器物本身重要性的体现。商周、春秋时期的青铜盘往往都精致华丽,有的还铸有长篇铭文记录一些人物、事件、历史,以此作为传世的宝器。

唐、宋、元、明、清时期,盘有金、有陶、有玉、有瓷,但盘作为器物的地位不及从前,渐渐成为摆件、玩器,或直接成为生活实用器。

关于盘的典故

儒家的经典《大学》里记载了一件事:建立商朝的君主“汤”在自己使用的盘上铭刻了一句话,“苟日新,日日新,又日新。”意思是说要每天反省自己的行为,改掉错误的地方,让自己每天都有新的进步。

博物馆里的盘山西省博物院彩绘龙盘

彩绘蟠龙纹陶盘,出土于陶寺遗址的大型墓葬中。因为并不是所有的墓中都有,仅仅在几座大型墓中被发现,而且每次出土也是一个墓只有一件,所以被专家学者确定是高级贵族墓才有的随葬品。

陶盘是黑色的,龙是朱红色的,龙很大在整个盘面上盘曲了几圈。这条龙双目圆睁,血盆大口,但是又和后世的龙不太一样,有可能是后世龙的早期想象雏形。四千年前的龙有点像蛇,也有点像鳄鱼,没有爪子,头上也没有角。学者推测陶盘上的“龙”有可能是一个氏族作为族徽的标志。这个陶盘不是盛水的实用器,是举行祭祀礼仪时的祭器。

周原博物馆墙盘

四十多年前,陕西宝鸡的周原遗址发现了一个西周的青铜器窖藏,因为这个窖藏的位置在扶风县法门乡庄白大队所以后来也称它为“庄白窖藏”。庄白窖藏出土的青铜器有一百零三件,不仅数量多,青铜器的种类也很丰富:有鼎、鬲、簋、盨、豆等等二十三种不同的类别。其中“盘”只有一个,就是墙盘。

墙盘上有铭文二百八十四个字,铸造这个盘的人叫作“墙”,他曾经是西周的史官。在这二百八十四个字里,记录了西周文、武、成、康、昭、穆、共七代周王的事迹以及作器者所属微氏六氏的事迹。墙盘的铭文被称为是一部刻在青铜器上的西周史。

台北故宫散氏盘

散氏盘是西周晚期的青铜器,出土于陕西宝鸡,上面有三百五十七个字的铭文,记录了西周时期的两个诸侯国“夨国”和“散国”之间征战以及互相交割田地的事。铭文是非常珍贵的史料。

散氏盘的出土地点也在周原遗址。铭文里涉及到的“夨国”和“散国”也在宝鸡。夨国是一个“姜”姓国,散国是一个“姬”姓国,这两个诸侯国曾经互相攻战,也曾经结为婚姻,都记录在不同的青铜铭文里。以文物和历史相验证,实在是一件很有趣的事。

中国国家博物馆虢季子白盘

在中国国家博物馆的“古代中国”展厅里,有一件非常醒目的青铜器,在观众眼中它大如澡盆,但它并不是一个澡盆,它是一个“盘”,这就是虢季子白盘。

虢季子白盘出土于陕西宝鸡的周原遗址,盘上有铭文一百一十一字,讲述了虢国国君,虢季子白奉周王之命攻打猃狁,取得大胜。周王为这场大胜举行了隆重的祭祀活动,并且还赏赐了虢季子白朱红色的弓、箭以及大钺等等。子白铸造了这件青铜器以示纪念。

上海博物馆子仲姜盘

这件春秋时期的青铜器非常有趣。盘本是水器,于是这件青铜器的铸造者就别出心裁地在盘底里铸了许多水生的小动物:有鱼、蛙、龟、水鸟等等,一个盘仿佛是个生机勃勃的池塘。更奇妙的是这个盘的铸造技艺非常高超,盘里的小动物有的像是浮于水中,有的是在水面之上。水面上的小动物甚至可以三百六十度旋转。

子仲姜盘上有铭文三十二字记录了这个盘的来龙去脉。这个子仲姜盘是春秋时期的晋国太师为自己的妻子子仲姜所铸造,祝福子孙,希望传世永保。

小贴士周原

在殷商统治时期,西方的周族人居住在现在陕西境内。周族人的始祖“后稷”封于“邰”,就是现在陕西武功。“公刘”迁于“豳”,就是陕西旬邑。“太王古公亶父”时期迁至岐山周原,就是现在的陕西省宝鸡市岐山县、扶风县一带。

《诗经*大雅》里有一首诗叫作《绵》,讲的就是太王古公亶父带领周族从“豳”迁居到岐山“周原”定居的过程。诗里第一句说,“緜緜瓜瓞”。意思就是说瓜藤蔓蔓,上面不断地生长出小瓜,小瓜又长成大瓜,延续不断绝。这是比喻周族人繁衍生息绵绵不绝的意思。

这首诗里讲了周族人是怎么在太王古公亶父率领下顺着水边到了岐山,古公亶父娶了姜姓女子,一起考察地形地势准备建设族人的栖居地。诗里带有深情地描写了周原土地肥沃,苦菜都像蜜一样甜。经过反复卜筮,认为这是一个很适合周族人定居的地方,于是就开始做规划。今天,田野里的周原遗址已经看不到三千年前遗存的建筑,但是这首壮丽的诗篇里声动地再现了周族人在这里规划城邑、建宫室、宗庙、民居、作坊,划分田地,并且详细描写了建造时的场景。

现在的周原遗址所在的田野上建有“周原博物馆”馆藏的文物十分丰富,有陶器、青铜器、骨器、蚌器,可以让参观者对三千年前的历史有生动的回顾。

宗周

在西周建立之前,周族人一直从陕西宝鸡的周原向东进发。周文王时期营建“丰”邑,周文王的儿子周武王营建“镐”邑,西周建立后以“丰镐”为都城,称之为“宗周”,宗周的位置就在现在陕西西安境内。“宗周”的意思就是说“诸侯宗之,是为宗周。”西周的天下诸侯都以“宗周”为其根本的源头。

卿大夫

按照周代的宗法制,王的嫡长子作为大宗的继承人,剩下的儿子降为小宗分封为诸侯。诸侯也有前代圣王的后裔或是有功的臣子。诸侯也以嫡长子为继承人这是诸侯的大宗,其他的儿子绛为小宗分封为大夫。春秋战国时期也有很多读书人成为大夫。“卿大夫”是个统称,“卿”是大夫里少数非常有身份地位的人,可以执掌国政的重要大臣。

猃狁

“猃狁”是“北狄”的一支氏族,西周春秋时期生活在北方草原,被视为“夷狄”。

“华夏”和“夷狄”是两个相对的文化概念,分别指不同的文化族群。

“华夏”部族群体主要是指生活在黄河流域的早期先民,以“炎黄”为共祖。到周代,“华夏”指中原地区王室正统为核心的族群体系。“狄”是指生活在远方的族群,被视为异类,甚至有的学者解释是“被驱逐的人”。被华夏正统边缘化,文化之间有差异,就是“夷狄”。

西周时的“夷狄”主要是指“猃狁”。周代把北方生活的异族群体合称为“北狄”。春秋称之为“戎”,后来又称之为“狄”,战国叫作“胡”、“匈奴”。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com