五行与古人的宇宙观(阴阳不测之谓神)

“阴阳不测之谓神”[1]

——略论先秦的天神信仰与命运观

文丨吴飞

(孔子研究院、北京大学哲学系)

提要

学者们多认为,在先秦发生了宗教世界观向人文世界观的转变,特别体现在对神的理解上。笔者通过对古文字中“神”等字形的分析,并结合《尚书》《诗经》《左传》中的用例,指出,天神的基本特点是灵动变化、不可测度。《诗经》中表现出的对天神的抱怨并不表明不再相信神,而恰恰是因为天命的变化难测。由此而有了先秦诸子对命运的不同看法。墨家认为天是赏善罚恶的,荀子认为天行与道德完全无关,但大多数儒家和道家居于这两种态度之间,认为命运与道德有一定关系,但不是完全决定性的关系。正是这种命运观决定了当时的占卜文化。占卜由重龟到重蓍,是一种理性化的过程。卜筮的目的并非窥测不可变的神意,而是知几,即窥知事物的大致走向,即“知变化之道”,从而做出相应的应对和调整,因而为人之德性留下了相当大的空间。也正是这样的天神观和命运观,才使《周易》这本卜筮之书最终成为六经之首,并成为中国形而上学的最大思想资源。

关键词

天神、命运、卜筮、周易

一,神之宗教义与人文义

无论在古代文献的祭祀、卜筮传统中,还是与西方接触之后的宗教理念中,“神”都是一个核心概念。由于现代宗教学中的“神”又用来对译西方的Deus,Elohim,god,deity,spirit等词,我们常常并不反思“神”与这几个西方词之间含义的不同,而想当然地认为它们都是同等意义上的崇拜对象或超越性存在。

但《易传》中“神”字的丰富含义提供了一个机会,使学者注意这之间的差别,从而深入思考中国古代信仰中的“神”到底是什么,起到了什么作用。牟宗三先生发现:

“‘阴阳不测之谓神’是从气化之妙这个地方看,这个造化千变万化,没有人能测度。造化这个词等于creation,但这个造化不等于上帝创造那个创造,这个是造化。……中国人不从上帝的创造那个地方讲,而从这个造化之妙这个造化讲,从气化这个地方讲。”“这跟西方人了解的‘神’根本不同,西方人了解的神一定是personal God,不是通过function来了解,而是通过entity来了解,function跟entity是相对的两个词。”[2]

朱伯崑先生也意识到类似的差别,因而区分了“神”字的四种含义:

“一是指天神、鬼神、神灵,如观卦《彖》所说:‘圣人以神道设教’;《系辞》所说:‘天生神物,圣人则之’;《说卦》所说‘幽赞神明而生蓍’。二是指变化神速,如《系辞》所说:‘唯神也,故不疾而速,不行而至’。三是指思想上有深刻的领悟,如《系辞》所说:‘神而明之,存乎其人。’四是指事物的变化,神妙莫测。”[3]

因为这段话是解释“阴阳不测之谓神”时的阐发,故第四种没有再举例,而参证以《孙子兵法·虚实》“兵无常势,水无常形,能因变化而取胜者谓之神”和《荀子·天论》“列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨薄施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事而见其功,夫是之谓神”两处,以说明神之神妙莫测义。在这个分类中,后面三者都是与宗教性无关的人文性含义。后来,李顺连又将朱先生的第二和第四种合并,简化为三种含义:超自然的人格之神,阴阳不测的变化之神,思虑和微妙的精神之神,并认为在《易传》中,第一种含义已经非常少,主要是后两种。[4]阳淼做出了非常类似的分类,并认为,《易经》中的“神”虽然未必是人格神,但具有强烈的宗教特性,而《易传》中的“神”则神性更弱,德性更强,越来越接近于“圣”。[5]

翟奎凤梳理了先秦时期“神”的概念的三个含义,并将这三者当做三个发展阶段:一,作为崇拜对象的外在灵异之神;二,作为形上之道的变化妙道;三,作为心性精气的内在主体。[6]其中,从第一到第二个阶段的演变是最重要的,他认为《易传》中出现的人文性的神概念代表着一种革命性的变化,进而才又演变为与形相对的精神义。[7]

朱伯崑先生以降辨析“神”字的不同含义,特别是翟奎凤把这种不同含义看成历史发展的做法,与牟宗三先生强调中西对“神”的不同理解的做法,虽然相近,却不是一回事。在他们看来,似乎中文的“神”字与god等西方词的含义最初是相同的,都是宗教上的崇拜对象,后来才发展出其他的人文含义来,中国信仰的特点不在于所崇拜的“神”不同,而在于后起的这些人文性含义。这一思路遵循了长期以来中外学术界对古代中国思想的一种理解模式:宗教逐渐让位于人文思想。虽然大致上说来,春秋、战国时期确实是中国人文思想的全面形成时期,但它与所谓的中国上古宗教之间究竟是什么关系,恐怕还有重新思考的巨大空间,而对“神”的理解,就是一个非常重要的入手点。

前述几位先生的讨论略显简单,因为西方也有非常类似的现象,比如spirit(希腊文的πνεῦμα,拉丁文的spiritus)一词,就既有精灵、圣灵的宗教性含义,也有精神、气概的人文性含义,但这并不意味着其宗教义让位于人文义。而汉字中的“神”字在获得其人文义之后,此前的宗教义也并没有消失,岂能由此就认为宗教思想演变为了人文思想?其关键应还在于牟先生所说,即使作为宗教性的崇拜对象,“神”也有非常独特的地方,这一点才是决定了《易传》以降的那些人文性含义产生的根本原因,也是我们理解古代中国信仰结构的关键所在。正如哲学的系统思想推动西方宗教的系统化,一些人文思考正来自于中国古代信仰的基本特质,并塑造了其后的思考方向。

小篆“神”

二,“神”之字义

“神”之字义究竟为何,历来有不少争议。《说文》:“神,天神,引出万物者也,从示申。”段玉裁以为“从示申”不可解,而以“申”仅为声训,故改为“从示,申声”。但《说文》训“申”字又说:“神也。”段玉裁仍觉得不通,认为此“神”字应作“申”,“申,申也”与“巳,巳也”同例,皆为地支。徐锴却接受了以申训神之说:“申卽引也,天主降气,以感万物,故言引出万物。”《说文》训“虹”字时又说:“籒文虹从申,申,電也。”而于“電”字之訓,《说文》云:“阴阳激耀也,从雨从申。”按照《说文》的解释,“電”的下半部是个“申”字。可见,许慎的解释是一贯的:神字从示、申,申即神之本字,而電字从雨、申,或亦与申之本义相关。段玉裁的怀疑也是一贯的,他看不出申与神之间的字义关联,说申只是神字的声符,而对電字的从申,他对比雷字与電字,承认有意义上的相关,但还是坚持声训的解释,所以说:“靁、電者,一而二者也。从雨,从申,靁自其回屈言,電自其引申言,申亦声也。小徐本作雨申声。”

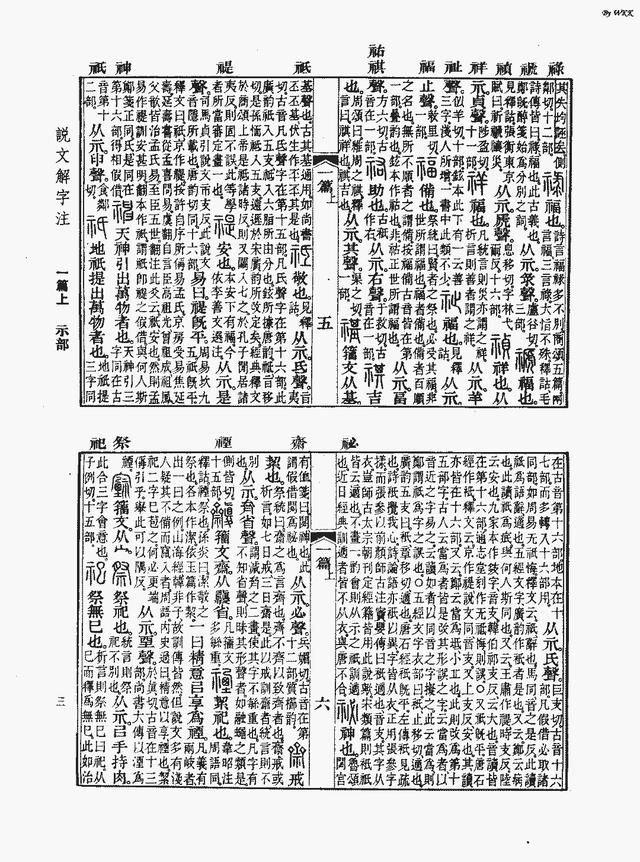

段玉裁《说文解字注》

随着金文和甲骨文的大量出土,对神字的讨论深入了很多,也复杂了很多。甲骨文和金文中均有作形的“申”字,且金文中的字确实有与带示补的字同义的用例,因而,以神训申之说,并非空穴来风。结合甲骨文与金文中的字形,再与靁字相参,许多学者认为,之字形就是从闪电取象的。清代以降,即有学者主张此为对天空中闪电形状的描画[8]。叶玉森先生提出,“申”字象电形为其本义,神则为引申义。[9]李孝定先生从其说,认为申字“象电耀屈折激射之形”,“小篆电字从雨从申,乃偏旁累增字”,“许君以‘神也’训申乃其引申谊,盖古人心目中自然界之一切现象均有神主之”。[10]姚孝遂先生说的最清楚:“‘神’的原始形体作,象闪电之形,是‘電’的本字。由于古代人们对于‘電’这种自然现象感到神秘,认为这是由‘神’所主宰,或者是‘神’的化身,因此,又用作‘神’,可以认为是引申义。”[11]申、電、神三字之间的关系,得到了非常充分的讨论。

不过,这一说法面临着两个困难。首先,甲骨文中的字多为地支义,迄今尚未发现用作闪电义或神灵义的实例;其次,经过更细致的年代分期,金文中用为神明义的字多出现在西周中期的青铜器上,而带示补的字却在西周前期已有。如果我们认为字来源于闪电义,因而用为神明,后又加上示补,成为字,就必须面对这两个困难。当然,完全有可能,这两个困难仅仅是因为我们发现的古文字还不够多。这一解释实为继承了许慎、徐锴的解释传统。

还有另外一种解释可能,即,字中的借用了地支用字,仅为声旁,并无实义。此即段玉裁的理解。

以上便是神字训诂的两种可能。我们虽然有了大量的甲骨文和金文材料,对此字的理解仍未脱离《说文》研究传统中的两种观点。

虽然尚无绝对确定的实物证据,笔者是倾向于前一种解释的,即“神”之本义取象于闪电,而闪电的最大特点便是瞬间显现,变幻莫测。若按照第二种解释,我们无法从字义推测古人对“神”的理解,但到了春秋战国时期,变幻莫测也已经成为“神”的一个基本特征。《中庸》:“视之而弗见,听之而弗闻”。《孟子》:“圣而不可知之之谓神。”《荀子》:“不见其事,而见其功,夫是之谓神。”《易传》中的“阴阳不测之谓神”,正是这一传统的又一表述。

此外,我们虽未见到“申”字直接用作闪电义的实例,但从“申”的字多有变幻、拉伸之义,如《说文》于“申”字又云:“体自申束”“凡申之属皆从申”。又训“伸”为“屈伸”,训“呻”为“吟”,而段注:“呻者吟之舒,吟者呻之急,浑言則不別也。”呻,就是拉长声音。“绅”为“大带”,是可以拉很长的带子。这个解释,也是大多数文字学者接受的解释。章太炎先生对此有非常精彩的进一步推测:

“《說文》:‘申,神也,自申束。從

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com