挖空心思给他子孙后代留下的遗言(千古名相的一封家书)

“诸葛大名垂宇宙”,对于诸葛丞相,千古以来倍受赞誉。他的《诫子书》篇幅虽短,但其中的名句“静以修身,俭以养德”、“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”也可谓脍炙人口。但令人叹息的是,恐怕连收信人——其子诸葛瞻都未能明白其良苦用心,而时至今日更是被人误解多多。例如这篇文章收教材后,常常听见有老师抱怨:《诫子书》似乎就是一串格言的汇编,无逻辑可言,如何向学生讲清呢?

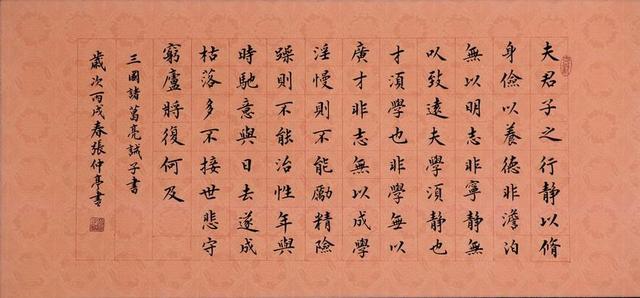

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”——诸葛亮《诫子书》

其实,从议论文的角度来看,本文结构严谨,内容环环相扣,之所以会产生这样的疑惑,关键在于对于论点把握的偏差。议论文的核心是论点,文章是围绕论点,一步步展开论证的。如果弄错了论点,自然会觉得结构混乱。本文的论点是什么?许多参考材料都解读为“静”。粗略一看,似乎有些道理,因为这样一篇八十余字的短文,“静”字出现了三次,不可谓不重要。但实际上,如果我们细读全文会发现,静只是手段,作者是告诫子弟要通过“静”这一途径达到“修身”的目的。而围绕“修身”,其实除了“静”这一手段,还有不少内容相互呼应。

那么文章是如何围绕“修身”一步步展开的呢?

首先,文章开门见山,一语点明中心观点。“静以修身,俭以养德”,“俭”为了“养德”,而正如《大学》中所言“欲修其身,先正其心”,养德自然要正心,所以养德的目的也是为了修身。因此,这一句话的核心就是“修身”,这也是全文的核心论点。接下来,作者又对这一论点进行了阐发。他以“明志”“致远”来具体诠释“修身”的含义,也就是说修身必须要明确志向并达到远大的目标。曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”这里的“明志”“致远”可以说是对曾子这段话的概述,换言之,作者也是把儒家的传统道德追求作为“君子之行”的最根本内涵。

为何只有“淡泊”才能“明志”呢?因为唯有内心恬淡,才能摒弃一切杂念,从而明确自己追求的真正目标是什么。《大学》中说:“身(心)有所忿懥,则不得其正,有所恐惧,则不得其正,有所好乐,则不得其正,有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。”简言之,就是当你被内心的情感所左右时,是无法做到不偏不倚,执守正道,更不能明确自己追求的目标了?同样,“宁静”就是摒弃杂念和干扰,专一于目标之上。而《大学》中言“故好而知恶,恶而知其美者,鲜矣”,人往往被自身的好恶所左右,因而才会党同伐异,只顾眼前利益,失去长远打算。唯有约束自我,以客观公平的态度来面对他人,才能真正“致远”。而“俭”本身,也有“俭约”之意,段玉裁《说文解字注》中将此字释为“俭,约也。约者、缠束也”。从俭本身来说,是不敢过于放纵奢侈,但亦可引申为约束自己。正如《大学》中所说“知止而后有定,定而后能静”,约束自我,摒弃杂念,原本就是相通的。“宁静”所指的是一种心态,与“俭”相应,又与“淡泊”相通,其目的还是为了“修身”。

接下来,下面的三句话恰好形成三个层次。第一层,正面阐述修身的途径离不开学习以及学习的重要意义及方向。第二层,从反面阐述了不学习的危害。第三层则呼应开头,从反面描写不能修身者的悲惨处境。

其中,前两个层次正反论证,其核心在于“学”。因为学是修身的最重要的手段,所以作者才会反复强调“才需学也,非学无以广才”。学习的核心同样是“静”,不过这里的“静”与上文有所区别,这里的“静”是指学习的方法。就是沉下心来,反复专研文本的精神。郑燮在《潍县署中寄舍弟墨第一书》中所说的“微言精义,愈探愈出,愈研愈入,愈往而不知其所穷”,就是对这一方法的具体论述。但他同样指出如果不能静下心来探究,那就会“眼中了了,心下匆匆,方寸无多,往来应接不暇”,最终一事无成。而这种状态,就是作者在反面论证中所说的“险躁”的体现。而作者在给其兄长的家书中称自己的儿子诸葛瞻“聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳”,说明他早已发现了自己的儿子有些早慧,因而显出轻薄浮躁的特点。因此才会如此反复强调,希望他有所警戒。可惜诸葛亮去世太早,诸葛瞻没能实践父亲的教诲。在危急关头,缺乏军事经验的他没有采纳部下据险力守的主张,而在平原与敌军决战。最终父子阵亡,蜀汉也随之而终。虽然是为国捐躯,但依然令人叹息。诸葛瑾的儿子诸葛恪,少年就以神童闻名,后吴主孙权临终委以托孤重任。但他刚愎自用,不听人言,不顾国力冒险北伐,遭遇失败后又委过于人,最终也是身死族灭。当年他的父亲见他聪明皆露于外,就悲伤地感到“此子必赤吾族”,可见险躁之害。

作者接着强调了学习的重要意义,所谓“非学无以广才”。才华再高,离开了学习,可能反面会导致反面的结果。孔子曰:“好知(智)不好学,其蔽也荡。”荡,朱熹释为“穷高极广而无所止”,正是不知所止,不能约束自我。而“淫慢”本身,就有恃才傲物,放纵自身的含义。西汉名臣霍光,执政数十年,政绩显赫,但去世后其家族却被全部诛灭,结局可谓悲惨。《汉书》中评价他“不学亡(无)术,暗于大理”,正因为不学习不能明辨是非,一味掩饰家人的过错,放纵家人的行为,最终使其家人在他死后竟然妄图篡夺皇位,因而才会遭遇这样的祸患。隋炀帝、金海陵王(废帝)都是才兼文武,有着雄图伟略的君王,在他们的治下国家也曾有过辉煌的历史。但他们放纵自身,不听下属之言,更不愿受任何约束,最终肆意妄为,结果都惨死在了政变之中,留下千古恶名。《金史·海陵纪》中这样的一段记载:“海陵智足以拒谏,言足以饰非……卒(最终)之戾气(残忍的心态)感召,身由恶终”,可谓是对这类“淫慢”之人最好的总结。

作者同样强调了学习要有方向,所谓“非志无以成学”。学习当有志向,明确学习的方向,否则就会走向其反面。司马光曾说,自己宁用无才无德的人,也不用有才无德的人,就是因为失去了志向,才德越高,祸害越大。如何明志?当然需要淡泊宁静,若不能,只会一味淫慢险躁,只会对自己极度自信,从而迷失自我,最终走向毁灭。上文所阐述的种种悲剧,正说明了这一点。

最后一层,其实所强调的是“志”。“年与时驰”强调的是时间的流逝,而“意与日去”强调的是意志的丧失。此处的“穷庐”,并不能简单地理解为“陋室”,亦可以理解为志向消沉,无所作为的窘境。失去志向者,或终身一事无成,也可能陷入绝境,但还是会对自己曾经的作为感到追悔莫及。唯有明确正确的志向,也才能达到自己渴望的远大目标。由此可见,作者在开头提出的明志致远,对于一个人来说是何等的重要。早有历史学家指出,隋炀帝、海陵王,他们要消除官僚地域差异,完成国家统一,是符合历史潮流的。但为什么他们会走向历史的反面,其原因就在于他们的执行力出现了偏差,也就是他们没有做到“静”,自然不能“定”,最终也就一无所得。在这里,作者的寥寥数语是有着深刻警示作用的。

综上所述,我们可以发现,这篇《诫子书》开头明确了全文的论点——君子作为的核心在于修身,而修身需要明志致远。接下来,作者从正反两方面阐释了如何修身,需要做到什么,需要防止什么。而这两方面的内容是相互呼应,互为表面的。最后,作者强调不能修身的最终遭遇,是要让一生的志向付诸东流,发人深省,也呼应了开头。静作为修身的重要手段,在文中反复提及,但开头作为总领提出,后面一强调自身修养,一提出学习方法,含义还是有所区别的,但其做法却是相通的,因此也形成了一个互相呼应的整体。并且,文中还反复强调了“志”的重要性,同样也是贯彻了不同层次,成为了修身的一个关键内容。可见,全文的结构严谨,并且环环相扣,互相呼应,也唯有理解了其结构,才能真正了解本文。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com