八王之乱中华上下五千年(八王之乱在前五胡乱华在后)

#创作挑战赛#

上周看到一篇文章,开头对欧洲如今的白左政策大肆批判,我认为没问题。可是后来看着看着就觉得有点偏颇了,对中国历史上的博爱思想也批判了起来,认为不可能与外族和谐相处,后世帝王的博爱思想是圣母心泛滥,这就偏颇了。

别的不说,就说唐太宗吧,唐太宗的思想是“王者视四海如一家,封域之内,皆朕赤子。”唐朝开放、包容、自信,兼容并蓄,美美与共,所以汉族和异族一同缔造了大唐盛世。

有的人就说了,唐朝的灭亡与异族有关。有什么关系?真正危害唐朝的不仅仅是藩镇,更是禁军。

吕思勉说,致唐朝死命的,实在还不是藩镇之兵,而倒是所谓的“禁军。”

抱歉,最近一直在看吕思勉的书,研究历史的,不读陈寅恪和吕思勉,就称不上历史人。

唐朝灭亡时,朱温先反唐,再杀唐朝两代帝王,自立为帝,而所谓的外族就是沙陀三王朝。突厥别部沙陀人推翻了后梁,建立了后唐,依旧尊唐朝,用唐朝年号。真正的反贼是朱温还是李克用?答案显而易见的。

文章中把如今欧洲的白左叫垃圾思想,我觉得太过了,不至于。

欧洲人很聪明,所以几百年一直走在世界前列,这倒不是我崇洋媚外,只是我不是民族主义者。

我倒是认为,欧洲人一直在同化异族。以前,欧洲人是出去同化,叫殖民,在殖民地推行语言、文字教育和建筑风格同化,现在是欧洲人把外族放进去同化。

文明的两大重要因素不就是文字和语言吗?外族去了欧洲,难道不用说这个国家的语言,不使用这个国家的文字吗?拿法国来讲,人们最喜欢调侃的就是法国被黑人占领了,但实际真是如此呢?黑人去了法国,用的法文,说的法语,接受法国白人统治,除了肤色不同,我实在看不出他们哪点不是法国人了。以前法国去西非推行同化教育,现在非洲人去法国主动同化,融入法国。

说句不好听的,思想先进的人天天想的是如何去火星,你还在纠结地球上的肤色问题?

虽然我不是民族主义者,但我认为民族主义者没错,他们是爱国者,但极端的民族主义者就危险了,历史上极端的民族主义引发的战争还少吗?法西斯不就是极端民族主义吗?

白左思想中的环保问题本身是值得借鉴的,地球只有一个,难道不应该共同拥护吗?我觉得他们错在不该全世界宣扬和双标,自身做不到,还满世界的教育别人。就像这次世界杯,欧洲人当起导师教育人家卡塔尔一样,只顾着宣扬他们的思想,一点都不尊重人家阿拉伯世界,这才是让人恶心的地方。

放在全世界而言,这哪里是他们宣扬的那样尊重少数群体了?明明是不尊重世界上的少数人群体。

批判欧洲的白左思想也没错,但把人家叫作垃圾思想,我认为是过了,只要不是极端,都值得肯定。

他们引用的例子便是历史上少数帝王圣母心泛滥,引外族入内,最终导致了魏晋南北朝几百年乱世。

八王之乱在前,五胡乱华在后然而,是不是弄错了一个逻辑,知道八王之乱吗?八王之乱在前,五胡乱华在后。

吕思勉说,西晋的乱有两大极端,第一是晋武帝实行的封建制,这里的封建指的是分封制。第二是当时散布塞内外的民族太多。前者是八王之乱的原因,后者是五胡之乱的原因。

所以,逻辑不要搞错了,五胡之乱在于八王之乱,八王之乱在于分封制。

- 西晋分封制

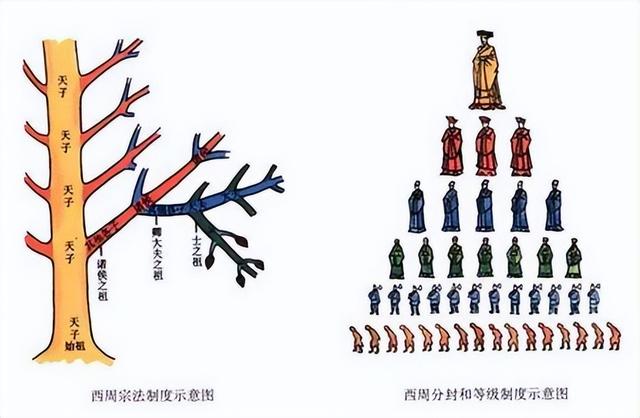

分封制是什么时候的?是周朝时期实行的,而晋武帝再次实行分封制,就是倒行逆施,开历史倒车。

分封制很好理解,就是天子分封宗室和功臣,晋武帝分封的只有宗室,还没有功臣,就已经引起了大乱。因为西晋统治者要吸取曹魏灭亡的教训,曹魏时期对宗室很凉薄,基本上把同姓诸王当作囚徒。所以,司马氏倾覆曹魏政权,轻而易举。晋武帝有鉴于此,所以大封宗室,分封的诸侯王们又有自己的军队和奴隶,相当于是分封制在历史上的第二次复兴了,第一次是秦亡后项羽大封诸侯王。

诸侯王们要是尊晋室皇帝为共主,那也罢了。要是西晋中央陷入了争权夺利中,具体来说,就是当时的外戚杨氏和皇后贾南风之间的夺权,那地方上的诸侯王就要一拥而上了,不为天子之位,只为晋朝江山稳固倒好。可人心是最难测的,司马伦做了第一个吃螃蟹的人,他废了晋惠帝,这就是礼崩乐坏了,于是,洪水冲破了闸门,再也控制不住了。

八王之乱最终酿成了诸侯们的大乱斗,由内斗引发了外患,匈奴人第一个崛起,并灭了西晋,西晋成为历史上继西周之后的第二个被外族所灭的王朝,也是秦朝统一后第一个被外族所灭的王朝。

- 散布塞内外的民族太多

现在就来说说这第二个极端吧。

因为散布塞内外的民族太多,所以就把西晋之乱怪罪在外族身上,真的是这样吗?

西汉有个郭钦,西晋时有个江统,江统写了“徙戎论”,他们这一类人的思想叫做“徙戎之论”,意思是说把外族迁徙至塞外。

这样真能一劳永逸解决外患吗?并不是。徙戎之论主张把戎狄置诸塞外,自以为安,其实是最危险的。

因为真把外族徙居塞外,中原王朝管辖所不及,外族为强还是为弱,没有人知道,相当于中原王朝与外族隔绝了。这种部落里,要是出一个英雄,“并兼”“胁服”,便成了一个强大的部族,要为边患了,历代北族的起源,皆是如此。例子便是辽、金、元、清的事迹,成吉思汗就是这种部族中的最有力证明。

中原王朝在发展,可是,外族发展成什么样了,没人知道,这就跟清朝时期的闭关锁国一样,唯一不同的是,此时的外患不是北族,而是西方世界了。

所以,徙戎之论,不过是姑息养外患之策。

吕思勉说,要把外族迁徙在塞内,与汉族杂居,去抚绥它,驾驭它,慢慢同化它。然而,这并不容易,前提是政治清明,兵力强盛,正面例子就是汉朝征服匈奴,唐朝征服突厥。反面例子就是西晋八王之乱和五胡之乱。

西晋既毫无抚绥制驭之策,自身又有八王之乱,授之以隙,就酿成了五胡之乱。

很多人把西晋灭亡怪西汉和东汉的对外族之策,这就太说不过去了。此一时彼一时,这追根溯源未免太长了,就显得过于滑稽。汉武帝是武力征服外族的代表,可打了一辈子,也没有消灭匈奴。汉元帝时,西域都护甘延寿、副都护陈汤远征康居,杀了郅支单于,这时,汉朝的最大外化匈奴才被征服,但并没有灭亡。

后来,匈奴再次分裂为南匈奴和北匈奴,南匈奴降汉,北匈奴远走,降汉的被安置在河套地区,东汉末年,各民族更是纷纷涌入中原。

然而,就因此怪罪西汉和东汉的“圣母”政策,那毫无道理。东汉末年,曹操也几次征伐外族,魏蜀吴三国时期都没乱起来,怎么到了西晋就乱了。

这说明根源就不在于对异族之策,而在于西晋统治者的封建制,这才是走历史退路,把几百年前的东西拿来,不是倒行逆施是什么?

这就是吕思勉所说的西晋之乱的第一极端,由封建制引发的八王之乱。

- 八王之乱

我们有必要来看一下八王之乱。

晋武帝大封宗室,一口气狂封了27个同姓王,到他逝世时,共有57个同姓王。这就是最大的隐患,天子有威望还好,天子没威望,这57个同姓王都要起来争夺皇位了。

很可惜,晋武帝一死,晋朝的第二代皇帝就不怎么样,就是晋惠帝司马衷。但司马衷真是傻子皇帝吗?并非如此,他之所以被称为傻子,就是说了一句错话,何不食肉糜?这难道不是脑筋没转过弯来?一时抽风。放到现在,谁没说过一句错话。

后来在荡阴之战时,嵇绍以身护卫司马衷,被杀,血染帝衣,身边人要替他洗去,司马衷说“嵇侍中血,勿浣也。”可见,他并不傻。

要说是谁把晋惠帝的名声弄坏的,就是齐王,齐王是晋武帝的同母弟司马攸。在司马衷还是太子时,司马攸的党羽就要晋武帝废太子,立齐王。可晋武帝始终没有废太子,齐王外出就藩。

这看作是宗室之间的斗争。

在晋武帝时期与宗室相斗的另一股力量是外戚,指的是两个杨太后和其父杨骏。

后来,司马衷即位,就是历史上的晋惠帝。晋惠帝开始重用的是外戚杨氏,但引来了皇后贾南风的不满,贾南风是贾充的女儿,贾充是司马氏死党,而贾南风又善妒。

两个外戚之间斗得不可开交。

贾南风开始引宗室加入,实际上,八王之乱的起源就在于贾南风。想想就是可笑,一个女人,竟然引发了十几年的宗室大乱斗。

-01-

八王之乱的第一阶段是贾南风引宗室。

公元291年,贾后和楚王司马玮、东安公司马繇合谋,诬告杨骏谋反,杀了杨骏,废杨太后,以汝南王司马亮为太宰,和太保卫瓘共同听政。

汝南王和卫瓘要免掉楚王的兵权。贾后和楚王联合起来杀了汝南王,贾后再把汝南王杀掉,并杀了杨太后,废黜了太子司马遹,彻底搞乱了朝政。

这时,就引起了宗室不满,第一个出头的赵王司马伦。

-02-

司马伦参与进来,这看作是八王之乱的第二阶段。

司马伦起兵,杀了贾后。如果就此打住,那八王之乱可能就不会发生,然而,出现了第一个吃螃蟹的人,就是司马伦。

他杀贾后没错,可他错在废了晋惠帝。这就是礼崩乐坏了,如同春秋时期的郑庄公射了周天子一箭,开了大乱的坏头。

公元301年,司马伦废晋惠帝自立。

-03-

八王之乱进入了第三阶段,史上最混乱的大乱斗开始了。

因为司马伦废晋惠帝自立,齐王司马冏、成都王司马颖、河间王司马颙同时起兵讨伐司马伦。

司马伦被左卫将军王舆杀掉,迎晋惠帝复位,成都王和河间王回到了各自的方镇,齐王进入洛阳。

河间王忌惮齐王,于是让长沙王司马乂攻杀了齐王,河间王和成都王又合兵攻打长沙王,没打下来。

公元304年,东海王司马越勾结禁军,杀了长沙王司马乂。

成都王司马颖入洛阳,后又返回邺城,留部将石超守洛阳,东海王司马越攻打石超,石超逃奔到邺城。

东海王司马越挟持晋惠帝,号召四方,以攻成都王。

成都王遣石超拒战,大败晋惠帝于荡阴,晋惠帝被成都王虏去了邺城,东海王则逃回了本国。

幽州都督王浚和并州刺史东嬴公司马腾起兵讨伐成都王,成都王大败。挟持晋惠帝奔逃洛阳,当时,洛阳已经被张方占据,于是,张方再挟持晋惠帝和成都王去了长安。

-04-

八王之乱进入了第四阶段。

公元305年,东海王司马越再合幽、并二州的兵力,西迎惠帝。

河间王司马颙派成都王司马颖到洛阳据敌,吃了败仗。河间王把事情都推在了张方的身上,杀了张方,想与东海王议和。

东海王不接受议和,直接入关,再次挟持晋惠帝到洛阳。河间王逃到了太白山,被南阳王司马模杀了,成都王司马颖逃到新野,被范阳王杀了。

而在这次内乱中最可怜的晋惠帝被迎到洛阳之后,东海王司马越杀了惠帝,立了司马炽,就是晋怀帝,八王之乱至此结束。

从公元291年-306年,长达15年,前所未有,闻所未闻,这是中国历史上最大的一次皇室内乱。

由此,引发了五胡之乱。

而如果因果颠倒,逻辑混乱,那就大错特错了,

八王之乱,五胡之乱在后。

这也就是吕思勉所说的晋初既无抚绥制驭的政策,又有八王之乱,授之一隙,所以,酿成了五胡之乱。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com