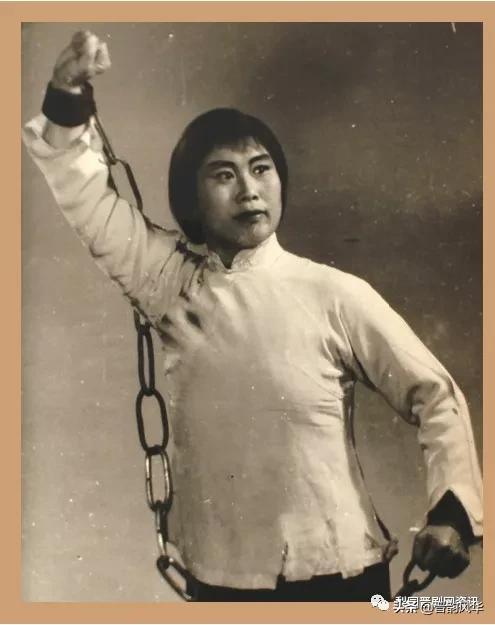

晋剧表演艺术家王万梅老师(凌寒梅花志不渝)

凌寒梅花志不渝

——写在王万梅从艺六十载之际

夏 琳

王万梅是著名晋剧表演艺术家,素有“小程玉英”之美誉。在从艺的60 余年间,她继承和发展了程派唱腔,形成了博采众长、刚柔相济、声情并茂的表演风格,成为晋剧青衣行当的代表人物。冰冻三尺,非一日之寒,王万梅60 年来走过了一条艰辛而又无怨无悔的艺术之路。

一、艺术道路

(一)女承父愿

1944 年3 月16 日,王万梅出生在山西清徐东木庄的一户农家。兄弟姊妹7 人,王万梅排行第二。父亲王宝鉴十分喜爱中路梆子,是一名忠实的“票友”。他能拉善唱,每逢农闲和节假日,总要和当地的众票友聚在一起唱戏。在父亲眼中,能唱戏是普通人最羡慕的职业,他想让孩子们如果有机会便走从艺谋生的道路。

王万梅天生一副好嗓子,刚学会说话父亲就教她学唱腔、哼过门,带她出入“闹票”场所。刚开始王万梅不敢唱,父亲就一板一眼地教她唱。刚上小学的王万梅还不懂得谋生的艰难,更没想过要当演员,而天资聪慧、嗓音清脆的她,却是个唱戏的好苗子,每到放假,父亲就带上粮票和钱,把她送到石沟村票友王万喜家学唱戏。在她的记忆中,与父亲第一次同台合作的剧目是《二度梅》,父亲饰演小生梅良玉,她饰演陈杏元。之后,每到农闲时候,她便和村里票友们合伙成班,四村串唱。

在父亲的鼓励和民间艺人的熏陶下,家乡的“闹票”场所成为她汲取艺术营养的源泉。王万梅的童年,是在奔波于学校和“闹票”场所中度过的,不到12岁的她就已经能演唱《打金枝》《祭江》《祭桩》《算粮》《采桑》等剧目中的青衣唱段,在当地小有名气。

(二)人生转折

1957 年,王万梅小学毕业,正赶上晋中晋剧团在王万梅的家乡演出并招收随团学员,父亲便拉上她前去报考,已能演唱10 多本戏的王万梅并不胆怯,在考官许吉喜、严翠红和许石青面前表演了《打金枝》和《算粮》两段唱腔,稚嫩可亲的表演和韵味十足的演唱,让3 位考官非常喜欢。不久王万梅就接到剧团的通知,年仅13岁的万梅放弃了学业,来到名家众多、改变她一生命运的山西省晋中晋剧团。

3 个月的考察,王万梅谨遵师傅、师兄、师姐们的教导,不敢松懈一时,在苦练基本功的同时,也不放过任何观摩老师们演出的机会,在师傅们给别人排戏的时候,她总是站在一旁用心观看,私下里不断揣摩、模仿。考察期结束,许团长将王万梅交给了老艺人王永年。在王师傅的严格要求和精心教导下,王万梅将唱腔板眼的问题彻底弄清楚,并排演了《二进宫》中“三对面”唱段,一招一式、一唱一念、程式规范有了长足的进步。

1959 年晋中地区举行青年演员调演,王万梅以学员的身份参赛,她演的《二进宫》受到专家、老演员的称赞,获得优秀学员奖。艺术上初露头角的王万梅,开始渐渐被更多的观众所认识,出于对人才的培养的目的,晋中地区文化局的领导向晋中晋剧团程玉英老师推荐,收王万梅为贴身徒弟。1960 年,在地区文化局举办了隆重的拜师仪式,16 岁的王万梅激动万分,从心里暗暗发誓,一定好好学戏。从此,王万梅开始了真正的从艺之路。

(三)初出茅庐

王万梅成为程玉英的嫡传弟子,与程玉英生活在一起,形影不离。当时程玉英已是蜚声剧坛的艺术家,正值中年,每天演出任务繁重,即便如此,她总是牺牲休息时间给王万梅吊嗓练功。在每次演出前,总要给王万梅说明剧目的表演技巧和唱腔,让她在台下仔细观看演出,演完后,让她说说自己的理解和体会。王万梅十分珍惜与老师的每一次交流,老师的鼓励成为她前进的动力,每当遇到困难时,她总会想起程老师的那句话:“别着急嘛,只要肯下功夫,一定能学好哩!”

王万梅跟程玉英学的第一个折子戏是《火焰驹》中的“园会”,万梅扮演黄桂英。为了排练这出戏,师徒俩起早贪黑,利用演出的空闲排练。临到演出时,程玉英亲自给徒弟化妆穿衣,出场前叮嘱王万梅做到“目中无人,心中有戏”。老师的话语为王万梅增添了信心,观众连续不断的掌声肯定了王万梅“程派”韵味的表演。王万梅的《园会》列入出省演出剧目之一,这对她来说是莫大的激励和鞭策。

20 世纪60 年代初,王万梅跟随程玉英到东北各省巡回演出时,通过观摩京剧、评剧、芭蕾舞剧,不断丰富了自己的艺术积累。演出结束后,程玉英便把自己磨炼了30 年的晋剧名段《三娘教子》传授给王万梅。老师倾囊相授,王万梅更加用心地学习,反复地斟酌,模仿老师在唱腔和表演上的一招一式。1963年,19 岁的王万梅首次登台表演《三娘教子》,惟妙惟肖的表演赢得观众的喜爱,“小程玉英”的美誉不胫而走。王万梅先后从老师那里学会了《秦香莲》《火焰驹》《女忠孝》《陈三两爬堂》、全本《双官诰》等传统剧目。

(四)独挑大梁

1974年《杜鹃山》中饰柯湘

20世纪70年代前后,王万梅先后饰演了《龙江颂》里的江水英、《杜鹃山》里的柯湘和《海港》里的方海珍等重要角色。这些角色,王万梅过去从未接触过,为了演好这些不同的英雄人物形象,她废寝忘食,研读剧本,虚心向歌剧、话剧、京剧演员请教,向样板戏导演求教。为了能把传统艺术形式同现代戏协调起来,她还学习了“斯坦尼斯拉夫斯基”表演体系,揣摩人物的内心,捕捉人物的灵魂。通过演出这些现代戏,使王万梅受到了很好的锻炼,拓宽了她的表演领域,为她后来在传统戏里扮演不同年龄、不同风格的妇女形象,奠定了良好的基础。

20 世纪80 年代,已过而立之年的王万梅在传承程派艺术的同时,渐渐意识到只拘泥于程式化的模仿,艺术将难以突破和发展。她开始在原有艺术的基础上,尝试突破、创新和发展程派艺术。1980 年,剧团赴京汇报演出,程玉英推荐王万梅扮演《下河东》中的罗氏,从唱腔到表演,师徒俩再次锤炼加工,演出引起了观众大街小巷的谈论称赞。1982 年,王万梅以剧目《教子》夺得山西省一级优秀演员奖,而《教子》也成为她演绎的代表唱段。随着艺术实践的增多、业务水平的不断提高,王万梅逐渐成为剧团的骨干演员之一。1983 年,她参加了文化部举办的第四届戏曲演员讲习会,讲习会上各剧种表演艺术家、戏曲理论家的精彩的示范和深入浅出的讲授,使王万梅开阔了眼界,深受启发,原本在舞台实践中的内心体验逐渐上升到理论的高度,对角色的理解体会能力得到了提升。1984年,在山西省举办的振兴晋剧四省调演中,王万梅演出自己创新的《教子》,受到广大观众和四省著名表演艺术家的高度赞扬。在众多荣誉面前,王万梅始终保持着冷静的头脑,向更高的目标不断攀登。1988 年,时年44 岁的王万梅跟随晋中晋剧团进京参加第6 届中国戏曲梅花奖评比,参选的《教子》和《芦花》两个剧目,技压群芳,得到行家们一致好评,一举夺得本届“梅花奖”桂冠。这是王万梅30 年来刻苦努力,对晋剧事业执着追求的最高褒奖。

(五)培育新人

20 世纪90 年代初,王万梅将工作的重心调整到培养年轻人身上。她最大的心愿就是专心研究程派艺术,并把自己丰富的舞台经验毫无保留地倾心传授给下一代。她先后收了乔月香、崔晓红、张淑萍 、翟文花、闫巧丽等14 人为徒,言传身教,呕心沥血,为培养更多的晋剧接班人尽心竭力。功夫不负有心人,令王万梅欣慰的是,程派第三代、第四代弟子现已成为各个演出团体的中坚力量。

退休的王万梅虽已离开驰骋多年的舞台,但从未停止关心晋剧人才的培养。对待戏迷票友,她也是有问必答,亲自传授,从不让一人失望,她把自己的艺术之根,深深地扎在了广大观众之中。

王万梅是著名晋剧表演艺术家,素有“小程玉英”之美誉。在从艺的60 余年间,她继承和发展了程派唱腔,形成了博采众长、刚柔相济、声情并茂的表演风格,成为晋剧青衣行当的代表人物。冰冻三尺,非一日之寒,王万梅60 年来走过了一条艰辛而又无怨无悔的艺术之路。

二、表演风格

(一)收放自如的“嗨嗨腔”

20 世纪40 年代,在山西晋中一带就流传着这样的谚语“宁可跑丢了鞋,不能误了程玉英的嗨嗨咳”。程玉英独创的“十三嗨”是程派唱腔艺术的精华所在,王万梅从小就展现了惊人的艺术模仿能力,在继承“嗨嗨腔”精髓的同时,她根据自己的嗓音条件,把原来多用喉部的发音位置提前,发挥舌尖的配合作用,使得铿锵有力的唱腔更加抒情婉转,轻巧灵活。在《教子》“小奴才讲话太性傲”这段唱腔中,王万梅把“嗨嗨腔”运用得自然、合理、得当、悦耳,不是为了表现而滥用。这段唱腔中,她充分利用晋剧多种板式的变化,对每一句唱腔都做了精心的设计。这段唱中“嗨嗨腔”的运用表现了三娘无可名状的内心痛苦无处倾诉,被英哥一而再、再而三地激怒,唱腔多转快变,轻重缓急处理得当。唱段开头两句,“小奴才讲话太性傲,如同滚油把心浇。”运用“嗨嗨”短拖腔,高亢洪亮。当唱到“怒火高烧,把机头打掉”时,音乐转入散板,将整个唱段的情绪引向高潮,而此时三娘不得不压制自己的内心感情,“从今后,母子两开销,娃娃家,过不成了”一句吟唱,把王春娥极度悲伤的内心淋漓尽致地宣泄出来,此段“嗨嗨腔”的使用为下面唱段情感的表达做了铺垫。

在“老薛保跪机房苦苦相劝”唱段中,王万梅大量运用了“嗨嗨”长拖腔,在唱到“娘”“家”(第20 小节)、“男”三字时,她依字行腔,将“嗨嗨腔”唱得自然妥帖,曲折低回,抑扬之间表达了王春娥本不想说,此时却已不得不说的复杂心情。王万梅的“嗨嗨腔”,以不间断的“嗨嗨”填充拖腔的空隙,使唱腔的节奏更加强烈与鲜明,而且这种唱腔必须根据具体的故事情节,以及人物在当时唱词需要的情况下所酝酿的感情,将其恰到好处地加以运用。在其完美音色和完美身段的衬托下,她的“嗨嗨腔”时而铿锵有力,时而柔美缠绵,因此,她的表演总能给人以情真意切、身临其境的感觉。

(二)情感丰富的人物形象

在60 年的艺术生涯中,王万梅塑造了众多栩栩如生的人物形象,如《教子》中的王春娥、《芦花》中的李氏、《女忠孝》中的柳迎春、《下河东》中的罗氏等。王万梅不断地借鉴现代戏、话剧等舞台艺术,将程式化的表演转变为个性化的艺术形象,准确把握剧中人物的内心世界,引导观众进入剧情,产生共鸣。在《教子》“为抚养小孤儿起早睡晚”唱段中,原来的表演与唱词有些不符,王万梅认为戏曲舞台应结合现实生活,倡导一种积极向上的正能量,与师傅商量后,她将主人公三娘的形象定位成一位善良、勤劳、有爱心的母亲形象,尽管生活艰难,但仍不卑不亢,每日劳作织布,潜心教子,对生活充满希望和信心。在表演方面,王万梅将沉重的脚步改为轻盈的步法,将愁容满面改为乐观自信,配以干脆利落动作,恰如其分地展现了一位淳朴母亲的崭新形象,与之前悲悲戚戚的寡妇形象形成了鲜明对比,更能突出三娘坚强乐观的生活态度。

同样是继母形象,王万梅对李氏的刻画与三娘截然不同。她在与张鸣琴合演的《芦花》中,把给前房儿子的棉衣里絮芦花的继母形象表现得十分得体,将李氏由虐待继子到被继子感动的思想变化拿捏得准确到位,两个剧目表现了王万梅深厚的舞台功底。“ 唱曲之法,不但声之宜讲,而得曲之情为尤重。”在表演中,王万梅不仅注重运用“嗨嗨腔”塑造人物个性,对【垛板】唱腔的处理也十分得体自然,体现了人物的内心情感,使形象更加丰满。

(三)博采众长的唱腔表演

不同流派的声腔特点与用嗓方法各不相同,不同演员的自身条件也不尽相同,这就需要演员充分发挥自己身段条件和嗓音天赋的潜能,学习融合其他派别的优点,推陈出新、不拘一格地创造新的音色,形成自己独特的演唱风格。

王万梅在改革中,以前辈表演艺术家广采博集之榜样,根据表现人物的需要,注意了多方面地吸收晋剧各种艺术流派的优长。她在婉转多变、慷慨激昂的程派唱腔中,大胆地融会了晋剧牛(桂英)派的字正腔圆、花(艳君)派的悠扬豪迈、筱(桂香)派的质朴深沉等优点,又不失程派一泻千里的“嗨嗨腔”神貌,使晋剧青衣唱腔更加婉转柔美。

王万梅从不排斥任何新艺术形式,只要能有助于青衣声腔演唱的新方法、新技巧,她总是有所选择地进行尝试。她对自己的表演艺术精益求精,并根据自身的嗓音条件、身形特点,有选择地博采众长,融会贯通,发展创造,形成了吐字纯正、发音坚实、柔美委婉、声情并茂的唱腔表演艺术风格,增强了程派唱腔的艺术魅力,拓展了晋剧青衣的表演空间。

结语

在戏曲界,人技皆优的表演艺术家不少,但几十年如一日,在任何环境下始终坚持初衷,以精湛的技艺、真诚的态度博得观众认可的并不是太多,王万梅在台下的人品、台上的艺品是众口皆碑的。在商业化影响遍及艺术领域的今天,视艺术如生命的王万梅多次拒绝任何商业性质的演出,她是一位在艺术质量上讲规格、在艺术创造上讲风格、在艺术活动上讲品格的表演艺术家。

王万梅得益于父亲的启蒙,更受益于恩师的教诲,在众人的帮衬和自己的勤奋努力下,成就了她今天的成绩。这是她“不改初心,永不言弃”的必然结果,这种不断超越自我的精神是年轻一代学习的榜样,她的艺术风格将对晋剧青衣唱腔的发展产生深刻的影响。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com