太多的抽象而非具体(在物与我之间的抽象)

陈磊 作品

在物与我之间的抽象

王令

中国人所谓“物我两忘”,只是在道家哲学中才能说得通,而且这样的状态,也只是个人修为的理想境界,非常人所能达到的。现实中的个人也只是朝着这样的境界去修为,最终,这样的状态还是在彼岸。中国历来传统即是儒释道相互影响,彼此并未那么泾渭分明。唐中后期,如韩愈排佛,坚持儒学正统,但佛教思想一直在中国影响着。明代憨山禅师讲到物、我之时,说到即使想到物、我了,即是有了分别心,那么物我两忘就不可能。中国古代思想的正统是儒家哲学,讲的是入世,即使是释道在中国思想中占有着地位,必然也沾染着儒家思想的气息。其实,在出世与入世、物与我之间,应该说有一条中间道路。

陈磊 作品

西方抽象艺术这个概念,只是在20世纪才开始得以成立。一般我们将抽象艺术分为热抽象与冷抽象。热抽象即是像康定斯基、抽象表现主义之类的艺术家,画面中是恣肆的笔触,颇具心理的色彩。在热抽象的范畴之下,抽象与表现同属一家,只是表现风格上稍微不同,一为抽象,一为具象。因为它们都在注重表现自我,“自我”之外的物、自然,仿佛只是他的道具,虽然这其中不乏介入社会、批判社会的作品。在注重自我这一点上,二者是相同的,现代主义的兴起,也即是个人主义的兴起,康德的艺术家天才观念在现代主义凸显出来,“我”抬头了。我们可以将热抽象归属于表现自我一类,注重“我”,而且常常与非理性主义思潮挂上钩。

陈磊 作品

冷抽象呢?那种几何抽象,很严谨的面孔、很正经,因为它有理性、逻辑撑腰,西方几何抽象其实也可以说成是启蒙运动以来的理性主义在艺术这一领域(尤其是现代主义)的符号表达。但,现代主义时期,同样也有对启蒙理性的反思,这样的反思早在尼采那里就已经透露出来,尼采有一本著作就是“人性,太人性了”。自康德以来,人性即是理性。到20世纪理性变成了工具理性,工具理性变成了对人的宰制。

陈磊 作品

无论是热抽象还是冷抽象(几何抽象),西方的抽象代表着对于自然(世界)的两种态度。热抽象注重自我,冷抽象注重物(世界)一面。虽然热抽象表达着对于自然、世界的观点,但还是更为注重表现及自我,它更多地属于表现的范畴,其目的不是去再现自然、世界。而冷抽象,我们可以说它是对于自然、世界的再现,虽然不是再现的具体的形象,但它再现的是自然、世界的逻辑结构。西方抽象始终在物与我这两个极端上。

陈磊 作品

其实,西方抽象一直没怎么注重物与我“之间”的关系。我与物始终是处于一种关系中。只是这种关系要做一种改变,我们要将物不再看作物,而是看作“你”。这种我与你的关系,即是不再将“你”看成是物化的对象,具有工具理性、目的性的物。马丁布伯所谓的“我与你”的关系,也可以投射到物、自然上,这样的物、我就不再那么泾渭分明,而是物、自然就是那个“你”。

陈磊 作品

所以,抽象也就要跳脱出现代主义的藩篱,不再要么执于我,要么执于物,而应该像马丁布伯所说是一种“我与你”的关系。那么,抽象在中国艺术的语境中应该成为什么样的抽象呢?这几位艺术家的艺术实践或许是抽象的另外一种走法。他们的这些走法当然吸取了中国传统艺术的因子,也借鉴了西方艺术的一些因子。所以,艺术也就无所谓是“谁”的艺术,撇去了意识形态、民族主义,而成为人的艺术。

陈磊 作品

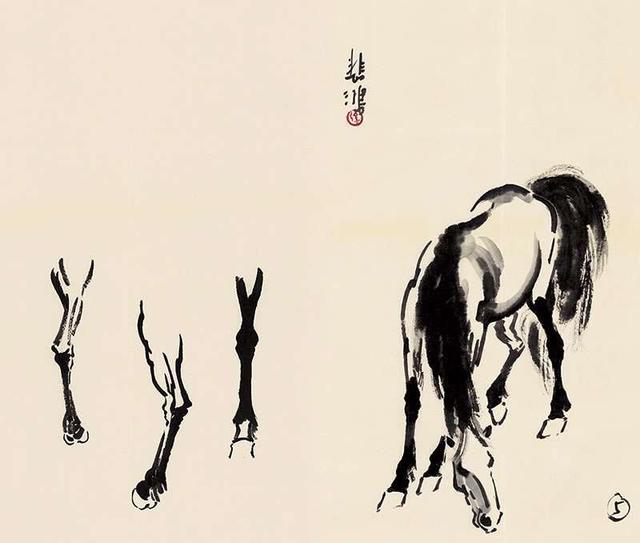

陈磊的一些作品看似是具有表现主义的风格,他将山石画得怪古嶙峋,实际上,在这表面的风格之下,他采取了古人对待自然山水的方式,即是融入自然,试图发现自己所面对的对象具有何种气质,也就是说,这种融入并非指不在庙堂,便泛游江湖那种古代文人将山水仅仅看成是消遣、赏玩的对象,一种可有可无,随手拿来的对象,那种始终将自然看成物。

陈磊,职业艺术家,1981年生于河北省承德市木兰围场,2008年毕业于西安美院油画专业,毕业创作《谢幕》获奖并留校,师承于杨国杰、张惠民等教授。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com