巢湖黄麓镇上杨村简介(巢湖市黄鹿镇洪家疃的历史)

作者:夏清龙

对于洪家疃村名的演变,现在公认的过程是从“徐家坝”到“清水塘洪”,再到“洪家疃”。洪家疃之名到底始于何时,可能与我们想象差别很大。

洪姓自徽迁巢发生在元末明初,但他们最初并不居住在现在洪家疃的位置,而在村东清水塘(陷冲西侧)西南的高坡上,现在那里的地里还有很多碎瓦片。当时就那么几户人家,可能就没有名字,或者叫“清水塘洪”村。

清初庄姓因某种原因,短时间内集体搬出,留下闲置的房屋和大片耕地,洪姓趁机搬进徐家坝村。最初洪姓的中心以村北为主,并在村北修建了洪氏祠堂。随着洪氏宗族的壮大,逐渐在村庄占主导地位,他们开始向村南扩张,还在村南重新建造了更豪华的洪氏祠堂(1804年)。可见这个时期洪姓势力已经较大,而徐姓人口并没有明显增长,村名“徐家坝”逐渐被“清水塘洪”替代就顺理成章了,而村边的水坝自然就改叫“清水塘”了。康熙十二年(1673年)的《巢县志》中罗列了烔黄地区所有村名带“疃”的村庄,并没有见到洪家疃。县志显然不会出现遗漏的情况,可见当时村名不可能叫“洪家疃”,那时应该是从“徐家坝”向“清水堂洪”过渡的阶段。

“清水塘洪”使用时间较长,其命名方式和其它洪姓聚居地“山尾洪”、“松柯洪”、“田埠洪”、“油坊洪”和“上洪”并无二致。在《洪氏宗谱卷二 艺文类》中,刘原道父亲刘觐璋1874年的一首七律,题为《同治甲戌西黄山下洪村口占示晴曦内弟》,刘原道的弟弟刘原泉1914年的一首七律叫《甲寅冬为叔容舅父暨舅母张太孺人卜葬老人院夜宿清水塘村感赋》,说明直至民国三年(1914年),村名仍叫“清水塘洪”。

我国北方地势相对较为平坦,村落的规模一般较大,聚居的人口也比较多,多以“屯”、“疃”命名;南方地形复杂,以丘陵地区和山区为主,村落的规模一般较小,聚居的人口也较少,很少以“疃”命名。查阅《现代汉语词典》:“疃,tuǎn,村庄”, 并未说明村庄大小与村名能不能带“疃”字之间的关系。从南北地名的差异上,我们似乎能得出这样的结论:相对大些的村庄才能称“疃”。合巢地区称“疃”的几个村庄,刘家疃、王家疃、九黄疃、张家疃,一个比一个大,也说明了这个问题。

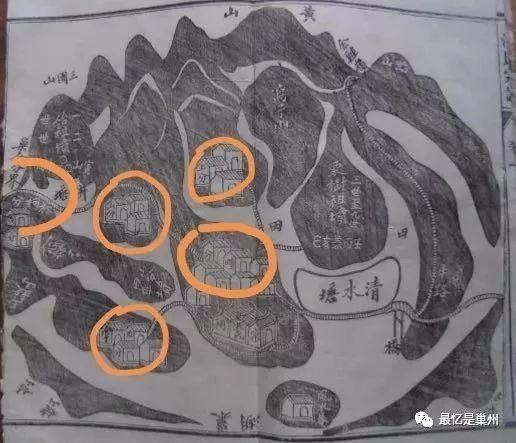

随着洪姓人口的繁衍,张姓的迁入,村庄规模逐渐扩大,与张家疃等村庄一样,有了“疃”的规模,洪家疃自然也就有资格叫洪家“疃”了。“疃”字最早出现于民国丁巳年(1917年)《洪氏宗谱》卷首的一幅图中,洪家疃位置标注着五分洪之一的“疃分”,可以理解为此时村名中含“疃”字。也就是说,民国初年,村名是从“清水塘洪”到“洪家疃”的过渡阶段。当然由于老百姓的使用习惯,村名的改变不可能一蹴而就,“清水塘洪”或“洪村”和“洪家疃”,在一段时间内也可能同时并存,直到现在周边村庄有些老人还喜欢把洪家疃叫清水塘洪。

在公开的资料中,我见到最早的完整的“洪家疃”三个字,是在黄埔军校(1924年创建)登记学员的地址一栏中,显示为“长源镇(现黄麓镇)洪家疃”。这时“洪家疃”的名称在民间和官方应该已经统一了。

所以洪家疃村名的变化过程应该是:清朝以前叫“徐家坝”,清初由“徐家坝”向“清水塘洪”过渡,清中期叫“清水塘洪”或“洪村”,光绪末年向“洪家疃”过渡,民国初年逐渐固定为“洪家疃”。可见具有六百多年历史的洪家疃,真正叫“洪家疃”这个名字仅仅百余年。

最忆是巢州

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com