黄帝和朱大可的关系(老子究竟是哪国人)

老子古代雕塑

公元前600年,印度婆罗门教从吠陀时代进入沙门(Sramanas)时代。一些婆罗门教或教外哲人,不满于教义中的权力垄断、等级界限及其繁缛规定,以“林居者”和“遁世者”自居,成为采拾野果或行乞的苦行者,在森林和旷野里沉思并研习瑜伽术,以寻找新的真理和精神的安宁。从他们的队列里诞生了佛教创始人佛陀(约624~ 544 B.C.)、道家宗师老子(约571~ 471 B.C.)和耆那教(Jainism)始祖大雄(599~ 527 B.C.)等等。

这场叛教运动的最大受益者并非印度本身,因为它最后抛弃佛教而返回新婆罗门教(印度教)的狭小道路。道家(或称原始道教)与和佛教的共同特征,就是它们都缺乏神灵的观念,并把祝圣、求赦、献祭、祈祷等宗教活动,置于相当次要的地位。在杜尔干看来,它们是无神的宗教,因为它们都不关心世界的来源,而仅关心如何靠自我修行来摆脱这个充满欲望和苦痛的世界。只有中国同时接受了这两种孪生宗教,并把它们变成中国文化的两大支柱。中国人以史无前例的胸襟,笑纳了这些崇高的馈礼。

老子,一个留学印度的中国哲人

乔达摩悉达多和李耳,都是轴心时代沙门运动的中坚分子。乔达摩顿悟前是林居者,而成佛后的行为则更像是“遁世者”,沿袭了进城乞食后再出城教习佛法的传统。这可以从《金刚经》卷首中清晰地读出——

“佛在舍卫国祗树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,世尊食时,著衣持钵,入舍卫大城乞食。于其城中,次第乞已,还至本处。饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐。”——《金刚经》(鸠摩罗什译本)

李耳“出生”的场面,则更像是一位带着皱纹和白发离家出走的“林居者”——生于李树之下,而且生下来就满头白发,又指李树为自己的姓氏。 尽管属于反叛的沙门群体,但老子的行为方式,还是遵循了婆罗门教关于“林居者” 的规定——在出现皱纹和白发之后,离弃世俗事务,前往林中修行。这状况揭示了印度沙门的内在矛盾:一方面反叛婆罗门教,并渴望开启新的真理之门;而另一方面,他们又必须在旧教义及法规的基石上从事这种反叛。就连最伟大的沙门修行者,都无法摆脱这种令人尴尬的悖论。

南朝梁人殷芸(471~529 A.D.)在其笔记中,对老子的形貌有与众不同的记录:“老子始下生,乘白鹿入母胎中。老子为人:黄色美眉,长耳广额,大目疏齿,方口厚唇,耳有三门,鼻有双柱,足蹈五字,手把十文”。唐人张守节据此在《史记正义》添油加醋地写道:“老子......身长八尺八寸,黄色美眉,长耳大目,广额疏齿,方口厚唇,日月角悬,鼻有双柱。”

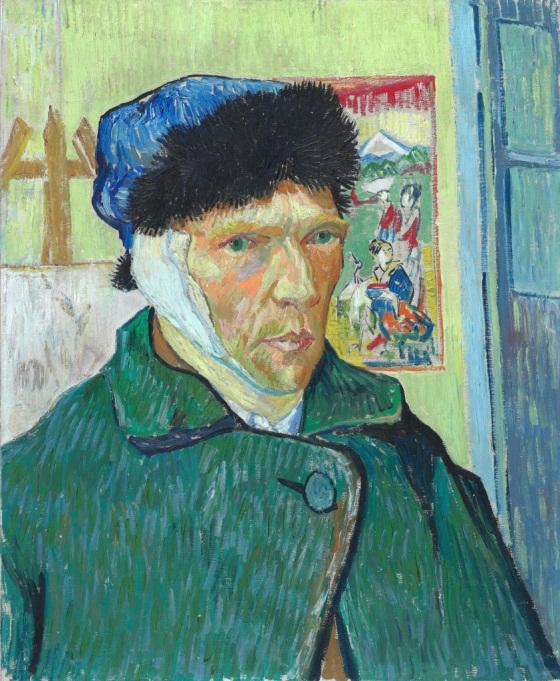

梵高自割耳朵后的自画像:“聃”(“大耳”之义)是一个奇怪的“暗语”,成为辨认老子集团的重要身体标记

我无法查证支撑这种叙事的历史证据,但它所描述的细节,如长耳、广额、大目、鼻有双柱等,都跟传统的释迦牟尼造像神似,可视为老子携带印度文化基因的重要旁证。丁山则根据古籍中楚人长须的民俗,认为“聃”并非仅指耳朵长大,而是指其长须,聃,应该是髯字的误记。印度智者通常多髯,所以老子和楚人多髯,皆因其受印度风俗的影响。

大耳长须的林居者,以树林为家,制造了奇异的佛-树对偶图式,在佛教传说里,至尊的七位大佛,全部都在树下正觉成道,由此形成毗婆尸佛之与无忧树,尸弃佛之与芬陀利树,毗舍浮佛之与婆罗树,拘留孙佛之与尸利婆树,拘那含佛之与优昙跋罗树,迦叶佛之与尸拘类树,释迦牟尼佛之与菩提树,将来成道的弥勒佛之与那伽树(龙华树)等的神圣结盟。在佛教史上素有“第二佛陀”之称的龙树,相传降生于阿顺那树下。而在李树林里,老聃在顿悟之后,满头白发地“降生”了。但此“生”与肉身无关,它喻指了老子在修行上的重生与“涅槃”。

树与释迦牟尼佛的因缘,伴随着他的生命轨道。摩耶夫人在无忧树下诞下悉达多,他在少年时即在阎浮提树下入定,成年后痛感生命无常,于是舍弃王位,以沙门方式在树林中苦修,并于菩提树下获得正等正觉。其方式与李耳毫无二致。

成道后的佛陀,以竹林精舍和祗园精舍为两大宣教基地,其中竹林精舍因位于迦兰陀竹林而得名,林中种植大量美竹,而祗园精舍中则种满了祗树。佛陀晚年时因食物中毒而在婆罗树林内入灭,当时所有婆罗树、都变成白色,史称“鹤林”,那是群树向佛陀表达的最后敬意。

汉传佛教的基本策略,在于炫示其跟原型空间(起源国)的关系,并重申“西天取经”的重要意义,塑造包括慧达、法显、昙无竭、玄奘等在内的取经者的伟大形象。而张陵开创的道教(五斗米教)则恰好相反,它要切断道家跟印度的历史关联,仿佛这是一种巨大的文化羞耻。这显然也是道教集团的政治策略。在佛教兴盛之后,相对弱势的道教,必须靠强调其原生性和本土性而获取政治正统地位,但这策略并未产生显著的效果,反而令道教丧失了来自源头的教义与人才的支援,变得日益衰微起来。

观音圣像:双足底朝上翻起,此即所谓的“双盘”坐姿,佛教亦称“莲花座”

“老子们”的“国籍”和“人数”

正是蓄意的文化遮蔽,导致了普遍的认知错误。长期以来,老子与“西域”、也即现今印度的关系,始终是中国学界的敏感触点。自从东汉出现“老子化胡说”,老子的“国籍”争议就变得难以回避。本世纪50年代,学者谭戒甫力排众议,提出老子本系“胡人”的假说,而由于当时的大汉民族主义的政治掌控,遭到诸多主流权威的围剿,这一杰出的历史推论,被扼杀于襁褓之中。

但就连谭戒甫都未能意识到,老子的“国籍”问题,至少存在着两种可能性:他要么是来自印度的移民,要么是留学印度的中国人。迄今为止,还没有足够的证据能否定其中的任何一种猜想。而据法显和玄奘印度取经的事例推断,老子(们)很可能是最早抵达印度的楚国学者,投身于印度沙门运动,从中获取思想原型,而后返回中国,千锤百炼地熔铸一种崭新的哲学。倾向于这种推论的理由在于,老子的《道德经》是一部伟大的汉语经典,尽管它有赖于后续者的反复修订,但它仍需一个相对健全的初始文本。而对于一个满头白发的印度移民来说,这显然是难以承担的重任。

不仅如此,老子也并非一定是单一个体,各种迹象表明,它是一个以李耳为首的、活跃于先秦时代的小型沙门集团,有着严密的组织和纪律,却又分散于远东各地,在相当长的时间跨度内,执行宣扬“无为”学说的秘密使命,而《道德经》是该团体的集体之作。它汇聚了早期道家学派的全部精华,先由李耳一人执笔写就,而后被集团其他成员所反复修订。

这就可以解释司马迁《史记·老子韩非列传》所展示的那种古怪现象:为什么这边老子刚刚诞生,那边老子已满头白发;为什么在老子西遁以后,还有一个老莱子出现,甚至孔子死后一百多年,又有一位叫“儋”的周朝太史去见秦献公,精确预言了秦王朝统一六国的事实;为什么屈原在放逐期间,曾会见一个叫做“郑儋尹”的神秘祭司,后者断然拒绝了这个失意楚臣的占卜要求。莱、聃、儋,都是同一类辨识“暗语”,它旨在向世人暗示这些不同年代人士的文化亲缘关系。

《道德经》作者的集团化特征,就是考古挖掘中出现多个“版本”的主要原因。1993年冬湖北荆门郭店楚墓出土的竹简本,是目前所见最为原始的《老子》,含有效简片730枚,文字2046,显然是先秦的产物,而湖南长沙马王堆汉墓出土的甲、乙两种写本的《老子》,其中乙本字数5467,推测成书年代在汉文帝前后。传世本字数在5000左右,跟帛书已经相差无几,但其中有10个章节遭到显著改造。上述现象表明,跟《庄子》一样,《老子》本来没有一个先天完备的“原典”,它向“自己人”完全开放,直到西汉才逐渐闭合。《道德经》,是老子集团从战国到西汉300年间不断“完善”的结果。

菩萨圣像:双足底朝上翻起,此即所谓的“双盘”坐姿,佛教亦称“莲花座”

老子名“耳”,字“聃”(“大耳”之义),是一个神秘的记号,成为辨认老子集团的重要身体标识。老子死后129年冒出的“太史儋”,连精明的司马迁也被史料弄糊涂了,怀疑他就是老子本人,因为这“儋”字就是“大耳”之义。荀悦在《前汉纪·武帝纪(应劭注)》里解释说:“儋耳者,大耳種也。其渠率(指头部)耳垂肩三寸。”它最初可能是婆罗门种姓的某种生理标志,被吠陀宗教加以夸大和圣化,而后便外推为所有圣人的文化造型。在早期佛陀雕像上,这种长耳及肩的特点四处可见。在所有的面部器官崇拜中,耳朵崇拜最先出现,具有意义深远的引领价值。正是在耳朵被送上圣坛之后,眼睛和嘴巴才能轮番面对来自人类的敬拜。

与此相关的另一识别标志,是盘腿打坐(“莲花坐”)的姿势。《山海经•海外北经》描述一个叫做“柔利国”的国家,为人一手一足(显然是对人的侧身图像的误读,而这是山海经作者常犯的错误),“反膝曲足居上,一云留利之国,人足反折。”所谓“反膝”、“曲足居上”和“人足反折”,都是练习瑜伽时的常见状态——两脚的足底向上翻起,而足跟则压在腹股沟处,形成所谓“双盘”(亦称“莲花座”)的奇特坐姿。

《大荒北经》对此进一步解释称:“有牛藜之国,有人无骨,聃耳之子。”柔利、留利和牛藜,显然是同一国家的三种记音,它描述了练瑜伽(Yoga)的沙门修士的外观形象。这里的“聃耳”,指的就是老子。《山海经》称,整个柔利国民都是老子的孩子,这从字面上是难以解释的,但要是把老子视为一个阶层或群体,并将这记载视为一种隐喻,则一切便豁然而解。它要向世人表明,所有印度的瑜伽修行者(无骨人),都是这些精神导师的“孩子”。这两段记载,洋溢着沙门运动的浓烈气息,是老子跟印度吠陀文化关系密切的重要证据。

本文节选自《华夏上古神系 》一书

本文配图皆来自《华夏上古神系》

上传与管理:杰夫

——————————————————————————————————————

《华夏上古神系》为朱大可先生耗费20多年的研究成果。全书以跨文化的全球视野,运用多种学科工具,独辟蹊径地探研中国上古文化和神话的起源,发现并证明,全球各地的上古宗教/神话均起源于非洲,这是继美国学者发现全球智人源于非洲、新西兰学者发现全球语言源于非洲之后,第三个具有原创性的学术贡献,有助于修正人类文化起源的传统观点,向西方主流人文阐述体系注入“中国元素”。这些观点颠覆晚清以来的学界定见,为认识华夏文化的开放性特征、传承本土历史传统、推动中国文化的未来复兴,提供了富有卓见的启示,可视为1949年以来中国学术的重大收获。

欢迎各位网友订阅《文化先锋》,搜索微信公众号iwenhuaxianfeng,或扫描如下二维码即可。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com