李白的身世和感情(李白的温情痴情浪子)

大家心目中的李白大多是什么样形象?

大概有——

“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪放潇洒;

“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的狂傲不羁;

“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”的蔑视权贵;

“烹关宰牛且为乐,会须一饮三百杯”的纵情痛饮;

“银鞍照白马,飒沓如流星。十步杀一人,千里不留行”的豪侠尚义;

“举杯邀明月,对影成三人”的浪漫孤独;

“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”的不胜愁绪;

“且乐生前一杯酒,何须身后千载名”的及时行乐;

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豁达洒脱;

“天地一逆旅,同悲万古尘”的超然通透;

……

李白是才情万丈的诗仙,是嗜酒如命的酒鬼,是仗剑天涯的侠客,是让贵妃研磨、力士脱靴的狂人,是炼丹求仙的隐士,是壮志难酬的英豪……

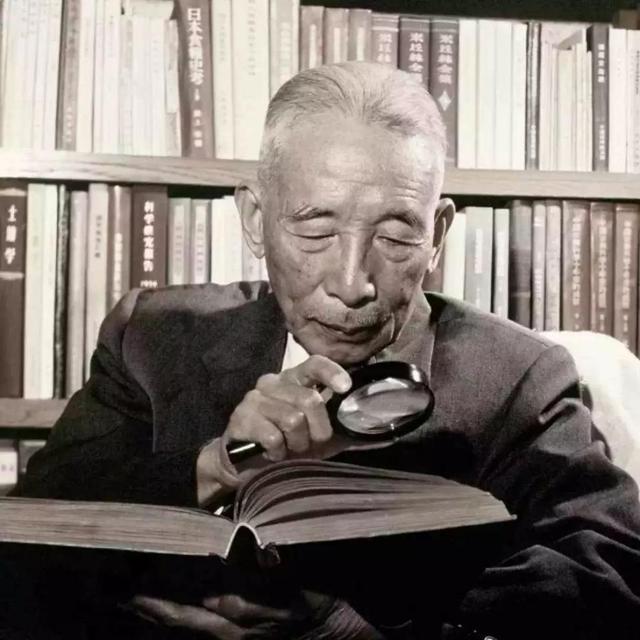

近来翻阅《李太白全集》,读到李白写给妻子、孩子的诗,为之动容。

李白也是痴情浪子,为人夫、为人父时,有极尽温情的一面;暮年时遭遇牢狱之灾,亲情是其劫后余生最后的慰藉。

一、李白写给妻子的诗:痴情浪子,铁汉柔情

李白和第一位妻子许氏,两人琴瑟和鸣,感情深厚。在早年间,为排遣寄人篱下的苦闷,也为寻求建功立业的机会,李白常云游在外,许氏在安陆操持家庭,养育孩子。

夫妻二人常分隔两地,李白写了许多赠内、寄内的诗,抒发相思之苦和对妻子的亏欠之情,诗中能感受到才子李白的真挚与痴情,以及夫妻之间的情调和雅趣。

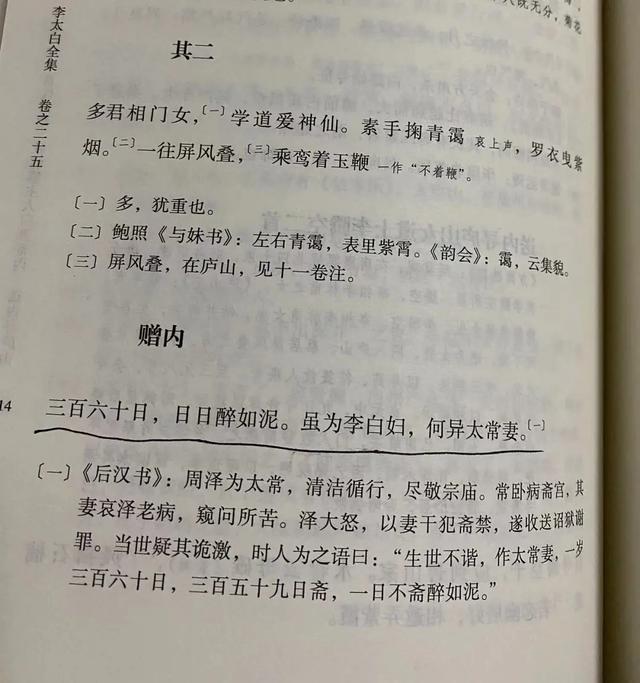

《李太白全集》里这首小诗《赠内》,非常有意思。

三百六十日,日日醉如泥。

虽为李白妇,何异太常妻。

李白引用“太常妻”的典故。汉代周泽是掌管宗庙礼仪的官,常年待在斋宫里不回家,妻子来探望他,他却大怒,以妻子犯了斋禁为由,把她送进监狱。世人都同情太常妻,为其打抱不平。

这首诗算是酒鬼李白给妻子许氏的致歉诗,或是认错诗。

李白一年三百多天里,天天跟朋友一起饮酒作乐,喝得烂醉如泥,回到家,也免不了妻子服侍收拾……

或是常常云游四方,几乎就不着家,这样的浪子李白,难免冷落了妻儿。

他可能大醉之后,枯坐桌前,突然想起妻儿,愧疚之情涌上心头,就写了这首小诗,回家交给老婆认个错,但许氏知道,这货哪改得了啊……

李白能以自嘲的口吻写出来,就足以说明许氏的通情达理,对他的宽容。

这也是李白向世人、向他的酒友们昭告:咱老李有个好老婆,没事接着喝……

这首小诗洒脱、有趣,看似李白向老婆许氏检讨认错,为相门之女嫁给浪子太白而叫屈,实则是透露出夫妻关系的和谐、融洽与默契。

李白在安陆十年间,四处拜谒求职,常云游在外。有一年春天,李白漂泊到了洛阳,独自走在繁华的大都市,夜幕降下,喧闹褪去,亮起万家灯火。

孤独的李白听到悠扬的笛声,绵绵不绝,不禁想起了故园和妻儿,思念之情和羁旅之愁涌上心头,于是写下那首著名的《春夜洛城闻笛》诗:

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

“自知未应还,离居经三春”。曾经李白与新婚妻子一别就是三年,他将浓浓的思念写进诗里,于是有了相思组诗《寄远十二首》。

《寄远十二首·其六》

阳台隔楚水,春草生黄河。

相思无日夜,浩荡若流波。

流波向海去,欲见终无因。

遥将一点泪,远寄如花人。

这首诗浪漫而缱绻多情,写相思之情浩荡如流波,日夜不休,连绵不绝。后人说“我对你的思念如滔滔江水,连绵不绝”,大抵出自于此。

“欲见终无因”,李白在外漂泊三年,想念妻子,却因壮志未酬、功业未成,没有回家的理由。 这种遥寄相思、有家难回的惆怅境遇,在李白多首诗中有体现,《折荷有赠》也写道:“佳人彩云里,欲赠隔远天。相思无因见,怅望凉风前。”

李白诉说自己的思念,透露现状的无奈,但没有向妻子诉苦,诗中仍存洒脱之气。 “遥将一点泪,远寄如花人”,思念之情如滔滔江水,但我只将一点泪寄给你,有“哀而不伤”的气韵。

诗的最后一句,再夸一下新婚妻子如花似玉般美丽,想必妻子许氏看到之后,会莞尔一笑:真会哄人开心,还不早点回家。

《寄远十二首·其七》

妾在舂陵东,君居汉江岛。

一日望花光,往来成白道。

一为云雨别,此地生秋草。

秋草秋蛾飞,相思愁落晖。

何由一相见,灭烛解罗衣?

李白以妻子的口吻诉说相思之苦,对久别重逢的殷切期盼。“一为云雨别”“灭烛解罗衣”,用词直白、热烈,这是新婚夫妻表达情感的方式,是李白与许氏夫妻之间的骚话与情调。

情诗也能写得如此率真、豪放、“色而不淫”,惟有李白这样真性情的旷世才子。

这组相思组诗写的赤诚感人,还有很多缠绵悱恻的句子,例如,“肠断若剪弦,其如愁思何”,“两不见,但相思,空留锦字表心素,至今缄愁不忍窥”,等等。

思念至深的妻子许氏,在结婚十年后病逝了,李白悲痛不已。李白蹉跎了十年,直至病逝许氏也没看到他建功立业、光耀门楣;再者,李白常年在外云游,许氏含辛茹苦地养育两个孩子,所以对于许氏,李白心中有双重亏欠。

这组诗的最后三首,像李白悼念许氏的诗,读起来令人泪目。

《寄远十二首·其十》

鲁缟如玉霜,笔题月氏书。

寄书白鹦鹉,西海慰离居。

行数虽不多,字字有委曲。

天末如见之,开缄泪相续。

泪尽恨转深,千里同此心。

相思千万里,一书值千金。

鲁缟,是指山东出产的一种白色细绢。“西海”、“天末”可指代天国或遥远之处。这首可能是许氏病逝后,李白迁往东鲁之后写的悼亡诗。

“字字有委曲”,李白是替许氏感到委曲,相门之女嫁给李白没有享福就早逝了,一个人操持家事、养育孩子,李白没有尽到为人夫、为人父的责任,内心满是愧疚。

“泪尽恨转深”,即使眼泪流干也再无机会补偿许氏,再无法弥补遗憾,李白痛心不已,恨自己为什么一直怀才不遇,那些年为什么没有多尽一些责任?

《寄远十二首·其十二》

爱君芙蓉婵娟之艳色,色可餐兮难再得。

怜君冰玉清迥之明心,情不极兮意已深。

朝共琅玕之绮食,夜同鸳鸯之锦衾。

恩情婉娈忽为别,使人莫错乱愁心。

乱愁心,涕如雪。

寒灯厌梦魂欲绝,觉来相思生白发。

盈盈汉水若可越,可惜凌波步罗袜。

美人美人兮归去来,莫作朝云暮雨兮飞阳台。

李白多首诗里写到“阳台”,不是现代房子阳台的意思,是代指所思之人所在之地。

最后一首诗有很明显的悼亡诗的特征。从诗歌内容上来看,也符合悼亡诗的行文思路。简单翻一下就能看出:

我的爱妻,我爱你那如出水芙蓉般美丽的容颜,可惜你香消玉殒,世间再难得。

我爱怜你那冰清玉洁的心灵,我对你情不知所起,一往而深。

想当年你侬我侬,耳鬓厮磨,我们早上一起品尝美味佳肴,晚上同盖鸳鸯锦被。

我俩情投意合,恩爱缠绵,忽然间你就离我而去,独留我在人间不知所措。

我肝肠寸断,心慌意乱,不胜悲愁,涕泪如雪。

我在寒冷的夜里,辗转反侧,难入睡梦,失魂落魄,几度伤心欲绝;等昏沉沉醒来仍是不断思念你,相思成疾,我长出好几缕白发,苍老了许多。

我俩相隔千里,盈盈的汉水如果能越过就好了,可惜你涉水而过会湿了罗袜。

归来吧,我的爱人,不要像朝云暮雨般飞向天国,归来吧,我的爱人。

这首诗读起来凄婉动人,仿佛李白声泪俱下的呼唤就在耳畔,伤心欲绝的夜晚就在昨天。

可能在清明节或许氏的祭日,李白在山东,念及病逝于湖北的妻子,悲伤不已,边烧纸钱,边默念写给妻子的诗,再将诗稿焚烧,给天国的妻子。

纸钱最早出现于魏晋时期,唐代时造纸术得到改良,祭祀烧纸钱的习俗逐渐盛行。唐人王建在《寒食行》 中写道:三日无火烧纸钱 , 纸钱那得到黄泉。

李白跟现代的城市漂泊客一样,会在清明节或祭日,在路边给妻子烧纸钱,念悼亡诗,是有可能的,这样的情景有不尽的悲苦和凄婉。

写给许氏的组诗,既有生前的赠诗,也有病故后的悼亡诗;既有羁旅在外的思念,“不见眼中人,天长音信短”;也有甜蜜生活的追忆,“美人在时花满堂,美人去后馀空床”;以及无尽的哀思,“相思黄叶落,白露湿青苔”。

李白将最真挚、最温婉、最炽热、最痛苦、最悲愁的情感都融入在这组诗里。

作为李白的妻子,许氏是不幸的,含辛茹苦多年,未能等到李白功成名就便早逝了;从某种意义来说,又是幸运的,李白在最富才情的十年,为她写了很多美丽的诗。

那些真挚的情感都在诗中封存,在历史的时空中永远鲜活。

二、李白写给孩子的诗:一位父亲的愧疚

李白跟第一位妻子许氏育有一儿一女,儿子伯禽(小名明月奴),女儿平阳。许氏病逝后,李白带着两个孩子迁往东鲁。

李白仍心怀壮志,看似游山玩水的漫游,实则四处奔波,需找建功立业的机会。

李白除了在外远游,大多都将孩子带在身边,悉心照顾,一起玩乐。像现在的奶爸,动不动就拍个照发朋友圈,再附上欢乐的文案。比如,李白在《南陵别儿童入京》中写道:

白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥。 呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。

此时,42岁的李白被唐玄宗召见,准备入京,憧憬着前途似锦。离别前,李白与儿女欢聚。

此时,儿子伯禽大约四岁,女儿平阳八九岁,酒足饭饱之后,一双儿女嬉笑着牵大人的衣服,还不知道父亲即将离家,去往京城,还不懂得离别的含义。

有一年,李白再次来到金陵,故地重游,看到桑叶又绿了,不禁想起千里之外的儿女,一别就是三年,思念与愧疚一齐涌上心头,写下了这首《寄东鲁二稚子》。

吴地桑叶绿,吴蚕已三眠。

我家寄东鲁,谁种龟阴田?

春事已不及,江行复茫然。

南风吹归心,飞堕酒楼前。

楼东一株桃,枝叶拂青烟。

此树我所种,别来向三年。

桃今与楼齐,我行尚未旋。

娇女字平阳,折花倚桃边。

折花不见我,泪下如流泉。

小儿名伯禽,与姊亦齐肩。

双行桃树下,抚背复谁怜?

念此失次第,肝肠日忧煎。

裂素写远意,因之汶阳川。

又到一年春天,家里的田谁来种呢?春耕已来不及了,李白最牵挂的是两个年幼的孩子,一颗归心恨不得随南风飘回东鲁。

他联想到,在家附近的酒楼东边,三年前曾亲手种了一株桃树,如今枝叶繁茂,已与酒楼一般高了,可是自己尚未有归期,壮志未酬还不能回来,内心有不尽的惆怅。

再想到两个年幼的孩子,妻子许氏早逝,自己又在外奔波三年,疏于照顾,深深的思念和愧疚,让他备受煎熬,忧愁不已。

暮春的傍晚,大女儿平阳,折下一束桃花,倚着桃树,望着远方,期盼着父亲归来,一天又一天地期盼,这样已过了三个春天,还是没有等到父亲,女儿再次感伤不已,泪如泉涌。

三年过去了,小儿子伯禽已与姐姐一般高了吧,俩孩子肩并肩走在桃树下,可是谁能来抚背怜爱他俩?

而今读到此诗,不禁让人泪目。想必1300多年前,李白写下此诗时,也落泪了。

俩孩子的母亲早逝,李白又时常在外奔波,谁来怜爱、照顾他俩?作为父亲,李白有深深的愧疚。

李白没有直接写自己多么思念孩子,多么愧疚,而是联想到了儿女思父却见不到的景象,来表现自己的思念之情有多么深切。

女儿平阳娴静而忧伤的神态跃然纸上,惹人怜爱。这都是因为思念至深,真情流露。

平阳折桃花,思父却不见,泪如泉涌;姐弟俩站在桃树下,谁来抚背怜爱,这样的画面,仿佛就在眼前,仿佛李白伸手就能轻抚孩子的头、背,老泪纵横地说:

孩儿受苦了,老爸再也不出远门了……

父爱如山,李白爱子女也是如此质朴厚重,含蓄深沉;也多了一份妻子许氏母爱如水的细腻温暖。

三、暮年李白:亲情是劫后余生的慰藉

天宝十四年 (755年) ,安史之乱爆发,战火迅速蔓延,河北河南多地沦陷。李白携宗氏仓惶南奔,避居庐山。

李白怀救国救民之心,苦于无用武之地,辗转难眠。此时(756年冬),永王李璘率师东下,慕太白大名,派人三请李白入幕。

李白不顾自已年过半百,不顾宗氏的忧虑和多次劝阻,毅然接受邀请加入永王大军。他认为这是报效国家、建功立业的好时机,告别时还对妻子调侃道:

归时倘佩黄金印,莫见苏秦不下机。

李白颇有“烈士暮年,壮心不已”的勇气和豪情,在军中一口气写下十首《永王东巡歌》,“但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙”,“南风一扫胡尘静,西入长安到日边”。

李白心怀报国济民的宏愿,做着平乱建功的好梦,但无法洞悉统治者内部矛盾的复杂性,最终成为肃宗与永王兄弟之间权利争夺的牺牲品。

永王李璘擅自引兵东巡不久,被其哥哥肃宗李亨以叛乱罪镇压,李璘兵败被杀,李白在江西浔阳被捕入狱。

从“试借君王玉马鞭,指挥戎虏坐琼筵”平乱英雄,到“附逆作乱”的阶下囚,只过了数十日。转念之间,旦夕祸福,这简直是李白晚年的劫难。

狱户春而不草,独幽怨而沉迷。

恋高堂而掩泣,泪血地而成泥。

李白在狱中写下《万愤词投魏郎中》。757年的春天,注定是李白度过的最痛苦的春天。

56岁的他,看着幽暗潮湿的监狱里连春草都不长,陷入深深的哀怨和痛苦,想到国难当头,生灵涂炭,自己又身陷囹圄,不禁掩面而泣,血泪坠地成泥。

“南冠君子,呼天而啼。”李白在狱中向苍天痛哭呼号,为什么一心报国却沦为囚徒?

除了为自己的劫难哀叹、悲愤,生死攸关之时,李白最挂念是妻子和孩子。亲人离散,恐再难相见。

穆陵关北愁爱子,豫章天南隔老妻。

一门骨肉散百草,遇难不复相提携。

他在写给崔涣的求救诗《上崔相百忧草》中也写道:“星离一门,草掷二孩。万愤结缉,忧从中催。” 经此战乱,两个孩子被草草地扔在东鲁,无人照料,一家人星散各地,李白万分悲愤,忧心不已。

此时崔涣代天子访贤,收罗人才。李白向其诉说蒙冤入狱的凄惨遭遇,希望崔相为其昭雪,使自己能继续为朝廷效力:台星再朗,天网重恢。屈法申恩,弃瑕取材。

与此同时,相门之后的妻子宗氏,也为李白四处奔走求救,动用家族关系,上下打点。李白在狱中也写了一首《在寻阳非所寄内》给妻子。

闻难知恸哭,行啼入府中。

多君同蔡琰,流泪请曹公。

知登吴章岭,昔与死无分。

崎岖行石道,外折入青云。

相见若悲叹,哀声那可闻。

李白以蔡文姬哀求曹操赦免丈夫的典故类比宗氏,想到她哭泣着到官府为自己伸冤,流着泪到处奔走求救,请求高官赦免的情景。

尤其妻子拖着瘦弱的身躯,翻越高山峻岭、崎岖石道,简直是冒着生命危险前往。

妻子的不辞劳苦、拼死营救,让李白感激涕零,感动不已,无以回报。

“如果我们再相见,一定悲叹不已,我的哀叹声肯定惨不忍听。”李白一定哀叹为什么当初就不听宗氏的劝告呢,非要出山加入永王的大军?

没有大难临头各自飞,没有置之不顾,宗氏与李白患难与共,伉俪情深。这首诗足见宗氏深明大义、勇敢坚韧。

最后,御史中承宋若思将李白保释出来,并让他做军幕参谋,一起前往武昌,寻找立功减罪的机会,并将李白推荐给朝廷。没想到肃宗不买账,最终李白被被判流放夜郎。

759年,因关中大旱,朝廷宣布大赦。58岁的李白在流放途中,重获自由。欣喜感慨之余,李白写下了那首著名的《早发白帝城》。 朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

三年的无妄之灾,让李白妻离子散,颠沛流离,本以为此去必定客死他乡,亲人再无缘相见。此刻重获自由,那轻舟穿过的是万千磨难与痛苦,比轻舟更快的是那颗似箭的归心。

遭此大难之后,李白格外珍惜亲人重聚的时光,儿子李伯禽也一直陪伴左右,李白在赦还放归之后,诗里提到呼唤儿子打扫中堂,招待客人的情景:

门有车马宾,金鞍曜朱轮。

谓从丹霄落,乃是故乡亲。

呼儿扫中堂,坐客论悲辛。

对酒两不饮,停觞泪盈巾。

李白在晚年写的这首诗,与早年豪情满怀的诗完全不同,早年纵然是逆境,李白也是高呼“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,纵然诗的开头是悲伤基调,那也是欲扬先抑,很少有一悲到底的诗。

一生渴望报效国家、建功立业的李白,在知天命之年以为终于等到机会,不惜以老病之躯为国舍命,一腔赤忱却换来劫难。

李白意识到自己作为政治斗争牺牲品的悲剧,李白不再折腾了,只想安顿劫后余生。他对自己的人生也做了总结:

叹我万里游,飘飘三十春。

空谈帝王略,紫绶不挂身。

雄剑藏玉匣,阴符生素尘。

廓落无所合,流离湘水滨。

虽有不甘,但已至暮年,无可奈何,李白在悲己的同时,也对朝廷失望,为国难而悲,为死于战乱的朋友和苍生而悲,最后悲怆不已,托命于天:存亡随天意吧。

借问宗党间,多为泉下人。

生苦百战役,死托万鬼邻。

北风扬胡沙,埋翳周与秦。

大运且如此,苍穹宁匪仁。

恻怆竟何道,存亡任大钧。

作为刑余之人,生命的最后几年,李白不愿拖累身为豫章小吏的小舅子宗璟,而此时东鲁仍在叛军的铁蹄下,无法回去。

761年,年过花甲的李白,贫病交加,无奈之下投奔了在安徽当涂做县令的族叔李阳冰。

李阳冰是篆书名家,他将李白在城外安家,将宗氏和伯禽接了过来。此时,李白只想安顿劫后的余生,他在《游谢氏山亭》写道:

沦老卧江海,再欢天地清。

病闲久寂寞,岁物徒芬荣。

借君西池游,聊以散我情。

扫雪松下去,扪萝石道行。

谢公池塘上,春草飒已生。

花枝拂人来,山鸟向我鸣。

田家有美酒,落日与之倾。

醉罢弄归月,遥欣稚子迎。

此时安史之乱的叛军节节败退,唐军收复多处失地,已看到胜利曙光了,这令老病的李白心情欢愉,感叹天地清朗。他拄着拐杖,游玩了谢眺留下的亭子。

李白最敬仰谢朓,提到他的诗有十二首之多,曾写下“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”的名句。

风烛残年,李白再次走向偶像,此时他已无“欲上青天览明月”的豪情壮志,不再为怀才不遇、壮志难酬而愤懑,而是怡然自乐,静享山间美景与田家浊酒。

“醉罢弄归月,遥欣稚子迎”,诗歌最后落脚点是稚子伯禽。游亭之后,李白在田家饮酒,从傍晚到深夜,乘着月色,大醉而归,远远看见儿子前来相迎,内心无比欣慰。

老病残躯,劫后余生,所幸还能亲人团聚,所幸儿子陪伴在身边,亲情是最后的慰藉。

李白三十八岁时,伯禽出生,此时已二十三四岁了,已不是稚子了。但在李白眼里,伯禽一直都是那个懂事、孝顺、长不大的小孩。

写完这首诗的第二年,62岁的李白病逝于当涂县令李阳冰府中,也流传李白醉酒后,江中捞月仙逝的传说。

生命最后的时刻,李白赋《临终歌》:

大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济。

馀风激兮万世,游扶桑兮挂左袂。

后人得之传此,仲尼亡兮谁为出涕!

李白临终前仍以大鹏自比,感叹壮志未酬的无奈与遗憾,李白是执着的理想主义者,至死方休。

晚唐诗人皮日休在诗中写道:“吾爱李太白,身是酒星魄……竟遭腐胁疾,醉魄归八极……” 腐胁疾,是指因过度饮酒而引起的脓胸穿孔症。李白晚年,因腐胁疾病倒,李阳冰不惜重金请医,但难以见效,可以说李白最终死于酒。

余光中曾在诗中写道:

肝硬化怎杀得死你?

酒入豪肠,七分酿成了月光

余下的三分啸成剑气

绣口一吐就半个盛唐

李白的血液中和诗歌中,酒的浓度极高。酒在血液中奔腾,在胸中激荡成磅礴的山河。酒浇灌于文字,开出诗的结晶,绽放旷世的绚烂。

李白一生嗜酒如命,下笔如有神,酒是写诗的兴奋剂,酒是失意时的麻醉剂,酒是最真诚的朋友,死于挚爱,也算不负所爱,不负诗仙美名。

李白一生壮志未酬,却无意间成就了流传千古的诗酒人生传奇。

李白在病重之际,将诗稿托付给李阳冰,我们能读到现存近千首太白诗,也多亏了李阳冰。

他还帮李白儿子伯禽在盐场找了个差事,李白病逝后,伯禽继续留在当涂县,没有当官,过着布衣的生活。

而李白的女儿平阳,那个娴静的女儿,“既嫁而卒”,即出嫁不久就去世了,令人惋惜。

李白病逝五十五年后,在817年,地方军政长官范传正来到当涂县,从荒草中找到李白的坟墓,将已塌陷的墓迁葬于青山,并亲撰碑文。

几经周折,范传正找到了李白的两个孙女,询问得知,其父伯禽已去世二十多年,她们还有一个哥哥,年轻时出游,不知所踪。

李白的两孙女已嫁于当地农夫多年,生活凄苦,勉强度日。范传正觉得太白孙女嫁给农夫太可惜了,生活又这么艰难,动了恻隐之心,打算帮两姐妹改嫁到官宦之家。

两姐妹断然拒绝,并说:“夫妻是命运安排,也是缘分。在孤苦穷困之时,既然已嫁给农夫,假如现在依仗官府威力,改嫁到富贵人家,生前纵然能偷安享福,死后有何脸面去见爷爷等先人?”

范传正赞许她们的想法,不夺其志,免除了她们一些田税徭役。

不愧是李白的孙女!虽然沦落为普通农妇,但安贫乐道,不慕权贵,不见异思迁,不失太白之气节与风骨。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com