华为和阿里的研发投入(组织能力怎么评价)

现在很多企业都在强调组织能力,因为大家都已经意识到,过去靠红利赚快钱的时代快要结束了,未来比拼的是组织能力。笔者服务的多个老板经常把组织能力挂在嘴边,要求不断提升组织能力。

然鹅,组织能力是个什么东东?组织能力提升又该如何做?很多老板对此语焉不详,下属们也揣摩不透,OD也解释不清,于是尴尬了,大家想的可能都不是一个东西,如何提升呢?

其实,这不怪大家,迄今为止,学术界和企业界对组织能力还没整明白呢!无论是内涵定义,还是构成要素、形成机理等,认识都非常有限。别看杨国安、陈春花等人天天念叨组织能力这个词,其实他们也没研究透,甚至可以说一知半解。组织能力是一个大象,大家现在都在摸而已。很多老板是碎片式学习,听到一个概念好,嗯,很对我的胃口,就拿过来用。他们很多时候是望文生义,自己还没整明白,就要高管去执行。高管去问啥是组织能力,老板说不明白,就烦就发火,高管只好自己揣摩,这一揣摩,就和老板想的偏了,而且高管只想他自己那一摊。这样下去,最后结果就偏得离谱了。

发明平衡记分卡的大师罗伯特·卡普兰有言:

“

如果不能描述,那你就不能衡量

如果不能衡量,那你就不能管理

如果不能管理,那你就不能达成

要达成组织能力提升的目标,就要能对组织能力进行描述、衡量和管理。

一、组织能力描述01概念澄清

What is 组织能力?

一千个人心中,有一千个哈姆雷特。

- 普拉哈拉德(C.K.Prahalad)和哈默尔(Hamel)是开山者,提出了核心竞争力理论,受此影响,很多人将组织能力等同于核心竞争力。

- 颠覆式创新的提出者克里斯滕森认为,组织能力是个三角形:“价值观、资源和流程”。

- 戴维尤里奇认为,组织能力代表了一个企业因何而为人所知,它擅长做什么,以及它如何建构行为模式以提供价值。

- 杨国安则认为,组织能力是一个团队所发挥的整体战斗力,是一个团队竞争力的DNA,是一个团队在某些方面能够明显超越竞争对手,为客户创造价值的能力。

笔者无意采用上述任何一个概念,而更愿意回到能力的本质,来抛出一个更直白、更接地气的概念。在此之前,先探讨几个问题:

- 到底什么是能力?为了更好理解,我们给能力换个同义词:本事。能力是和事相关联的,能力能力,顾名思义,就是能干什么事的力:这个事摆在那里,你有力,能扛起,你就有这个本事。当然本事大小还看你干得如何以及能否持续干。所以,能力用一句话概括,就是持续干成事的本事。能干的事情多,干得结果好,还能持续干,就是能力强,本事大。对应到组织,能干什么就是组织能做到的业务和管理;干得如何,就是组织干这些事的效率和效果如何;持续干,就是组织的学习、适应和变革能力如何。

- 核心竞争力和组织能力是不是一回事?普拉哈拉德等提出的核心竞争力,和巴菲特提出的护城河是一个概念,是一个组织的综合竞争优势体现。例如茅台的核心竞争力非常强,但这是否意味着茅台团队战斗力非常强呢?未必,茅台团队战斗力也许不错,但更多是茅台品牌和平台的赋能,就像一夫当关万夫莫开一样。个人认为:二者并不等同,核心竞争力是综合体现,是能力、资源乃至时机等多各因素共同作用的结果,组织能力只是其中一个软性因素。

- 资源算不算组织能力?克里斯滕森等人将资源纳入了组织能力范畴,对此笔者是怀疑的。例如马谡占据了街亭的地利,然而由于用兵能力不行还是导致了失败。孟子曰:天时不如地利,地利不如人和,人和才是真正的组织能力。举一个反例:两个人同样有一个亿,甲是自己赚的,乙是父亲给的,甲乙的能力是否一样呢?王撕葱很有钱,可你认为他很有能力吗?任正非说过:人力资源不是华为的核心竞争力,对人力资源的有效管理才是。这句话应用到组织能力上同样成立:资源不是组织能力,对资源的有效管理才是。没有能力的公司,你给它再多资源,它都有可能败光。如果说资源是组织能力,老板们就不需要辛苦打造了,只需要多去搞资源就行了。

- 是不是只有核心能力算组织能力?从普拉哈拉德到杨国安,都是持此观点,对此笔者也比较怀疑:难道一般公司、没有竞争力的公司就没有组织能力了?如果是,那什么时候、什么程度下,才开始有组织能力了?这个问题恐怕更不好回答。笔者认为,任何组织,都是有组织能力的,只不过有些比较强,可以算作核心能力,有些比较弱,还是基础能力罢了。

至此,我们确定组织能力的概念为:组织持续干成事的本事,它有几个特点:

- 事为核心:能做事,做好事、持续做是组织能力的基本特征,组织能力通过事来体现,就像人的能力通过关键行为来体现一样,由此可以对能力进行衡量;

- 软而非硬:像人的能力一样,组织能力是软性的,并非附着于资源、硬件上的硬实力;

- 多维动态:组织能力是多维的,并呈现出层次结构,有基础干事能力,也有高级的核心能力;组织能力是动态的,可以进步也可以退步,是可以衡量的。

02 能力解构

科利斯(Collis)将组织能力分为三类:1、企业开展生产规划、物流配送和产品营销等基本职能活动的能力;2、带有过程性质的企业动态提升各项业务活动的能力;3、企业认知和开发自己潜能,早于竞争对手制定开发策略并能更好地加以执行的能力。

温特(Winter)在科利斯的基础上提出了动态能力阶层模型,把组织能力分为零阶能力、一阶能力、二阶能力三类。王(Wang)和艾哈迈德(Ahmed)进一步分为四类:

这个模型比较有借鉴意义,但它把资源也归入了能力范畴。如果去掉,就和笔者的结构非常类似:

笔者认为的组织能力呈现一个三环形态(姑称之为三环模型):

- 生存类能力:是指组织生存所必须具备的基础业务和管理能力,例如市场能力、运营能力、财务管理能力等,能够推动业务形成闭环和正常运转,实现价值创造;这一环是组织存在的基础,否则组织无法创造价值,也就失去了存在的意义。生存类能力通常由流程框架、价值链等直接进行推导得出。

- 竞争类能力:是指比较有竞争优势的单项或综合性能力,单项能力如一招鲜的磨豆腐、UI设计等能力,综合能力如创新领先、客户亲密、卓越运营能力等,是多项能力共同作用的结果。竞争能力和生存能力有时候属于同一范畴,竞争能力是生存能力中的一个或者多个优势项,或者多个优势项形成的综合能力。竞争类能力通常由生存类能力中的优势项或者由商业模式关键环节、外部评价得出(例如客户评价得出的客户解决方案提供能力)。

- 进化类能力:是指组织持续更新、改进、升级的能力,更偏软性,通常与组织心智、企业文化、组织变革能力等有关。如果与人进行类比的话,进化类能力相当于人的思维能力、自我批判能力和学习能力等,这些能力更能影响和左右一个人的长期发展。如果企业的心智认知不够,它就看不远;如果企业文化不好,企业很可能做错事,走错路;如果组织变革能力不行,则企业很容易僵化老化,没有持续发展的可能。进化类能力主要从领导力、组织心智、价值观、自我批判能力、学习能力、变革能力等组成的能力库中选取,并由内外人员进行评价。

衡量能力,有人想到了指标,有人想到了模型。

01指标模式下的衡量

戴维尤里奇、杨国安一脉相承,采用了指标模式:

尤里奇提出了14项组织能力的指标:

作为徒弟,杨国安提出了6项组织能力指标:

至于指标的评价,尤里奇用的是1-10分的主观打分评价,而杨国安搞了个问卷调查,得分形成常模,可以市场化对标,如下图所示:

指标模式看着比较简单直观,评价也相对比较主观,采用问卷调查或集体评价的方式,因此比较简单快速。

然鹅,指标模式存在不少问题:

- 泛:这些指标放之四海而皆准,没有针对性,对所有的企业都用这些指标,而企业需要的是根据自身特点建立的指标体系,甚至有些独特的指标;

- 浅:承接上条,因为泛,所以不深入,只能发现一些很表面、不用调查也都知道的结论,比如创新不足,敏捷不够等,这些企业内部早已知晓;

- 果:仅呈现结果,没有原因分析,即使有,可能也是很表面的原因,无法触及根因,不能指引能力的提升和改善。

- 统:仅能针对组织整体,不能再细分到部门,和具体的职能/业务不贴合。

02模型模式下的衡量

组织能力模型,借鉴于人才的能力模型而建立,通常是为企业量身定制,较有针对性。它一般包括能力项、能力分级及评价方法等构件:

笔者设想的模型如下图所示。它根据三环模型将能力分成三个维度,每个维度下有若干能力项:

各项能力可以借鉴CMMI成熟度进行分级,从弱到强建立各级能力标准。它反映了组织能力发展的一般规律,可以指引各项能力的分级标准设计:

例如流程管理能力,对照上述分级规律,制订如下分级标准:

分级标准需要以事实/行为为依据进行界定,不能用形容词进行模糊性的描述。这一部分非常考验功力,需要对全行业的企业能力状况有一个整体的了解,对各类业务/职能的发展规律、流程等有一个总体的认识,这样才能分好级。如果分五级太困难,也可以考虑只分三级。如果做不到,只能采取简单的评分制,例如麦肯锡等战略咨询方案时的简化处理一样,最终效果可能和上文提到的指标模式差不多。

部分能力还可根据执行效果(即能力的结果),添加市场对标情况、客户评价情况等作为辅助判断分级标准。

根据分级标准,由内外专家一起形成如下评分结果:

这个模型可以面向公司整体设计,还可以往下细分,面向某一部门/BU进行设计。

依据模型进行描述和衡量,优势非常明显:

- 针对:模型都是根据企业具体情况设计,非常有针对性,绝非泛泛;

- 落地:模型的能力项、分级标准都需要结合企业战略、业务特点进行设计,并参考业内状况、发展规律等进行界定,因此比指标模式更加深入,因而,也更容易让内部人理解,从而更容易落地生根,为内部人所接受。

- 精准:模型由内外专家共同设计,共同评分,有着更高的准确性,评分同时也是梳理问题、寻找解决方案的过程,评价结果也具有更强的指导性。

它的缺点也非常明显,例如设计难度大、需要根据战略变化、业务发展等经常修订等。但是瑕不掩瑜,组织能力模型仍然值得设计。樱桃好吃树难栽,模型该如何设计呢?

三、组织能力模型设计01模型设计思路

组织能力模型应面向战略设计:战略决定所需的能力类型及需达到的水平,这是最主要的维度,某种程度下,可以是唯一维度。

此外,还可以考虑解决当前短板的需要,把亟需改善的短板纳入模型,以牵引组织能力提升。设计时,可以借鉴组织能力发展的一般规律和业内标杆,进行能力锚定。

举个例子:2019年腾讯公司进行了战略升级,向企业服务领域 (2B) 转型升级,但腾讯原有的2C组织能力无法支撑,新的战略要求腾讯强化2B方面的组织能力。那,具体是哪些能力呢?

腾讯根据自身的优势确定了2B开拓策略:1、以“连接器”切入2B业务,企业微信、视频号、腾讯会议等深度打通,作为B端客户不可或缺的工具和流量来源;2、以腾讯云为B端客户提供云服务;3、强化研发和创新,进军企业服务业务。

对应上述策略,2B能力这个大项,就可以往下细分为:2B的引流获客能力、数智化沟通平台能力、客服支撑等能力等。另外考虑到腾讯当前短板如缺少2B客户需求理解、拓展客户方法和流程薄弱、解决方案设计、全面客户关系管理等不足等,借鉴2B能力较强的华为等优秀实践,可以再补充或调整一些能力项。

02 模型设计流程

- 需求分析

此阶段,要从影响组织能力模型的各项因素中收集各项设计需求,特别是战略的要求,以便作为模型设计的输入。

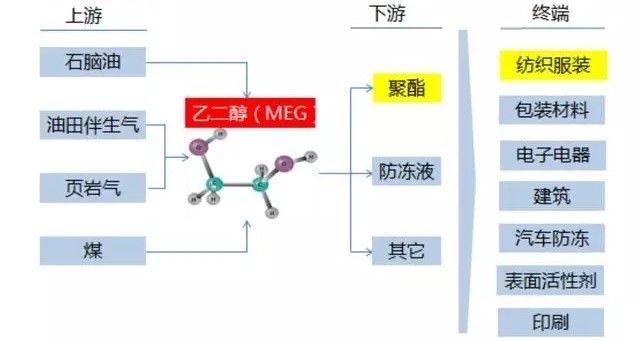

战略维度的需求分析结合公司的商业模式、价值链/流程框架,可以做得更实更贴合业务。例如:

当前短板也是一个重要分析维度。那些较为薄弱又很重要的瓶颈,就可能成为亟需提升的组织能力,因此可以纳入模型之中。例如前述腾讯案例中2B的组织能力,尽管收入等重要性不高,但是是战略升级转型的关键,因此就要重点纳入,重点提升。

标杆借鉴和能力发展规律也可以扫描出部分组织能力需求。对标标杆,看它现在有哪些能力,到了什么水平,就可以借鉴。能力规律是借鉴CMMI分级、体现能力从弱到强的一般性规律,更多用来做能力水平定位和发展指引。

此外,还需要从外部视角、商业模式关键成功要素等角度进行分析,找出在客户/投资人/同行眼中本企业的主要竞争优势、短板、关键驱动力等。

- 模型设计

前述四个维度的分析,加上价值链的分析,可以推导出生存类能力和竞争类能力,如下所示:

而进化类能力,主要根据如下能力库进行选择:

推导出来的能力项可能有很多,需要进行归类分层,并结合重要性、紧迫性矩阵进行选择,确定最终入选的能力项。

接下来是对各能力项进行分级,建立分级标准,就像尺子建立刻度,以便进行度量。分级主要依据能力规律(仿CMMI 5级)进行,结合行业、标杆和公司自身的能力状况,分出从弱到强的各级水平,并用事实/行为进行描述界定,形成可以衡量的刻度标准。

此项工作难度较高,制定者需要对行业、对业务、对能力规律有较为深刻的认识和全局的把握,才能将分级分得准确,这通常一个人难以做到,只能依赖有丰富经验的专家(内部对业务熟悉的专家 外部行业熟悉的专家 对能力规律有认知的专家)协力共创才能做到。所以,完整系统的分级标准很少见到,如果有,也是某一职能的通用分级标准,如流程成熟度、HR管理成熟度等,鲜有一个囊括各项能力的分级标准体系。

所以,很多企业退而求其次,它们对分级的精度要求也没有那么高,采用了简化做法:

- 目标及差距法:对每个能力直接确定目标水平,分析目前水平明确差距(大、中、小),根据差距程度确定提升优先级;有的公司甚至直接确定未来需要达到的状态,如研发从当前的跟随式开发走向自主性开发,直接面向客户,研究客户的需求,借鉴IPD模式成立项目式组织等,以此替代能力水平的界定,更加直接和具体。

- 通用分级法:直接借鉴CMMI5级的分级,将能力分为1-5级,但每一级不做具体描述,避开了最难的环节,而是用行业最佳水平或者理论上的最好水平作为5分,最差水平作为1分,形成一个大致准确的刻度。

- 能力评价

组织能力的评价和对人的能力评价方式基本相同,都是主观 客观结合的方式进行。

例如对生存类能力,对照分级标准,通常先确定大的区间(例如5分制下,先确定是3分还是4分水平),如果拿不准再酌情增加小数,例如3.3分。

对于竞争类能力,在上述方法的基础上,还可增加能力的结果,作为辅助评价维度。例如卓越运营这项能力,可以增加运营效率结果性指标(如周转率、成本水平、毛利率)作为辅助判断,如果这些指标显著高于行业水平,则可将卓越运营这项能力评到4分及以上。

对于进化类能力,则主要依赖专家,特别是外部专家进行评价,例如组织的价值观导向,此项能力评分区间甚至可以为负(即价值观阻碍了公司发展),但组织内部人士很可能不这么认为。这种情况就需要外部专家介入进行辨析校准。

为提高评分准确性,通常应该是团队或者群体评分,多人给出评价取中间值,这样的评价可能更加全面准确。为此,可以设计问卷或者用德尔菲法进行多人调查评价。

能力评价结果,可以较为直观地反映各项能力的强弱,发现需要提升改进的能力。由于已经进行了维度划分,模型可以直观反映出是哪一维度较为薄弱,可以判断出组织能力当前处于什么水平。如下图所示:

03 模型设计方式

推荐采用共创方式进行模型的设计和评价,实际上,共创应该贯穿模型管理的全程。

模型设计的过程,实际也是一个共识和诊断过程。团队通过设计组织能力模型,能够建立统一的认知,在设计过程中,就了解战略对组织的要求、行业内组织能力水平等,并对自家组织的能力状况有了更加清醒的认识。在评价过程中,共创更有助于大家建立客观的认知,了解当前处在何种水平,哪些比较薄弱,哪些应该提升,从而增强团队的共识和对解决方案的设计及落地。

模型设计最初可能是外部专家引导,但后续随着战略的变化、组织能力的发展,需要定期进行更新和回顾,团队需要具备二次设计和优化的能力,因此有必要通过共创的方式,让大家掌握这一能力,从而在后续的更新和优化过程中自行完成。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com