英语专业的核心课程和特色课程(从我国三所高校学生的学习负荷感受看英语专业课程改革的困境和出路)

本文来源:《外语与外语教学》.2018

转自:外语教师研究与专业发展

编者按:很值得从事对于英语专业教学改革者一看。——翻译教学与研究

作·者·简·介

邹为诚,华东师范大学外语学院教授,研究方向:教育语言学。

施清蜻,华东师范大学外语学院博士,研究方向:美国文学。

基金项目

:本文系华东师范大学教改重点项目“教育部本科英语师范专业综合课程改革项目(项目编号:2015-2017) "的阶段性成果。

本文来源:邹为诚,施清婧.从我国三所高校学生的学习负荷感受看英语专业课程改革的困境和出路[J].《外语与外语教学》.2018(1):84-91,148-149

摘要:近年来,我国高校英语专业出现了许多以提高思辨能力为目标的改革。本文作者连续两年访谈了三所相同年级的英语专业的学生,通过分析学生的感受,发现英语专业课程改革应该把人的全面发展放在首位,而不是提高“思辨能力”。英语专业课程必须在“语言能力”、“人文教育”和“专业特性”三者之间取得实事求是的平衡。作者认为,中国高校英语专业的课程改革要以学生的长远发展为目标。

关键词:英语专业课程改革;学习负荷

1.研究背景

近年来,我国英语专业改革的呼声不绝于耳,可以预见在不远的将来,英语专业课程标准将引发我国英语专业的新一轮改革。目前己经有若干学校开始了行动,如北外英语系的以教师专业发展为基础的课程改革(张莲等,2013)和南大英语系以提升学生实际工作能力为基础的改革(文秋芳,2014)。这些改革都力图回应多年来对英语专业“思辨缺席”(黄源深,1998)的批评,以提高学生的思辨能力为突破口。

但是,大幅度提高课程的学术思辨内容、提升教学要求,学生是否就能够提高思辨能力了呢?这样做的代价又是什么呢?我们不妨先看一看某高校学生的反馈信:

X老师。

请老师您不要再向学生灌输学术界学术等名词了。您最好先问问班级哪一个人是要来当未来的学者。……我们每个人每周都要花去整整一天甚至一个周末的时间写作业……这一天可以做自己喜欢做的事,跟好朋友聚聚餐,但是很抱歉我得写作业。这就是我们的生活现状。……我们只想当一名普通的初高中老师:对教学充满热情能教学生的老师。而不是去搞什么学术研究,大家真没兴趣……我们真羡慕X班,他们不用像我们班这样,想做什么就做什么,有时间谈恋爱,做自己想做的事情,大学里面能够做自己想做的事情绝对是最美好的事情。……写论文本身没问题,但是我们一学期平均“一科”就要写六篇以上上千字的论文。……我觉得把所有写这些的论文的时间还不如认认真真地欣赏一部美国电影,看一部英文小说,……这些都是英语系应有的传统。……我们沉默了很久,也跟您说说。

这封信的背景是该校正在贯彻教育部关于提高本科生教育质量的指示,开展英语专业课程综合改革。改革的目标是改变目前英语专业特色不明,学生学习层次过低的现状。出于慎重,教改仅仅在个别班级中开展,其它班级作为对照平行班。在试验进行了两年半的时候,这位学生因为学习压力过大而向教师投诉,教师给予了恰当的回应,及时地调整了学生的学习负荷,使课程改革得以继续下去。

2.研究问题

学生的来信告诉了我们什么?我们如何看待教育改革给学生带来的影响?英语专业如何建立起合理、同时又有质量的课程体系?这就是本文要探讨的问题。

但是一个不可回避的问题是英语专业的学生能不能接受逻辑性很强的专业训练?他们入学时的语言水平高低不一,能否支撑专业教育?如果各门课程都在强调专业特性和逻辑思辨能力,累加起来,学生是否能够承受?还有我国英语专业的教师并不是专业教师,虽然很多教师有海外留学的背景,他们的教学技能以及专业知识都还没有经过实践检验,他们会给语言水平较低的学生授课吗?

3.研究方法

本研究采用扎根理论(Creswell ,1998)定性研究的方法来研究上述问题。扎根理论要求研究者直接从关键的证据中入手,分析数据中所隐含的意义,在此基础上构建合理的理论。本研究为了确保研究内容的合理性,还选择了另外两所高校的英语系作为参照,三所高校的情况见表1。

表1 研究对象、研究目的和调查方式

研究者对三所高校两个年级的“目标小组(Focused Groups)”跟踪访谈。访谈内容先开展“收获感”和“难度感”分析,然后用课程四要素理论(学习者(Learners)、教育者(Educators)、知识(Knowledge)和环境(Context) (Schwab,2013)编码分析学生感受背后的原因。研究共设计四组与访谈分析有关的“一级码”,它们分别代表了下列四种“意义指向”:

(1)“学生因素”:学习者自身的特点,如语言基础、成熟度、能力和动机等。

(2)“教师因素”:教师的特点,如学术和教学能力、责任心和管理能力等。

(3)‘知识因素”:知识类别,用课程类别表T}‘语言基础类’、“人文教育和实用技能类”和“专业类”,不同类别的课程对学生有不同的挑战程度。

(4)“课程环境”:共分为两个因子,第一是指教师授课和学生阅读的主要语言:英语或者汉语;第二指课程是否有“先修要求(Prerequisite) "“先修要求”反映了课程的结构。

访谈数据采用多人多方法解读的方式以求得最大限度的合理分析。首先是两位作者互相协商,达成一致的意见,然后邀请五位来自UB学校的任课教师发表他们对学生学习状态的看法,根据他们的意见对先前的编码进行调整;两位硕士研究生独立解读,然后与两位作者交流看法,最后两位作者统一各方的意见,完成最终的数据分析。

4.研究结果

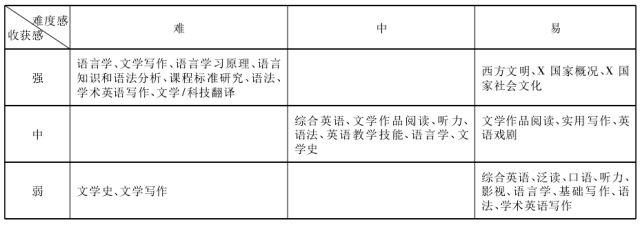

4. 1难度感和收获感交叉分析结果

交叉分析指分析时同时从两种感受的方向分析学生的访谈内容,分析结果见下表。

表2 课程负荷感和收获感的交叉分析结果

注:课程的实际名称和本文所用的名称稍有出入,例如X国概况/文化也包括X国的语言史,X文化导论等

表2显示,学生对课程的负荷和收获的感觉集中在以下三个类别上:

(1)难度大的课程,收获感要么很强,要么很弱;

(2)中等难度的课程,收获感也是中等;

(3)难度较低的课程,收获感却可以很高,中等或者很弱。

整体上看访谈数据,课程的难易、收获感强弱和学校类别之间没有明显的关系。没有出现人们通常认为的那种情形,即高端学校的学生聪明好学,学习容易,收获感强,低端的普通学校则出现与高端学校完全相反的情况。现有数据表明,三类学校的课程都让学生产生难、

中、易和收获强、中、弱的感受。

4. 2学生感受背后的原因

访谈内容分析是为了探究学生所说的“收获感”和“难易感”背后的原因,表3列举了若干课程的典型摘录(Quotations)。

表3 学生访谈的“意义指向”

上述学生访谈摘录涉及了十三门课程,其中的四门课程(综合英语、基础写作、听力、戏剧)只分析出一个“意义指向”(教师因素),这四门课程主要是基础课,这似乎说明,学生对基础课的感受主要来自于教师因素。

其余九门课程均可以分析出两个、甚至四个“意义指向”。这说明,学生对课程的感受是由于多种因素造成的,这里面既有教师的因素,也有学生本身,还有知识类别和环境等因素,甚至还有这些要素的综合作用。

5.讨论

5. 1课程类别和学生感受之间的关系

5.1.1语言基础类课程

语言基础类课程(1 -4)的主要“意义指向”是教师因素。其中的原因不难理解。语言基础课的主要内容是一些人文熏陶类的文章,这些文章的主要目的是学习语言知识和锻炼语言交际技能,而语言知识和技能对学生来说既没有思想挑战性,也没有知识深度,因此,这类课程很容易沦落为逐句逐句的“转述”(如1C的Paraphrase),如果再加上教师的责任心差(如3A,听力课教师睡觉)和教学手段低级,学生便在学习过程中“开火车”,或者“装死”,完全谈不上有什么收获。语言基础课教师不一定要有很高的专业知识,但是他们的教学能力和管理能力是决定学生对课程感受的主要因素。

在语言基础类课程中,语法课是一个例外,语法课的“意义指向”涉及到“教师因素’“知识因素”和“学生因素”。语法分析需要很强的语言学逻辑分析能力,如果学生不喜欢逻辑要求较高的课程,或者教师不善于分析,学生就不会对这门课程产生好感(如4B)。但是,如果教师的语言分析能力好,同时教学也有吸引力,或者教师挑选的知识点恰好适合学生的口味(如4C,分析语法题),能够主动学习的学生(如4A和4C)则会有很强的收获感。

5.1.2人文教育和实用技能类课程

在人文教育和实用技能类课程(5-8)中,学生大多抱有比较正面的感受。这一类课程一般都是文化学习和作品欣赏,具有很强的愉悦功能,很容易吸引学生(如5的戏剧课),同时,教师也很容易找到发挥的余地(如7B,奇思妙想)。学生甚至将“看一部英语小说,认真欣赏一部美国电影”当成是“英语系应有的传统”。这一类课程往往与学生的己有知识有很大的关系,这起到了“先修要求”的作用(如6A,“中学学过世界历史和地理”)。此外,‘课程环境”的语言要素也发挥了重要的作用(如6A和7A,”读不完就去看中文’,‘来不及看,就跳过去了,有的就直接看中文”)。还有一些技能类课程(如8 B)“都是用中文讲”。这一类课程最显著的特点是认知要求比较低,因而学生很容易产生收获感(如8 B}“发声,形体课有收获”),但这类课对教师的要求也低,如“不会教”的,或者在课堂上“瞎扯”的人都有。

5.1.3专业类课程

认知要求较高的专业类课程(9一12)的“意义指向”比较复杂‘教师因素’、‘学生因素”、“知识因素”和“环境因素”相互影响。例如“语言学”是一门专业性较强的课程,学生普遍具有畏惧感,缺乏学习动机。对教师来说,这也是一门有挑战性的课程,在专家所熟悉的领域,学生觉得有收获(如11 B,“X章节还是讲得很清楚的……”),但是如果讲到别的专题的时候,学生的感受就很差,导致有的学生放弃学习(如11 B,“土了一次,不知道老师在讲什么,后来就不看了”)。但是另一位擅长“一般语言学知识”的教授,善于举例,能够深入浅出地搭脚手架(如11 A,‘教师会补充很多例子”)。课程的环境因素同时也在发挥着作用,满足了“先修要求”(如11 A,“书上的内容和我们上学期一门课的内容很相似”)的课程感受就比较好,而不满足“先修要求”的课程学生的感受就很差(如13 A,“要我们创新,我们都找不到论文,不知道该找什么”)。

知识因素对学生的感受影响同样很大,这主要表现在“专业类课程”中。例如文学史和文学写作的知识具有非连续性的特点,对于一个初入专业的学生来说具有挑战性,课程就会变得艰难(如9 B,“老师讲这个人怎么样怎么样,放点电影,联系联系历史,都是片段性的”)。又如在文学写作课程中,学生对知识的性质产生了质疑,认为文学欣赏课无非是“把作家和作品弄得零零碎碎,把全社会都知道的事情搞得高大上地给我们”,还有同学认为这样学习片断式的作品,使得他们“对于作品的印象没有以前读那么深刻”。当老师意识到知识的难度,采取恰当措施降低认知要求时,(例如改变写作的文体要求),学生的感受就会改善很多(如13 B,“老师给我们一个话题,譬如《经济学人》上的文章,先看,然后上课讨论,让我们说说想法,就此话题写一篇文章,两周写一次,长度不等,有话就长一点千把字,没话就短一点六百字左右。”)

在专业课程的学习中,当教师的职业水准和知识因素合并时,会产生非常强烈的效应。例如文学写作课本来就比较难,但是丫··…助教个人偏好影响很大,给分数很主观,分数都差不多”,导致一位学生产生了极端负面的感受(‘这门课让我失去了兴趣,我觉得大学有这门课真是悲哀……”)。

5.2外语专业训练要尊重“门槛原则”

英语语言训练和专业训练相结合一直是我国外语界梦想扭转“缺乏思辨能力”的默认手段。可是调查结果显示,学生并不领情。这是不是反映了他们的逻辑思维能力不强?承受不了这些专业训练?事实上,答案并非如此简单。

要在英语专业课程上融合专业训练,有必要先弄清一个前提,就是外语学习和专业知识学习的关系。北美语言教育界在上世纪七十年代针对双语学习提出了一个“门槛假设”(Threshold Hypothesis) (Cummins,1979)。这个假设认为,如果L2学习者用L2学习认知要求比较高的内容(如阅读和数学),学习者的L2能力必须达到一定的水平。当学生的L2能力不足时,他们的认知和学术成就就处于劣势地位。在语言教育研究中,关于L2能力、认知能力和学术成就的关系有若干重要的研究(Stern,1983 :401)。最近的一项大规模研究再次证明(Ardasheva et al, 2012),只有当学习者的语言能力突破“门槛效应”时,双语者的认知优势才能得到发挥。这些研究告诉我们,英语专业学生用英语来学习专业知识时有相似的困难,他们在认知要求较高的任务上处于劣势,此时,若要求他们同时学习若干门认知要求较高的专业课,可能会使学习负荷雪上加霜,本文开头的匿名投诉信就是一个有力的证据。

语言学习和专业学习的关系告诉我们,提高学生的语言能力是英语专业课程改革的基础。外语学生的语言在很长一段时间内是十分幼稚和低级的,这是由于外语能力的变化很慢(Gumming, 2015)的原因所致。因此,他们在很长一段时间内无法用外语真实地反映他们的思维能力,这些都是外语学习者需要经历的自然过程,这和学习者是否有高级思维能力没有关系。教师应该理解学生的难处,视他们的语言发展水平决定专业知识的介入程度。

5. 3课程设计的原则

上述讨论并不是说,课程改革就不要增加学术含量,相反,大学教育永远都要把培养学生的学术能力作为第一目标。表1表明,语言基础类课程绝大部分的收获感很低,这说明课程改革的空间很大。但是我们在改革课程系统时,必须结合学生的特点和能力考虑培养目标,把学生的长远发展作为课程设计的突破口,学生专业知识的学习必须以不伤害他们的信心和动机为前提。

5. 3. 1以学生能力为基础设计课程

课程的设计者必须懂得建构主义的学习理论,能够根据学生的能力选择难度和性质不同的知识或者采用不同的教学策略。有的知识的比较抽象,如语言学理论,开设这样的专业课的前提必须是学习者有机会能够利用己有的知识。如果学生不具备这些条件,课程设计者就不应该设计英语语言学课程。如果非要学习语言学理论,则宁可开设用中文教授的语言学课程。如果学生有能力应付英语语言学课程,教师也必须根据学生在语言学方面的基础和逻辑思辨能力设计不同的教学支架,或者先开设中文的先修课程,然后开设英语的语言学课程,而所有这一切还必须建立在任课教师具有良好的语言学知识和教学经验之上。如果我们的课程设计以教师为中心,以为自己想开什么课就可以开,将这些内容强加到学生的头上,还美名其曰增强“思辨能力”,实际上是违背学习规律的“拔苗助长”。

5.3.2开展人文教育促进学生的成熟度

学习者的学习动机和学习者的成熟度有密切的关系。大学本科生对未来的想象往往比较幼稚,例如那位投诉的学生“只想当一名普通的初高中老师:对教学充满热情能教学生的老师。而不是去搞什么学术研究……”。很多类似的学生没有耐心忍受暂时的学习困难,在学习上表现得非常幼稚,一遇到困难便放弃。因此,课程设计者应该重视“人文教育类课程(Liberal Arts Education Courses)”的作用。这些课程能够促进学生的成熟,在美国的大学中非常成功。英语专业的学生在这方面具有得天独厚的条件,人文教育类课程普遍受到学生的欢迎,因为这类知识比较简单好学。如今的学生缺乏足够的社会经验,他们成熟得比较晚,因此,大量阅读他们感兴趣的英语文学作品能够使他们更加容易进入“他人的心灵世界”,促使他们成熟得更快,帮助他们理解人生目标。但是,这样做的前提是作品的内容和语言必须是学习者能够驾驭的,而不是去读教师自己喜欢但是却超出学习者能力的东西。

5.3.3合理的课程的比例和教师的教学策略

课程合理比例的意思是设计者需要依据学生的三个条件(“语言基本功’、“动机和兴趣”和“成熟度”)决定三类课程(‘语言基础类’,“人文教育和实践技能类”和“专业类”)之间的比例。每一所高校都希望提高自己课程的专业水平,但是课程设计者必须根据学生的条件考虑三者之间的百分比。

任课教师必须有合理的教学策略。教学策略包括选择内容、教学手段和评价要求。例如语言基础类课程,教学手段应该丰富,但是评价要求应该严格,不合格的学生应该淘汰。

人文类课程的教学内容应该丰富多彩,但是评价应以长期性评价为主。如果是专业课程,则学习内容和评价要求应该灵活,课程数量应该严格控制,教师必须有足够的专业资质。

最后,任课教师还应该引导学生树立正确的专业观。大学教育不是基础教育,本质上属于“淘汰性质”,因而严格的学术训练是必不可少的。“想做什么就可以做什么的”大学教育,或者“看部英语小说,看部电影”就算作是英语专业的训练恐怕己经永远地成为了中国高等教育的历史。

6. 结论

英语专业的改革己经是我国英语教育界的共识,但是我们必须看到,改革不应把提高“思辨能力”作为目标,而是应该把人的全面发展放在首位。教师首先要让学生有一个正确的情感态度,其次才是学习者的专业知识和能力。若在学生条件不具备的情形下,一味提高“思辨能力”可能是拔苗助长的做法,如果形成课程叠加效应,结果会非常糟糕。

教师是改革中的另一个重要因素。教师需要在实践中逐步摸索提高,因此,课程改革应该谨慎而行,课程开发应该有事先的设计,并经过至少两轮试验和科学的检测。

本文最后提出了课程设计的三项原则,要求课程设计者充分理解学生在外语学习和专业学习方面的认知困境,在理解知识特点、学生条件、教师条件和学习环境的四个要素的基础上,平衡好语言训练、人文教育和专业知识的三大课程群。每门课的任课教师都必须以学生为基础设计教学。

我国幅员辽阔,高校数量众多,因此英语专业的改革必定会出现百花齐放的局面,这是以学生为中心的课程改革必然会产生的结果。对此,英语教育界应该调整心态,以平常心来看待这一“新常态”。

排版要求,文章做了略微改动,限于字数,参考文献省略,引用敬请参照原文

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com