80后农民童年经历(农村孩子五十年代的童年趣事)

原创

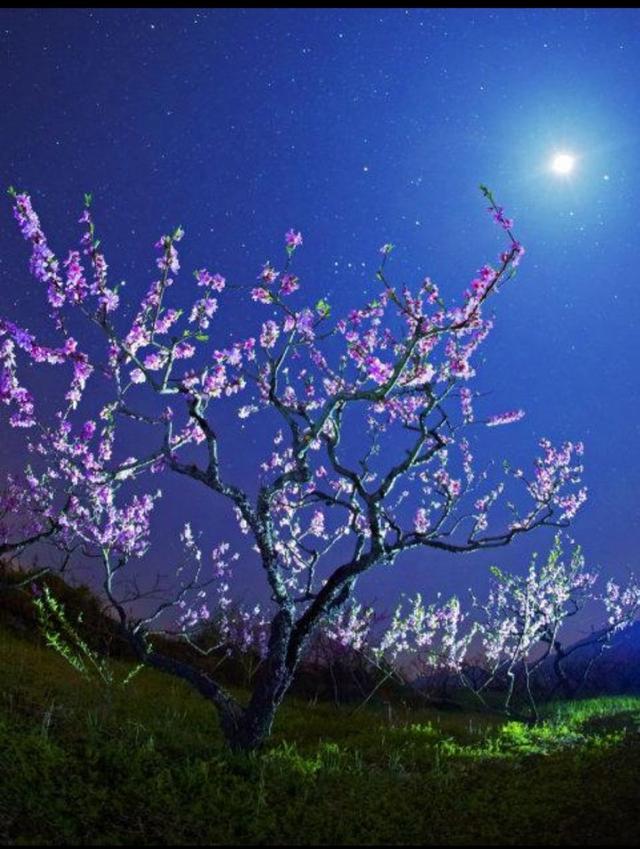

弹指一瞬间

江河东逝去

时光如云烟

明月照寰尘

湖水银波闪

声声布谷鸣

流星划过天

宁静的夜晚,遥望满天的繁星闪烁,倾城的月光缓缓地流泻。唤起了童年那美好的记忆,那些琐琐碎碎的经历好像幻灯片一样浮现在眼前。

记得有六、七岁吧,时间好像是1959年。那一年风调雨顺,收成不错。三夏大忙接近了尾声。

西边的山头托住了磨盘一样大的太阳,傍晚的霞光铺满了大地。打谷场上,晒干了的麦子已集中成堆,像个小山头一样。大人们忙着一斗一斗地把麦子往口袋里装,刚交完公粮的老牛大车就等在一旁,说是赶擦黑再跑一趟。收公粮期间,粮站晚上会加班到半夜。

我们一群张狂的小伙伴们在场畔里比赛爬树,有的爬上树逮知了,有的上了槐树折槐米,还有人在椿树上扣胶胶。我正在爬的这颗老榆树上有个鸟巢,估计鸟巢里面可能还有鸟蛋,我全力以赴向上爬,手快够到鸟巢的时候,母亲在树下喊我:下来!下来!一天弄的跟土贼一样,回去把你洗一下。我有点不甘心,眼看就能掏到鸟蛋了!母亲又说:忙罢就把你圈到笼笼里去了(那时没有学前班,直接就到一年级读书了,笼笼指学校,在妈妈眼里,我就是蚂蚱),趁这几天不太忙,明儿个到你舅喔哒逛一回。我一听,高兴极了,赶紧从树上溜了下来,撒着欢儿跑回了家。

我舅在西安工作,我还没有去过,听说要去西安,我高兴地连蹦带跳。母亲还到隔壁二大爷家去问,看西安的车啥时候发。二大爷说:县城到西安省(二大爷把西安市叫西安省)一天两趟车,第一趟天不明就发车了,第二趟烨端了发车(烨端了就是太阳到正南、中午12点左右)。 二大爷过去教过书、是个经过世面的人,经常出门,见识很广。回到村里时常给邻居们炫耀,说他在外面都见过什么,经历过什么。就在昨天晚上,他还在村口给大家讲演哩,二大爷说:我最近到白灵宫(烽火村)亲戚家逛了两天,人家白灵宫的书记王保京跟周恩来到苏联访问去了,苏联人还给王保京送了一件宝贝,那个宝贝的形状就跟一块砖头差不多,还有点像妇女们的木梳盒子,王保京回来后把那宝贝毎天晚上放在村办公室的院子里给大家放戏哩。

有人说道:净胡谝呢,木头盒盒还能唱戏?! 你还不信!二大爷继续说:我亲眼看见的,人家把那宝贝叫戏匣子(半导体收音机)。不但能唱戏,里头还有几个人轮着讲话哩,我亲眼看到哪个戏匣子在唱戏的时候,一个老汉在旁边拿着扇子还给戏匣子扇凉呢!有人说还用搧,老汉说:瓜娃子,咱坐下听戏都热的很,这么多人钻到这盒盒里面还能不热! 二大爷的话不管是真是假,反正大伙都爱听。

二大爷还说过:西安的煤油灯火苗是朝下烧哩!

我觉得太奇怪,心想:这一次到西安去,一定要看一看煤油灯的火苗咋样朝下烧。

第二天早早吃了饭,我就背上一小袋馍蛋蛋(母亲连夜给舅做的干馍),跟着母亲一路小跑,从石包袱(石杨村)翻过泔河,烨端以前赶到了县城。坐上汽车一路摇摇晃晃到了玉祥门,再坐公交车,惊奇的看着车窗外一排排的洋楼呼呼地闪了过去,不大功夫就到了小寨舅的住处了,这时的太阳只有一杆高了。

舅见我们来了,很是高兴。赶紧用洋火把煤油炉子点着,一会儿饭就好了。我吃过饭就盼天黑,终于夜幕降临,舅把墙上的绳子一拉,灯亮了。我一看,不是煤油灯!我好奇的把绳子拉了一下,黒了!又拉一下,亮了!再拉一下,又黒了!再拉一下,又亮了。舅笑着说:不敢拉了,再拉灯泡就闪了。舅对母亲说:乡下没通电,娃没见过电灯。

噢,电灯!这是我人生第一次见到电灯!好奇的心促使我又想拉墙上的绳子,我刚一伸手,发现母亲瞪了我一眼,吓得把手赶紧缩了回去。舅又说:不要急,国家报纸上说了,过两年农村也要变成楼上楼下、电灯电话。那阵子还有人传言,楼上楼下、电灯电话,点灯不用油,耕地不用牛。到那时就成了共产主义了。 晚上,舅还带领着我和母亲去到北大街的易俗社看戏,我发现,西安市的晚上和白天一样亮,街道的景色比白天还要美!看完戏,我又发现,都快半夜了,大街上的人比镇上逢集时的人还要多!第二天,舅又带领着我们逛了大雁塔。中午吃完饭,我便和母亲坐着礼泉那第二趟班车回家了。

回家后,我迫不及待的告诉小伙伴们,二大爷只知道西安省的油灯火朝下,他还不知道那个灯不用洋火点,把绳子一拉就亮了。小伙伴们一脸的困惑,虽然不大相信,却也说不出反对的话来,我还给他们讲了西安的见闻。在他们眼里,我也成了见过世面的人了。 没有电!现在的年轻人是不敢想象的,肯定会有人认为没有电的话,人怎么活!其实不然,没有电的日子也是丰富多彩的:

夏天的晚上,只要到月光亮堂,姑娘媳妇们就端着自己的纺线车子,集中到场院来,一边纺线线,一边拉家常,叽叽喳喳,热热闹闹。小伙子们三个一伙,五个一帮,有的在树上摸知了,把知了逮上几十个,然后弄上一堆火,把知了一烤,津津有味地吃上一通,我也吃过,不用放盐,吃起来还相当的有味道。还有人晚上到崖畔畔挖蝎子,挖到蝎子到药店还能卖钱。那时候虽然没有通电,但是条件好一点的人家还买了手电。(我们家没有)。年龄稍大一点的伙伴们把自家的手电偷出来,给手电筒卷上一个纸筒,手电照出去就没有余光了,晚上到野地里一照,有些不太灵光的兔子见了光亮很好奇,并盯着光源一动不动,伙伴们就从黑暗处悄悄摸向前去,一阵乱棍,就能吃上兔肉疙瘩了。 最热闹的地方就是村口的大槐树下,不去野外搞活动的人们围成一大圈,听邻家的三爷讲书。三爷是个老秀才,每天晚上给大家讲书,从四大名著到天文地理,从小道消息到通俗笑话,讲上个一年半载,内容都不会重复。人们的文化生活丰富了不少,在三爷的开导下,特别是年轻人,既提高了文学知识,又充实了社会阅历。这些听三爷讲书的人,虽然吃不上烤知了和兔肉疙瘩,权衡利弊、倒也欣然。我就是三爷的忠实听众之一。

到了冬天,人们的业余生活更是五花八门。年轻的姑娘媳妇们跳绳的跳绳、踢毽子的踢毽子,还有打沙包的、跳皮筋儿的、动作剧烈一点的活动就是怼鸡,怼鸡的游戏是:双方各自用双手把自己一只脚抱起来,然后单腿蹦着蹦着用膝盖撞击对方,谁先倒地,谁就输了。

男人们发明了最原始的棋盘博弈,简单一点的就是四顶儿,用手指在地上划横四道印,竖四道印,象个井字,只是横竖多两划,然后一个人用小土块、一人用小柴棍就开战了,其中变数多多、乐趣无穷。还有横竖划五道印的游戏叫狼吃娃,横竖七道印的游戏叫丢七方。丢七方难度更高,其博大精深的程度丝毫不亚于中国象棋。还有些爱好象棋的乡党们酷爱下棋,但是又舍不得投资买,就鼓动村上的一位木匠大叔做一副,木匠大叔也不推辞,他把一根硬木棍绑在树桩上,然后在上面刻字,刻好一个字,就把这个字锯下来,再仔细打磨。忙碌了好几天,终于把一幅象棋的三十二个棋子都整成了。乡亲们高兴地送给了木匠大叔一个雅号:万能人!还有一些性格豪爽的小伙子不爱丢方下棋,他们发明了另外一种游戏叫做打抬(读四声)!就是把一根二尺多长的木棍(比胳膊还要粗)横放在地上,然后再拿上同样的一根木棍在四五米远的地方猛扑过去借势把手中那根木棍扔出去猛击地上那根木棍,被击的木棍越过划在地上的横线,就算胜利。 还有规模大一点的阵仗:娃娃们有组织的编为两个“野战军团”,每队十多人到数十人组成,由各自的娃娃连长带队,双方相对扎营布阵于几十米开外,先是啦啦队式的口水战,随之升级为空战(双方都用土块远远地投向对方阵营)。那一方招架不住,便落荒而逃,而胜利的一方免不了啸叫着追杀过去⋯⋯。乡村的土游戏项目太多了,记不全了。

[图片]

那时,纯朴的乡亲们用纯朴的生活方式过着纯朴的日子,生活清却丝毫没有怨言。邻里关系非常和谐,谁家要是打墙盖房,大家都争先恐后地去帮忙且不要报酬。

谁是最可敬的人,那就是我们的父老乡亲。 谁是最厚道的人,那也是我们的父老乡亲。 谁是最值得我们怀念的人,还是我们的父老乡亲。

半个多世纪过去了,我的脑海里好像过电影一样蓦然掠过了一个个熟悉的身影。除了一块玩大的伙伴以外,还有那些故去的父辈们,他们的音容相貌又浮现在了我的眼前⋯⋯二大爷、三爷、二伯、木匠大叔、还有好几任的生产队老队长⋯⋯,一茬又一茬的走了。人走了,留给我们的是勤劳、善良、呵护和关怀。这些普普通通的父辈们以他们的善良和朴实,彰显了那个时代的闪光点,昭示着中华民族传统美德的一瞬间。

夜深了,人静了。月色朦胧,凉意袭来, 又要入秋了……

.

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com