青岛企业形象升级(设立品牌日又一次做到)

今天,市人大常委会召开新闻发布会,发布对《山东省青岛西海岸新区条例》执法检查情况,对《山东省红色文化保护传承条例》执法检查情况,解读市人大常委会作出的关于设立“青岛品牌日”的决定。

青岛市人大常委会通过决定:将每年的7月17日定为“青岛品牌日”。至此,青岛成为全国首个设立“品牌日”的城市。品牌战略,在青岛上升到前所未有的高度,也标志着青岛在发展品牌经济、深化品牌建设方面更上一层楼。

设立“青岛品牌日”

擦亮“青岛制造”名片

今天,市十七届人大常委会第一次会议表决通过了《青岛市人民代表大会常务委员会关于设立“青岛品牌日”的决定》,将每年的7月17日设立为“青岛品牌日”。青岛成为全国首个以人大行使重大事项决定权的形式,设立品牌日的城市。

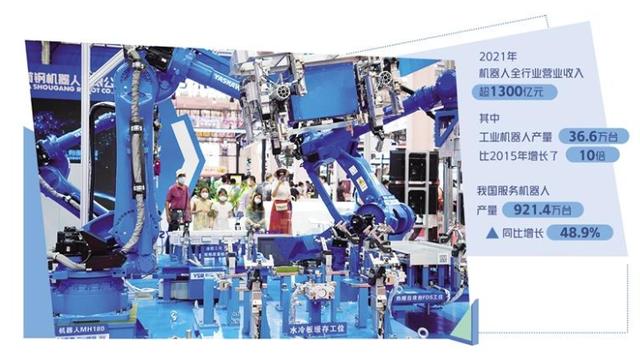

海尔布局物联网造车领域。

品牌是企业、城市乃至国家综合竞争力的重要体现,是生产者和消费者共同的追求,是深化供给侧结构性改革的题中之义。品牌也是青岛发展最具特色的名片。经过30多年的培育,我市拥有世界品牌500强企业2家、中国名牌产品68个、山东省名牌产品700个,中国驰名商标123个、中华老字号19个、国家地理标志保护产品6个,总量位居全国同类城市前列。

记者了解到,2017年起,国务院将每年5月10日设立为“中国品牌日”,省政府推动“好品山东”2025年竞争力位居全国区域品牌前列。

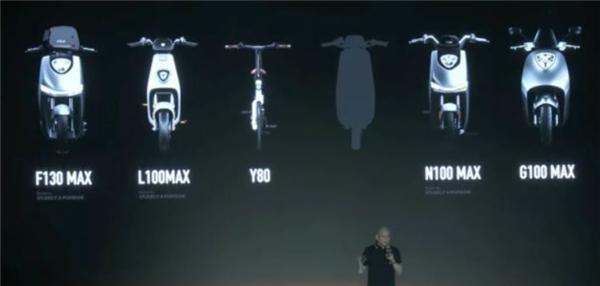

2021年7月17日,试水举办 “青岛品牌日”系列活动,海尔、海信等“五朵金花”领衔31家制造业新金花、100多家新锐企业,“以老带新”“以大带小”,抱团打造全新城市IP形象,实现青岛品牌营销的深度转化和升级,荣获2021 ADMEN国际大奖数字营销金奖。7月17日成为了青岛品牌值得纪念的日子。

西海岸新区大场镇万亩现代农业产业园。

2022年,青岛市党代会和“两会”,首次鲜明地把“工赋青岛 智造强市”上升到城市品牌的高度,成为青岛制造品牌、新一代“青岛金花”品牌的新使命、新内涵,也成为青岛品牌经济发展的新机遇、新能量。

去年开始,我们对青岛市的品牌建设开展了一系列调研,在调研新一代‘青岛金花’培育扶持情况的过程中发现,近年来,新媒体和品牌营销策略日益兴盛,饮料、家电等行业竞争激烈,我市传统优势品牌的影响力和市场份额有所下降,新经济品牌尚未形成一定规模。因此,重视和加强品牌建设刻不容缓。

盛斌杰表示,设立“青岛品牌日”既是贯彻落实国家、省委、市委决策部署的具体举措,也对进一步发挥青岛制造品牌优势,加快振兴实体经济,建设现代产业先行城市具有重要意义。设立青岛品牌日,彰显了青岛重视品牌培育、支持品牌发展的决心,将进一步擦亮“青岛制造”名片,提升城市知名度和美誉度,激发企业创新创造活力,加速打造全链条创新创业生态,推动“城市与品牌共成长”。

盛斌杰说,下一步,市人大常委会将持续关注我市品牌建设工作情况,通过开展专题调研、听取审议市政府有关工作报告、视察等多种形式监督推动《决定》的贯彻实施,全力支持、积极参加“青岛品牌日”相关活动,做好宣传推广,助力我市在新一轮品牌竞争中继续走在前列,再创新的辉煌。

树立“山东唯一区”鲜明导向

鼓励先行先试制度创新

西海岸新区于2014年批准设立,是十九个国家级新区之一,是山东省唯一的国家级新区,承担着国家赋予的经略海洋、融合创新、自贸试验区和体制机制创新四大战略任务,在全省、全市发展大局中,占有举足轻重的地位。

青岛海信智慧湾项目效果图。

《山东省青岛西海岸新区条例》(以下简称“《条例》”)由山东省人大常委会制定,于2018年1月1日实施。据市人大常委会财经工作室主任盛斌杰介绍,为推动西海岸新区高质量发展,充分发挥引领带动作用,市人大常委会将开展《条例》执法检查作为今年工作要点,成立执法检查组,开展多次线上线下座谈交流,带领常委会部分组成人员以及省、市、区人大代表,赴西海岸新区开展实地调研和执法检查。

“从检查的整体情况看,新区行政管理体制逐步理顺,体制机制创新打开新局面,产业发展迈上新台阶,海洋经济实现新发展,城市建设呈现新面貌。同时,检查也发现《条例》部分规定尚未落实到位,在对新区战略定位的认识、行政管理权限下放、先行先试和体制机制创新力度、产业发展要素保障、海洋经济发展战略支点作用和城市功能建设等方面存在不足。”盛斌杰说。

为充分发挥《条例》在新区建设和发展中的作用,执法检查组提出了六个方面的建议:

树立新区“山东唯一区”的鲜明导向,赋予更高层级决策支持权。建议设立省领导挂帅的领导小组,或者部省市联席会议制度,建立常态化协调保障机制。新区要勇挑重担,不断完善自我运行机制,积极向上争取政策支持。

做好权力下放和承接工作,提高新区审批自主权。落实《条例》关于行政管理权下放的规定,实现“应放尽放”“放权到位”,可以“授权”的不采用“委托”的方式。新区要狠抓作风能力提升,优化办事流程,提高业务能力,确保赋权事项落地落实。

支持改革探索,鼓励先行先试和制度创新。落实《条例》先行先试规定,打造体制机制创新试验田。举全市之力,打造青岛自贸片区先行先试标杆。探索建立创新联动发展机制,推动青岛自贸片区改革创新举措在新区全域推广。

强化要素资源配置权,保障实体经济加快发展。落实《条例》关于用地、用海、用能、金融、重点项目布局、科技创新服务等支持规定,强化要素支撑和保障,推动新区经济实现高质量发展。

纵深推进经略海洋,加快构建现代海洋产业体系。落实《条例》关于海洋经济特色、建设海洋科技创新中心、培育海洋新兴产业的规定,加强科技兴海、产业强海、开放通海,打造青岛引领型现代海洋城市核心区。

聚焦人文智慧绿色发展,全方位推进城市建设。落实《条例》关于城市规划设计、基础设施、生态保护的规定,坚持绿色低碳发展,建设品质之城。

挖掘开发红色资源

传承弘扬革命精神

《山东省红色文化保护传承条例》于2021年1月1日起在全省施行,这是全国第一部保护传承红色文化的地方性法规,为我省保护红色资源、传承弘扬革命精神提供了有力的法律保障。

今年2月底以来,市人大常委会组成执法检查组对《条例》的贯彻实施情况进行检查,先后召开了执法检查动员会以及各层面座谈会,听取市政府及相关部门、区(市)的贯彻实施情况报告,实地查看了青岛支部旧址、刘谦初故居和刘谦初红色文化园等十余处红色遗址。

在孩子们心中种下红色的种子。

“通过检查,我们发现《条例》颁布施行以来,全市各级各部门立即行动,采取有力举措,《条例》的贯彻实施取得一定成效。但是,与《条例》的要求相比,与红色文化传承保护的目标任务相比,我市还存在一定差距,主要是在《条例》的宣传普及、红色资源的挖掘开发、红色遗存的保护传承方面还需改进和提升。”市人大常委会教科文卫工作室主任吴东山说。

针对存在的问题,市人大常委会提出了意见建议:

提高政治站位,加大贯彻实施力度。要把落实关于红色文化保护传承的重要论述与贯彻实施《条例》结合起来,把红色文化保护传承工作放在极其重要的位置来谋划和部署,不断增强贯彻实施《条例》的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

建立领导协调机制,做好统一规划。建议成立全市红色文化建设工作领导小组,并建立市、区(市)之间,相关部门之间的工作协调机制,形成保护传承红色文化的合力。做好我市红色文化保护传承的总体规划,借助专业研究团队,对市红色资源进行全域规划,争取实现横向整合、纵向贯通,提升我市红色文化整体影响力。

厘清红色文化脉络,进一步挖掘整理。建议对全市红色历史发展脉络进行全面深入梳理,并以此为主线对相关红色资源进行系统、深度挖掘,特别是“五四”运动、早期党史、工人运动等在我市红色历史上占较大比重、需进一步研究和发掘。

加强保障,建立健全长效机制。建立市、区(市)红色文化专项资金或积极筹措社会资金,积极争取上级资金支持,编制好修缮保护方案,对现存亟待修缮的红色遗址集中进行维护。

来源丨观海新闻/青岛晚报 首席记者 张译心

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com