甘肃最有名的岩画(从岩画看武威远古先民的生存环境和精神世界)

岩画起源于旧石器时代晚期,是古代狩猎者和牧人们用尖状利器或矿物颜料凿刻、绘制在山崖、峭壁及独立的岩石上的一种原始文化艺术。文字发明以前,远古先民就用这样的方式来记录他们的生活,这些独特的艺术作品,也成为现存最古老的“文献”,为我们研究古代人类社会活动、探究其精神世界提供了珍贵的图像资料。

武威历史悠久,早在四五千年以前就有人类活动的印迹,境内分布的上百处新石器时代遗址,就是最好的证明。武威城西南的莲花山中保存着数处早期岩画,内容以野生动物放牧、狩猎为主,再现了远古时期武威先民的生存环境和生活状态。岩画中刻画的人物、动物形象和太阳等,线条简洁,写实生动,想象丰富,揭示了远古先民原始朴素的精神追求。

一、

莲花山岩画现状

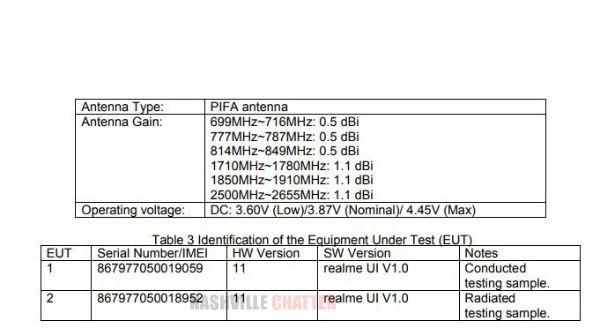

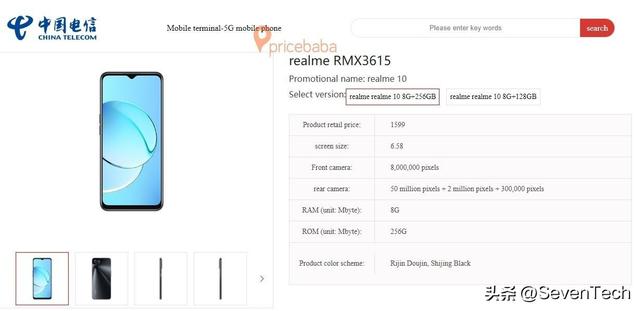

莲花山是祁连山的支脉,位于武威城西南,因峰峦叠起如莲花而得名。20世纪90年代,松树乡干部李忠文考察发现了分布在莲花山北麓、现凉州区松树镇和西营镇境内的数处岩画,并撰写出版《莲花山岩画》一书,对发现的岩画进行了图文并茂的介绍。该书记载,松树镇境内的莲花山距城约15公里,山上有三处岩画,均凿刻在山间沟谷中独立的岩石上,内容分别是“兽文石”、“太阳和石狼”、“猎人与猎犬”。西营镇境内有莲花山甘泉沟,距城34公里,沟中有六处岩画,有的刻在峭壁上,有的刻在巨石上,内容分别是“石马踢战”、“牧马”、“虎行”、“怪兽”等。

作者曾得到李忠文提供的岩画照片和相关资料,撰写《武威莲花山甘泉沟岩画》一文,刊载于《甘肃省博物馆学术研究论文集》中。时隔十多年后,作者对莲花山岩画保存现状进行实地考察,见到“兽文石”、“太阳和石狼”两处,其余几处因隐于荒山深处,路途遥远且险,未能得见。

莲花山“兽文石”:在松树镇境内的莲花山脚下接引寺前,有一块体量巨大的石头,长5米,宽1.5米,高1.9米,形如猛虎卧于山坡上。石头周身刻纹,纹饰以虎、鹿、马、狗、牛、羊等为主。石头背面原有一幅奔马图像,20世纪90年代有好事者在其上刻画文字“同登彼岸”和香炉,原图像遭破坏,马的画像仅剩依稀轮廓。关于莲花山“兽文石”,文献记载较为丰富,清代武威学者张澍《凉州府志备考》中记载:“武威城西南莲花山下有巨石,青质白文,各成兽形,如鹿、狼、马、牛、羊者。”清乾隆十四年武威学者张玿美参与编修的《武威县志》载:“城西二十五里莲花峰下有巨石,青质白文,各成兽形,如鹿、狼、马、牛、羊者。”民间传说,西汉时期“飞将军”李广于夜晚外出打猎,见前方猛虎横卧,遂张弓搭箭,射其要害,上前查看却是一块虎形巨石,石上深插利箭,只漏箭羽。唐代诗人卢纶有“林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中”之句,歌颂李广事迹。在武威,李广的这段传奇故事发生在莲花山脚下,形似猛虎的莲花山“兽文石”,便是李广“疑石为虎,射之没羽”处。清代武威学者陈炳奎《兽文石歌》中,也有“倘逢李广开弓弩,误认猛虎应没羽”之句,赞颂其勇力无比。

莲花山·兽文石

石狼沟“太阳和石狼”:在兽文石正南方向的莲花山脚下,有数条约2米多深的石头沟沿东西方向顺次排列,沟内巨石遍地,当地人称石狼沟。虽然距离兽文石不远,但是上坡下坡,在石堆中穿梭,很费了些功夫,才在一道沟坡坡沿上,找到那块斜卧着的龟形巨石。石头长4.3米,宽4米,高2米,两面刻画纹饰,一面用凿点连线法刻画出一只笔直站立的狼,身躯健硕,臀部浑圆,尾巴粗壮,两耳直立,警觉目视前方。另一面刻画上下排列的两个太阳,一大一小,刻画规整,线条流畅。

石狼沟·石狼

黑石窝“猎人与猎犬”(李忠文供图):该岩画位于松树乡冯良寨境内的一条名叫黑石窝的山沟里,在一块长2米,宽0.8米,高0.4米的大石头上,两面刻纹,一面刻画一个手提棍棒追逐猎物的人形,另一面刻画一只昂首直立的猎犬,警觉地注视前方,尾巴高高竖起并卷成旋涡状。

黑石窝·猎犬

甘泉沟“石马踢战”(郭建文供图):甘泉沟在西营镇二沟村,古有甘泉宫,因此得名。该岩画在大山深处,偏远闭塞、路途险阻,未能前往考察。据二沟村书记、村委会主任郭建文介绍,从通往头沟的小路进山约10公里,在头沟甘泉沟口可见到“石马踢战”岩画,岩画位于沟东侧的一块岩壁上,岩壁距沟底约8米,面积约3平方米,上面用凿点连线阴刻的技法,刻画着三匹马、一头牛、一只鹿,其中的三匹马神态生动,保存较为完整。画面上方,两匹马反向而立,掣臀抵足,作踢战状,虽然是简洁的线条,却把马与马之间在争斗前剑拔弩张的紧张气氛刻画的非常生动。画面下方又刻画一匹马和两只鹿,马摇尾扬蹄,悠闲自得地前行,鹿昂首直立,神态警觉。

甘泉沟·石马踢战

甘泉沟“牧马”(李忠文供图):在距离“石马踢战”岩画约200米的地方,一块长、宽各1米,高0.5米的岩石上,刻画一幅牧马图。画面中心是一匹大马,俯首摇尾,缓步向前,大马周围有几只小马驹来回奔跑,跳跃撒欢。一人跟随马后,举手扬鞭。这幅岩画刻画的较为粗犷,特别是人物的刻画,线条简单粗疏,形象较为抽象,仅用一个圆圈来表现人物头部,身体和扬鞭的双手用横、竖交叉线来表现。尽管如此,摇尾扬蹄的大马和来回奔跑的小马驹动态十足,增强了画面动感,显得自然生动而有情趣。

甘泉沟·牧马

甘泉沟“虎行”(李忠文供图):在“石马踢战”岩画向西约1000米的小白杨沟口,距离地面2米的峭壁上,刻画着两只正在行走的老虎,大老虎在前,小老虎紧随其后,沿着岩石走向攀行,步履从容。

甘泉沟·虎行

二、

岩画反映出莲花山自然环境的变化

莲花山原名姑臧山、南山,是祁连山的分支冷龙岭一脉,海拔2700多米,山势高峻,奇峰环列。旧时山上林泉茂密,丰富的泉水自石罅中流出,清澈甘甜。有药王泉水可疗病,远近闻名。山上寺院创建年代久远,历代都有重修新建,蒙元时期西藏佛教领袖萨班驻锡凉州时,建筑规模最为宏大,为西北地区著名的佛教圣地。现存仿印度楼阁式八角七级佛塔,相传为萨班的妹妹索巴让摩圆寂之处。唐代以来诸多文人墨客多有诗作赞颂莲花山山峰之雄奇、山泉之清幽、寺院建筑之宏伟。《武威县志》记载:“莲花山,县西三十里,层峦合抱,叠起如莲,泉水萦寺,驾椂为筧灌园,又有水可疗病,俗号为药泉。”又记:“善应寺在城西莲花山,成化年敕赐重修,兼有西竺、弥勒、观音、准提、三官、无量、灵官、黑虎等寺观,山腹有塔,在诸寺巅。”民国时期著名画家张大千曾两次登临莲花山,作《莲花山图》并题跋赞美山寺之独特风光:“凉州城南莲花山善应寺,境绝幽邃,高崖悬瀑,梵宇出云,南中诸胜或且不逮,况此边徼耶?”

近期实地考察时所见莲花山,与文献记载和文学书画作品描绘之莲花山相去甚远。今之莲花山依然山势陡峭,峰峦起伏,山间沟壑纵横,沟谷中巨石遍布。因降水稀少,泉眼干涸,已少有往昔“林泉茂密”之景象。但山间沟谷深邃,沟内遍布大小卵石,石上多有流水冲刷痕迹和经年苔藓印迹,形态各异,色彩斑斓,沟谷中偶见细小泉流从石罅流出。如此种种,皆表明这里曾经水流丰沛,空气湿润。老虎、狼、鹿等野生动物的活动轨迹,常见于茂密的森林或山地、草原,那里远离人群,水源充足,利于隐蔽生存。据李忠文介绍,他曾经在松树镇境内的莲花山采集到早期植物化石标本,在西营镇境内的石城山采集到牛、羊胛骨制作的卜骨,以及马、牛、羊等动物骨骼,经专家鉴定,这些动物骨骼中还发现了老虎、野猪等动物的牙齿。这些发现,连同莲花山岩画中出现的老虎、狼、鹿等形象表明,这里曾经草木葱茏,林泉茂密,各种野生动物在此生存栖息,与游牧狩猎的远古先民共同构筑人类与大自然和谐共处的生态家园。

莲花山沟谷中的苔藓石

三、

岩画反映出武威早期的家马养殖

莲花山岩画中多有马、牛、羊、狗等家畜形象和放牧场景的出现,说明远古先民已经掌握了家畜的驯化和养殖,特别是家马的养殖。

马是人类驯养的六畜中出现的最晚的一种,但是在人类文明的进程中,没有哪一种动物的作用能比得上马。全国各地均发现过马的岩画,虽然表现手法各异,但表达的都是人与马之间的亲密关系,和马在人类心目中所占的重要位置。贵州关岭布依族苗族自治县有“马马崖”,崖壁上满是用赭色涂绘的各种形态的马,色彩艳丽。内蒙古乌拉特中旗保存的赛马岩画,利用岩石走向,用剔地法刻画奋力扬蹄奔跑的马和马上直立曲腰打马的骑者。我国著名的地理著作《山海经》中,有一幅人面马身的图像,说明在中国原始先民的心目中,马已经人化和神话了。

马在古代是人类重要的交通工具,它的驯养不但提高了人类生存和辗转迁徙的能力,马在战争中的使用,甚至影响了许多民族的历史发展进程,秦朝的发展壮大就与其重要的养马业密不可分。秦人所处的西陲地带,正是今天甘肃的陇南和河西走廊地区,这里的土壤性质,地形地势,草生状况以及气候、水源和森林等,都是比较理想的牧马场所。特别是河西走廊,草原面积辽阔,非常利于发展养马业。秦人倚仗强大的骑兵不但实现了统一天下的梦想,而且还适应时势的需要,造就了一位名垂千古的相马专家伯乐,其《相马经》的理论沿用至今。

文献记载和考古发现表明,河西走廊很可能是中国家马的发源地之一。在武威发现的齐家文化(距今4000年左右)遗址中,已经出现了少量马骨,虽然这种情况还不普遍,但至少可以说明,当时已经存在家马的养殖。武威沙井文化时期(距今2500年左右),以马骨随葬的现象已经较为普遍,说明这时期的家马养殖已经具有相当规模。莲花山岩画的创作时间,不晚于沙井文化时期,岩画上频繁出现的马形象,是对考古发现和文献记载的补充和证明,具有重要的历史研究价值。

四、

岩画反映出远古先民朴素的审美观念和精神世界

莲花山岩画,均用简单的阴刻线来表现动物和人物的各种形态和神态。刻画动物的健硕时,多用圆润流畅而富于变化的线条,如虎和狼的臀部用旋涡状弧线表现,浑圆而有立体感。表现动物的凶猛时,则将头部刻画成三角形,如虎、狼、狗等动物头部棱角突出、轮廓分明,显得威猛凶狠。不同动物的习性和神态特征,又通过尾部的变化表现的异常突出。狼尾巴粗大拖地,虎尾巴细长下垂,尾梢上卷,狗尾巴翻卷上竖。不同的尾部状态,表现出动物的特有气质,说明远古先民在狩猎和放牧活动中,对动物的外貌、生活习性、性格等不同特点观察的细致入微,并能够通过原始的刻画手法表现的惟妙惟肖。

马是两处岩画中最富于变化的,或从容嬉戏,或剑拔弩张,各种神态都从四肢的动作和尾部的变化来表现。踢战中的马,四肢前抵,臀部后掣,尾巴僵硬,似在鼓气使劲;从容行走的马则四肢弯曲,尾巴自由下垂。值得关注的是,无论是何种状态的马,其形象均为方头、耳小且尖,状如竹筒向前耸立,身体肌肉劲健,四肢和臀部圆润健硕,显得精神饱满,强健有力。古人常说,画鬼魅易而画狗画马难,莲花山岩画中的马,刻画得神形兼备,气韵生动。这一点充分说明,生于斯长于斯的远古先民们,长期与马相处,不但具有了原始的相马标准,而且绘画、凿刻艺术水平和欣赏水平也很高。

远古时期人们依靠猎获野兽为生,同时也受到野兽的威胁,人们日常生活中对野兽的占有和敬畏心理交织在一起,表现在岩画上,则是将虎、狼等凶猛的动物都刻画在高大、醒目的巨石上,且体型硕大,呈现出向上的动态。高大代表力量和权威,远古先民在不经意的刻画中,反映出他们日常生活的状态和较为复杂的精神世界。

作者简介

梁继红,兰州大学历史系历史学专业毕业,文博专业副研究馆员。致力于西夏文化和武威地方文化研究,曾主持国家社科基金项目和省级文物保护研究项目各一项,出版专著《武威出土西夏文献研究》,论文集《凉州与西夏》,参与编辑出版武威地方志书《武威金石录》《武威通志·艺文卷》等。在《敦煌研究》《西北民族大学学报》《丝绸之路》《西夏学》《陇右文博》等刊物上发表学术论文多篇。现供职于武威市长城文化保护研究院。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com