学习有什么用(什么是学习)

【杨德发专栏】

什么是学习?

文|杨德发(《学本式教师培训资源开发研究》课题组负责人,cq-ydf,电邮:529334038@qq.com,欢迎各大纸媒、公众号向杨德发约稿)

学,xué,繁体字是學,异体字有壆、斈。“冖”表示家,“子”古代表示家中的小孩子,现在终生学习的时代可以指家庭成员。上面左、右两边的形状代表人的一双手。人的一双手在做什么呢?在织网。为什么用人的一双手织网来代表学习呢?因为古代的人为了能生存下来,织了网可以就用网来网水中的鱼、网野兽、网鸟、网树上高处的果子等。这里的网可以视为授人以渔的“渔”,即掌握各种生存的工具。这个“网”现代可以理解为“知识网”——以知识武装自己,自强不息;“关系网”——建立良好的人际关系、拥有可贵的人脉资源。这两个网均要织在自己的神经网上。

几千年前中国先贤在造这个字时,很好地体现了1986年联合国教文组织提出的教育的四大目标:学会生存(Learning to be)、学会求知(Learning to know)、学会做事(Learning to do)、学会合作(Learning to cooperate)。生存是每个人的头等大事,无论如何,在活下去,在存在于这个世界上,之所以要学习,就是为了掌握生存技能,先解决“吃”的问题。可以说,小孩子不学习,就不能活下去。所以小孩子都是天生爱学习的。在织网的过程中,要不断的总结经验并记录之,这就得到各种各样的抽象的知识。用我们的双手织网,手会变得无比灵巧,做事的能力会越来越强。通过训练手来训练脑,是最好的教育方式之一。所以心理学家公认:手是人类的第二大脑。要织一张牢不可破的大网,需要多人一起配合完成,所以在学的过程中一定有合作,在学的过程也能学会合作。

织网的过程要在大脑的神经网络中建立知识结构及其相关细节——知识网。所以学的过程中必然要动脑筋、要思考,没有思考的学习是一种浅表的学习。唯有全面、深刻思考的学习才称得上深度学习。杨德发说:“思考是学习之父。”没有“思考”这位父亲,就不会有“学习”这位孩子。

“壆”下面有个“土”,是金、木、水、火、土的“土”,古代五行中构成世界的五种基本元素之一。这里可以借指资源。学习的过程也是积累资源的过程。知识在于积累。越积资源越厚实,等到用时就可以源源不断地输出,而不是“书到用时方恨少”。厚积薄发是学习的基本规律之一。

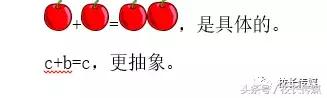

“斈”,通过学习,小孩子的头上有了“文化”,办起来事来就有理论指导,而不是盲目的蛮干。学的过程可以看作是用“文”充足自己大脑的过程。学不仅是学习实实在在的手工,更多的学是学习抽象的文化——符号。人的水平越高,他脑袋中的抽象符号就越多。

1 1=2,是相当抽象的,许多动物搞不懂。

只要是在书本上学习“1 1=2”,就必然要用抽象的概念进行思维,就必然要用抽象的概念进行判断、推理。(什么是“1”?什么是“2”?什么是“等于”?什么是“加”?)推理的过程往往会发现规律。比如“1 1”等于“2”就是条规律,而不是等于其他。理论是由概念和规律构成的。所以学校的学习,必然是一种理论学习。这种理论学习的好处是可以在较短的时间内把几千来积累的知识系统地传授给学生,缺点时如果教师不将理论联系实际——学习者的生活实际,学习者理解起来就可能很困难。有经验的教师一般是先做实验、先作图(图解),后让学习者学习理论。这里也告诉学生,学的过程不要怕与抽象的知识打交道,在这个与抽象知识打交道的过程中自然地培养了自己的抽象思维能力,这正是人区别于动物的核心素养。

《说文解字》:“觉(覺)悟也,从敎冖,冖,尚矇也,臼也,臼声,學篆文斆省。”学习者一定要有觉悟:什么是学习?为什么要学习?如何高效的学习?如何运用学习获得的知识解决问题?……学习可以解除自己的蒙昧状态,而不被蒙蔽,清清晰晰做人。不要让别人来强迫您学习,要自觉积极主动地学习。《广雅》:“学,识也。”《礼记·中庸》:“好学近乎知。”(“知”通“智”) 《尚书大传》:“学,效也。近而愈明者学也。”(效:效法)《论语·学而》:“学而时习之,不亦说乎。”(“说”通“悦”)清·刘开《问说》:“学即继以问也。”

学的现代解释:(1)效法;钻研知识,获得知识;读书:学文化、学工。(2)学校:传播知识的地方,也省称学,省称校。(3)学生。(4)学徒。(5)学问。(6)分门别类的系统的知识:哲学、数学、物理学。(7)学士:学位名,指大学毕业生取得;古代官名。

斅, xiào,(1)教;(2)觉悟。攴,下面的“又”表示手,上面的“上字头”表示教鞭。

习,xí,繁体字習。“橫折”是人的变形。冫,古冰字,篆文“仌”,《说文解字》:“冻也,象水凝之形。”古代中国的北方(造字的地方)气温较低,为了生存必须外出打渔、打猎,必须在冰面上行走。冰天雪地,摩擦因数很小,在冰面行走非常困难,弄得不好就会摔倒。在冰面行走就必须一次一次的重复练习,所以用两个“习”构成“羽”。“羽”又表示小鸟要飞上天,必须反复地试飞。《说文解字》:“習,数飞也。从羽从白声。”晋·左思《咏史》:“习习笼中鸟,举翮(hé, 鸟的翅膀)触四隅。”《周易·象下传》:“君子以朋友讲习。”

2012年12月笔者去哈尔滨参加中国物理学会举办的学术交流会,当地气温-29℃,城市的路上面全是冰雪,一走一滑,有数十次差点摔倒,每一次都吓得心惊胆颤的,尽管十分小心,仍摔倒三次。 通过多次练习,学会了知识,心理就清清楚楚、明明白白,犹如日(太阳)出来照在大地上那样一目了然,而不是前途一片漆黑。通过多次的练习,学会了知识,就可以像小鸟一样翱翔于知识的海洋上空鸟瞰一切,“天高任鸟飞”。通过练习学会了知识,就可以做一个明白人,遇事不畏首畏尾,而是勇于用习得的知识解决遇到的各种各样的问题。中国古代称贤在造字时就强调了“重复于学习之必不可少。”《中庸》:“人一能之,己百之;人十能之,己千之。”晋·陈寿《三国志·魏志·王肃传》:“人有从学者,遇不肯教,而云:‘必当先读百遍’,言‘读书百遍而义自见。’”

犹太人的法典《塔木德》说:“只要把一本书念100遍,你就有能力读懂世界上的任何一本书。”“念101遍肯定比100遍要好。”德国自学成才的哲学家狄慈根说:“重复是学习之母。”没有“重复”,“学习”这个孩子不会出生啊!

习的现代解释:(1)学过后再温熟,反复地学使熟练:温习功课、练习、习字、习题。(2)对某事熟悉:习见、习闻、习兵。(3)长期重复地做,逐渐养成的不自觉的活动(称为“习惯”):习气、积习、恶习。

学习一词最先出在《礼记·月令》中:“鹰乃学习。”指小的鹰学会飞翔。

学习=学 习。

学而不习不叫学习,习而学不叫学习。学是学理论(概念和规律),习是练习、是实践。学生在学校的学习以理论学习主,以实践学习为辅。学徒的跟师学习以实践学习为主,以理论学习为辅。

学校的学习≈70%学 30%的习。

工作岗位上的学习≈30%学 70%的习。

现在的教师培训之所以效果差,是因为:

现在的教师培训=90%的学 10%的习。培训师灌得很多,参培教师练习机会太少,根本没有学会,根本学没学过手。回到送培学校之后,参加培训学习的东西仍不会用。

现在的学生在校学习≈30%的学 70%的习。太过重视重复,太多的作业,已经达到扼杀求知欲、塞残学生大脑的程度。教师在课内满堂灌,而没有激发学生充分动脑、动口、动手。教师在课外实施题海战术,让学生苦不堪言。加之严格的专制管理,美其名曰“严师出高徒”,把多少学生的求知欲、好奇心扼杀在中小学!

实际上,学生的文化学习主要是脑力劳动,脑力劳动的特征是思考,是动脑筋。学生思考越多,重复的次数越少。思考越全,重复的次数(不为类型)越少。思考越深,重复的次数越少。思考越透,重复的次数越少。思考越创新,取得的成就越大。中国现在的教育、现在的教学,最大的问题是:重复太多,思考太少。学会思考,也就学会了学习。在应试教育的时代,思考甚至可以狭义的理解为:思命题人怎么考我?想我怎么应对命题人的考题?就像与对手打拳,我要想对手怎么出拳?我怎么防守才不会被打败?高明的拳师可以一拳打败对手。高明的考生可能命出命题人做不出来的题!

据杨德发的《学习诊断与学习指导量表2.0》,影响学习成败的因素有100多个。但从学习的定义不难看出主要因素是:思考(聪明)、重复(勤奋),有公式:

学习成绩≈聪明×勤奋。

同等聪明比勤奋,同等勤奋比聪明。

我原来教高中物理时,差不多每届遇到一个全年最笨的学生,但他用最勤奋的方式学习,结果刚好上一本线。即:

一本线≈最笨×最勤奋。

这个公式说明勤奋确实能补拙,但补拙的程度有限的,这些最笨的学生无论如何勤奋还是考不上一流大学、考不上北大清华。

每个学生每天只有24个小时,小学生每天至少要睡11个小时,初中生每天至少睡10个小时,高中生每天至少睡9个小时。每天吃饭、走路用2个小时,每天锻炼1个小时。一个高中生每天用于学习的有效时间约为12小时。如果挤占睡眠的时间用于学习,就会影响大脑的正常发育。如果挤占吃饭的时间用于学习(吃饭咀嚼的时间缩短,吃得快),就会影响营养物质的吸收。如果挤占体育锻炼的时间用于学习,就会影响大脑中支配学习行为的激素——多巴胺的分泌,从而使学习的动力减弱。也就是,向勤奋、向重复要效果的做法是潜力有限的。但是,向思考、向聪明要效果的办法则是潜力无限的。同一个问题的解决,用笨方法与用巧方法效果是天壤之别。一方面,教师尤其是大师积累了本学科内处理各种问题的巧办法,会教给学生;另一方面,学生在练习之后要反思自己学习的得失,吸取教训,使自己变得越来越巧。学习使人聪明,这正是智育。重庆市沙坪坝区实验一小有位教师叫“练巧”,这个名字取得太好了。

华罗庚诗一首:

巧算偏从拙中来,愚公智叟两分开。

日久方显愚公智,发白才知智叟呆。

埋首苦干是第一,熟能生巧百巧来。

勤能补拙是良训,一分辛苦一分才。

学习对应的英语单词有两个:learn、study。

l表示水平(level),e表示人的眼睛,a表示学生的头(像人的头),尤指头上的大脑、口,r表示想出(r像小草长出,思考清楚),n表示门(像门),代表入门。Lea表示“草地”,学习像小草从草地长出一样自然,给予适当的阳光和水、水肥,耐心等等,切勿拔苗助长;学习也是人的草要行为,生命力极强,“野火烧不尽,春风吹有生。”(白居易)ear表示“耳,倾听,听见”。特别注意,英语的发明人荷马是一位盲人,英语是听觉语言,学好英语必须充分用耳。earn表示“赚,赚得;获得,挣得;使得到;博得”。Learn表示通过眼、耳、大脑、头上的口、鼻等得知、认识到、达到较高水平,入门某门学科。(还没有达到登堂入室的程度)。它强调了眼的作用——视知、耳的作用——闻知、口的作用——说知、大脑——思知。中国古代的墨子强调求知的三种方式“视知、闻知、说知”。这里英国的人祖先还强调了“思知”——恰如杨德发提炼的“思考是学习之父”。

learn在古英语的词形是leornian,词义与现在差不多。可是到了中古英语时间,learn既可当“学”讲,也可作“教”解,成了一个有正反两义的词。作“教”解如今弃之不用,只在方言或粗俗语中偶尔仍可听到“I’ll learn you!”(我来教训你!)。

s像上山的S形公路,表示缓慢的。t像人的脚弯,表示行动,u像一个陷井,表示问题,待学习的知识,d表示人的身体(代表人的学习要全身心地投入;D像弓箭,表示工具),y是数学上y=f(x)的“y”,是function(/'fʌŋkʃən/,函数)的首字母。study表示以行动慢慢地解决问题,全身心地投入并用工具找出未知量之间的定量关系。就这不是低级的学习,而是高级的学习;不是浅层的学习,而是深度的学习;不是为学习而学习,而是研究性学习。所以在英语中study表示“学习;研究”。

许多学习英语的人不知道何时用learn、何时用study,读了上面的说文解词,不难发现:初浅的学习、一般的学习用learn;深入的学习、攻坚克难的学习用study。

从study可以看出:学习即研究。学习就是研究学的过程中遇到的问题。即学习就是一个解决问题的过程。在学习的过程中,不断地解决自己遇到的问题,就能掌握各种各样的解决问题的巧办法,练就自己的解决问题的能力,提升自己解决难题的勇气。

学习的拉丁语是studeō,表示“努力;奋斗;追求;关心;支持;学习”。它的词根是stud,表示因对未知问题的好奇而全身心地投入。e表示人的眼睛,ō表示圆满的学习成果。

为解决问题而学习,中、西方都是通的。中国古代抓住了解决最重视最基本的问题——生存问题。(当今中国,仍有2亿人没有解决这个问题,每天仍在饿饭)西方的stud中的U像女性的阴道,可能指性问题。为解决问题而学习。在学习的过程中锻炼解决问题的能力,提升解决问题的品质,如果能发现未知量之间的定量关系就发现了新知识——可以称为科学家或**家。

什么是学习?每个学习学专家或学习科学家都有自己的定义。但从中、西方的先贤造字、造词的源头来看,学习可以定义为运用学习者的眼、耳、鼻、舌、口、手、足、腰、大脑等人体器官(还包括性器官)掌握知识的过程。由于文化知识的学习主要是脑力劳动,所所以“思考”“动脑筋”“想”才是提升学习成绩空间的主要途径。在信息社会,最宝贵的资源是时间,我们更强调:“思考是学习之父。”

“学习”作为研究对象已经成为了一门科学、一门工程技术。国内、外已经产生许多新的职业:脑科学家、学习科学家、学习工程师、学习指导师、学习咨询师等。江苏张同鉴提出“学习流程”。重庆伍永刚提出“三助式学习”。重庆杨德发已在《校长传媒》《德雅学宫》等公众号发表12篇谈“深度学习”的系列文章。重庆杨德发提出“万能学习法”。(微信搜文章:《高中物理万能解题法》)您对自己的学习是否有足够的反思和研究?能否给学习下一个完美的定义吗?

书于2017年2月8日星期三(鸡年正月十二)晚7:21

一个有出息的人基本具备如下特征:

(本文为杨德发老师原创投稿)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com