鞭炮声里忆流年(鞭炮声里忆流年)

文:鲍红新 图:来自网络

年关将近,虽然本地政府禁止燃放烟花爆竹,并且把告示贴在了小区门口,窗外仍然时不时地传来零零碎碎的鞭炮声,把人的思绪带入了遥远的童年岁月。

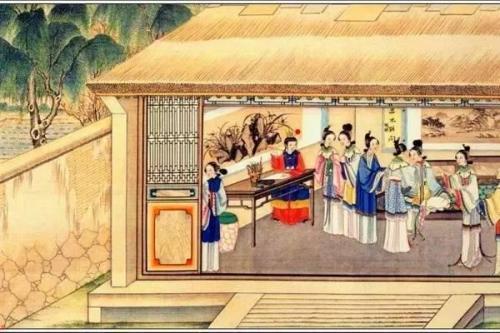

王安石《元日》诗云:爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。现代文学巨匠鲁迅的小说《祝福》中,也充斥着年底放爆竹送灶的风俗描写。

看来,过年放鞭炮,这种习俗历史悠久源远流长,且早已流行于祖国的大江南北。尤其对我们这些上世纪七十年代生于乡村的孩子来说,年味原本就是和不绝于耳的鞭炮声联系在一起的,不放鞭炮,算什么过年呢?!

彼时的乡村,虽然农人的生活条件很艰苦,但穷年不穷节。一进腊月门,农人们便开始赶年集,置办年货。年货里,买鞭炮是个重头戏,也有很多不成文的讲究。

在我的故乡,从除夕到大年初一早上吃饺子,至少要隆重地放四次炮。这些炮,大多是成挂的五百、一千响的“火鞭”,点着后可以噼噼啪啪响好久,驱除一年的邪祟与晦气。

除夕之夜,吃年夜饭和饺子,要放一次炮;等到看完春节联欢会,全家人熬到把新年的钟声敲响,还要放一次,美其名曰“守岁炮”;大年初一起五更,挨家挨户拜年之前,要放一次炮,叫五更炮;待到串门磕头回来吃饺子,还要放一次贺新春的炮。

那时的乡村虽然清苦,过年的礼节却格外讲究,一样都不能少。用现在很流行的一句话来说,叫做很讲究仪式感。

儿时过年,一天到晚不停忙碌的是大人,高兴得心花怒放的是乡下孩子。缺吃少穿的年月,过新年,对乡间顽童来说,就意味着穿新衣、戴新帽,吃得好,还可以放鞭炮。

为了让孩子们高兴,大人们在置办年货时,除了买火鞭外,还会买一些样式别致的专供小孩子玩的炮仗,比如一点燃纸捻儿便嗖地冲上云霄的“钻天猴”,可以拿在手里“滴滴”呲花的“滴滴筋”,还有一点着就贴着地皮嗡嗡乱窜的“屎壳郎”、震耳欲聋的双响爆竹“二踢脚”等等,不一而足。

用火点鞭炮,也是一个技术活儿。这样的差事,家长大多会让男孩子来干,藉此锻炼他们的胆量。

胆大的男孩子喜欢用打火机或火柴点,不过这样一定要眼疾手快,火苗刚刚挨住炮捻儿,人就要马上离开,否则就会“引火烧身”。

胆小的男孩子则战战兢兢,用高粱秆当引火棒,把露出红火头的一端哆哆嗦嗦凑近炮捻儿,还没挨住,便马上起身抱头跑开,招来一阵“胆小鬼、兔崽子”的笑骂声,农家小院里充斥着快活的空气。

与鞭炮有关的春节记忆中,最感到有意思的,便是拾哑炮了。所谓哑炮,其实就是一些放火鞭时没有点响的小炮,大多是从成串的鞭炮上掉下来的。

大年初一的早晨,刚吃过饺子,我们一群小玩伴便开始走街串巷,专门捡拾完整的小哑炮,捡到一个,便如获至宝,赶紧装入随身携带的罐头瓶中。一个、两个、三个……

不知不觉中,大家手中积攒的哑炮越来越多。我们便把哑炮全部集中在一起,细心地一层层揭去炮身上红色的外衣,把里面的火药全部倾倒在一张纸上,再点燃一根火柴,往撒满火药的纸上猛地一抛,那些火药便轰的一声燃烧起来,还变幻着五颜六色的火花,空气中弥散着一股好闻的硫磺味儿……

美好的时光总是转瞬即逝,十二岁那年,我考取了一所县城中学,从此告别了我的乡村时光。学习生活的紧张与课业的压力,使我回故乡的次数越来越少。

寒假的短暂回乡,也常常是躲进小楼成一统,忙于繁重的作业,很少能再切身体验放鞭炮、拾哑炮的童年之趣了。

回望岁月的门槛,而今的我已人到中年,在故乡的城市买房定居。近些年来,国家与各级政府出于安全与环保的双重考虑,已明文禁止居民小区与乡村燃放烟花爆竹。

至此,那往年春节时不绝于耳的鞭炮声已渐渐淡出人们的视线,在脑海里化为对流年碎影的美好回忆……

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com