赵本山春晚最经典(这位赵本山之前的春晚喜剧之王)

在影视娱乐圈这种“水很深”的地方,似乎特别流行“拼爹”——利用老一辈人积攒的关系人脉,来帮助孩子铺平发展的道路。

所以我们会发现,娱乐圈中有很多活跃的父子档。比如大家熟悉的郭德纲郭麒麟、成龙房祖名、谢贤谢霆锋、刘丹刘恺威、曾志伟曾国祥等等。

这些“星二代”们在父辈的庇护下,少走弯路、事业顺遂,只要不作死,往往可以闯出自己的一番天地。

不过,娱乐圈的父子档虽多,但是长期搭档合作,并且配合默契,受到观众喜爱追捧的却较为少见。

电影《父与子》正是这样一部由爷儿俩联袂出演的优秀都市喜剧片。

片中的担任主演的是老戏骨陈强老爷子和他的爱子陈佩斯老师。

这两个名字现在提起可能很多人并不是很熟悉,但是放在80、90年代,那可是代表了中国喜剧的最高水平。

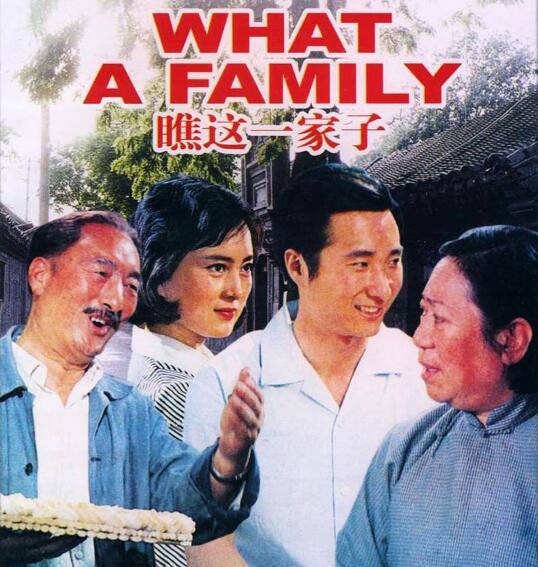

1979年,父子二人主演的电影《瞧这一家子》是文革后的第一部喜剧。1984年,春节联欢晚会上,陈佩斯又因和朱时茂搭档表演小品《吃苗条》一炮而红,从而成为春晚常客以及老百姓最喜爱的喜剧演员之一。

电影《父与子》拍摄于1986年,是“天生我材必有用系列”(即“二子系列”)电影的开篇之作,后续还有《二子开店》、《傻冒经理》、《父子老爷车》、《爷俩开歌厅》等经典影片。在那个“文艺片”为王的年代,《父与子》首次对“娱乐片”进行了摸索式的尝试,属于最先吃螃蟹的行业先锋。

当时,相关部门要求所有电影必须挂靠电影厂才能正式拍摄,所以,陈佩斯带着《父与子》的剧本,千里迢迢跑到西安电影制片厂寻求支持,但是直接被西影领导拒绝了。天生倔强的陈佩斯干脆自己成立了公司进行拍摄。所以,《父与子》也是中国第一部、当时唯一一部没有厂标的电影。

特殊历史时期,极具代表性的社会个体故事发生在80年代中后段,也就是改革开放初期。在那个社会高速变革的时代,新旧思想观念、价值体系、人文追求都在不断的交替演化之中,每一个人都被迫站在抉择的路口——顺应时代亦或是被时代抛下。

片中的三个主要人物:陈强饰演的老奎、陈佩斯演的二子、刘佩琦扮演的顺子,分别代表了当时城市居民三种不同的状态:因循守旧、迷茫摇摆以及浮躁激进。

老奎是老国营工厂的领导干部,生活中也依然是封建大家长的做派,固执己见,说一不二。他信奉几十年来的处事原则和行为准则,因此认定读书、考大学是窝囊儿子的唯一出路。老奎这样的家长,不会“浪费”时间去倾听下一代人“不成熟”的想法,在他看来,儿子要做的就是服从老子,“我又不会害你”、“吃过的盐比你吃过的米还多”、“听你老子的准没错”。

很可惜,儿子二子可不这么想。摆在二子面前的选择有两个:通过高考成为一名“知识分子”,或者南下淘金实现一夜暴富。如果我们站在历史洪流的下游去回望,其实无论选择走上哪一条路,都是顺应时代发展大势的坦途。

但是年轻人的天生反骨,使得二子对老父的安排怀有强烈的抵触情绪,一心要跟顺子一起做大买卖,见大世面。但同时,他又没有奋起抗争的勇气,于是乎陷入浑浑噩噩、不思进取的怪圈。

在二子看来,顺子过得日子才是年轻人应当经历的精彩——西装革履、意气风发、总经理头衔,先不管是否挣得着钱,至少在街坊邻居面前倍儿有面儿!

于是乎,在老奎—二子—顺子之间形成了一个相互影响又相对独立的三角关系,由这种特殊关系带来的矛盾正是电影喜剧效果的源泉。

其实,这也是整个“二子系列”的核心——通过面对困难和冲击时两代人的矛盾冲突,凸显时代背景下人们心态、思想的转变以及当时的民生百态。

悲情内核与喜剧效果近年来的陈式喜剧(舞台剧为主)中,凸显故事的悲情内核是创作的主要特点。作为早期作品的《父与子》,其实也在一定程度上体现了这一特点。

悲情内核不同于悲剧,前者强调的是人物行动所产生的趋向性内因,后者着重于不可调和的冲突和灾祸性的结局。

电影《父与子》中,悲情内核主要存在于三个交错又纠葛的人物身上。

老奎望子成龙的心愿是推使其不断给儿子施加压力的内在动因,这原本无可厚非,但是结合他老人家固执到死板的思维模式和简单粗暴的行为方式,父子关系也就不可避免地走向对立。凡事过犹不及,老奎极端的育子理念注定难以教导出他预想中的“人中龙凤”。

二子渴望自由和肯定的心理是他的悲情内核。二子是典型的“脑子聪明,就是不学”的问题青年,他急欲脱离老爷子的管束,同时希望获取他人的认可和尊重,他脸上写满了紧跟时代步伐的雀跃和兴奋,内心又充斥着对未来的迷茫和畏惧。可惜生活无法像父亲一般一再容忍他的顽劣与任性,残酷的现实无异于当头棒喝,粉碎了一切虚无缥缈的幻想。失意后的二子就像受了伤的鸵鸟,借由紧张的学习来麻痹自己,逃避困境。

过分急功近利则是顺子走向悲情的内因。改革的东风,政策的红利确实帮助许多人实现了发家致富、阶级跃迁的美梦,但并不是凭借敢想敢干的闯劲就一定能咸鱼翻身。顺子也为自己的稚嫩、单纯付出了惨痛的代价。

作为一部喜剧片,《父与子》从时代变革下的典型个体出发,刻画出了社会进程中,老百姓们的普遍状态,同时在创作过程中,为每一个人物,每一个笑点找到合理的悲情内核,进而打造出充满社会性的优质喜剧效果。

比电影更跌宕的人生历程其实,作为一名优秀的喜剧人、一名观众爱戴的表演艺术家,陈佩斯坎坷多舛的演绎人生,比电影、小品都来的更加精彩。

关于陈佩斯,许多观众津津乐道的,就是他与央视的恩恩怨怨以及包下山林种果树的励志故事。事实上,陈佩斯本人曾多次在采访中澄清,事实和传言还是有着一定的出入。

80、90年代,陈佩斯与朱时茂在中央电视台的春节联欢晚会上,联袂为全国观众表演了11个经典的节目,获得了极大的成功。但实际上,陈、朱二人与央视的合作并不愉快。央视导演组对各式节目握有生杀大权,陈佩斯等人为了节目效果提出的创新性意见很难得到采纳和应用。

1999年,陈佩斯与朱时茂因为版权问题起诉中央电视台,虽然最终胜诉,但是和央视的关系一度降到了冰点。

当然,陈、朱二人在“做人做事”上也留有了余地。事后,他们与央视领导相约吃了一次饭,双方表示纠纷到此为止。2002年,他们还参加了当年的春晚彩排,但是正式演出前三天,部分台词内容被国内某教授质疑涉险歧视侮辱他人,节目不幸被砍。自此,陈佩斯和朱时茂才正式离开了春晚的舞台。反倒是随后媒体们关于“封杀”事件的大肆报道,使得陈、朱与央视的关系进一步恶化。

多年后,面对央视导演组的复出邀请,陈佩斯也以档期冲突为由予以婉拒。

对于包山种树的故事,则略微有些传奇的意味。承包山林,确实是妻子王燕玲为陈佩斯留的“后路”,但是网传的因“封杀”而穷困潦倒、“逼上梁山”,实在是有些夸大其词。陈佩斯自己表示,当时在广播艺术团还有工资,还有走穴捞金的机会,只要自己愿意,依然能够挣到钱。上山种树,完全是为了安定下来。

近年来,陈佩斯带着成熟的队伍,一门心思的投入到了话剧的创作和演绎之中。与此同时,他也始终没有放弃对喜剧理论的探索和学习。陈佩斯长期研究莎士比亚、莫里哀、卓别林等人的喜剧作品,不断总结、整理喜剧创作实践的经验成果,并且积极进行分享和传播。

结合自己丰富的舞台经验和扎实的理论功底,陈佩斯创作的喜剧越来越受市场的青睐。2000年以来,陆续创作了《托儿》、《亲戚朋友好算账》、《阳台》、《阿斗》、《老宅》、《戏台》、《闹洞房》等作品,并获得了极大地成功。由他领衔的剧作,累计演出数百场,几乎场场爆满,可谓叫好又叫座。

陈佩斯曾在采访中说过:“做喜剧,这条路太广阔了,但从者寥寥”。确实,无论做哪一门学问,要想做好、做实、做精,都要花费常人难以想象的巨大心血。喜剧这一条路,有陈佩斯这样坚持前行和探索的专业艺术家,不得不说是广大观众们的一种幸运。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com