背信弃义的古人事例(被人讥笑的背信弃义)

景泰年内阁首辅大臣陈循,曾经对江西的科考之风有过这么一段论述:

盖因地狭人众,为农则无田,为商则无赀,为工则耻卑其门地,是以世代务习经史,父子叔侄兄弟族婚自为师友,十常二三。——《明英宗实录》

由此可知,江西之所以成为明代的科举大省,为朝廷培养出了大量的江西籍官员,其很大原因在于科考是江西学子改变人生机遇,用以谋生的重要途径。对,“谋生”。陈循本人就是江西籍;举荐他入阁的杨士奇,是江西人;当初帮杨士奇入阁的解缙,亦是江西人。本文我们要聊的胡广,还是江西人。

科举博物馆(江南贡院)

胡广,字光大,号晃庵,江西吉水人,宋代名臣胡铨之后。胡广的父亲是个读书人,元末明初之际,避世读书,开学授徒,名气很大。太祖朱元璋建国后,招揽各地名士出来做官,也向胡广的父亲伸出了橄榄枝。于是胡父出山从仕,做了七年的官,从监察御史到延平知府,最后卒于任上。

父亲离世时,胡广还不到十岁,家中除了父亲的藏书,就只剩下几亩薄田,勉强可以度日,与母亲相依为命。因为胡广自幼表现出的聪慧,尽管家道中落,但胡广依旧受到了族中长辈的提携照顾,一直跟随着名师读书。

年纪稍长后,又游学于闽粤,游览名胜,结交名士。有时候钱不够用了,就会倒卖些货物,做些养殖的营生。

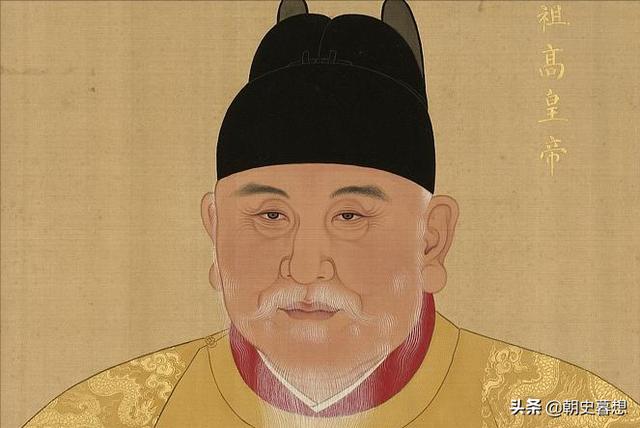

明太祖 朱元璋

所以在我看来,胡家有一个很好的家风:拿得起,放得下,能务实,不端着。胡广的父亲在朝廷邀请出山的时候,就马上启程赴任,毫不做作。朱元璋就喜欢这种人,因为懂进退啊。胡广在游学的时候没钱了,也不说要朋友如何救济,放下读书人的面子去做小买卖,攒够了钱再接着游学,这是明确地知道自己要什么,做事有目的性,且不为虚名所累。

游学归来,胡广就开始准备科考。建文元年,乡试中举,建文二年,得中状元。这一年,胡广才三十岁出头。

建文朝时,胡广并没有什么所为,一直就在翰林院做修撰,从六品的小官。主要原因还是明惠宗朱允炆,有自己的核心团队,比如黄子澄、方孝孺、齐泰等人。而那个时候,朱棣的“奉天靖难”正搞得朱允炆及其执政团队焦头烂额,所以更没胡广什么事情了。

明惠宗 朱允炆

直到建文四年,明成祖朱棣的上台。

胡广等人是在朱棣进入南京后,第一批向他“投诚”的文官。不同于建文朝的默默无闻,胡广在永乐年间,确实还算风光,成为了朱棣的近臣,并且入阁参与机务,屡次随同朱棣出行,颇得皇帝信任。

为何胡广在永乐年有如此转变?

其一,胡广对朱棣的“投诚”,是坚决果断的,政治上是“绝对正确”的;其二,朱允炆的倒台和朱棣的登基,官员队伍出现了大量空缺,需要年轻官员补上;其三,胡广确有真才实学,颇得朱棣倚重;其四,胡广为人谨慎,识大体,做事能照顾朱棣的情绪感受。

故宫

以上四点,缺一不可。于是,从侍讲、侍读、到东宫僚属、内阁大学士,胡广一步一步地走上自己人生的巅峰。

这里有几个关于胡广的故事,很多人用来描述胡广的自私和骑墙反复,不过我却有些不同的感受。

- 胡广看猪

说燕王朱棣马上就要入南京城,解缙、胡广、王艮、吴溥四人聚在一起商议如何行事。解缙和胡广侃侃而言,大谈忠义,王艮全程泣泪不语。吴溥的儿子在散会后就说,解缙和胡广肯定会自杀,向建文帝表忠心。吴溥却说,只有王艮会真的殉主。

皇帝出巡

因为吴家和胡家是邻居,随后吴家人就听到胡广在隔壁院吩咐下人把猪看好,兵荒马乱的不要让猪跑出去。最后果然只有王艮自杀了。

这个故事流传得很广,也是胡广被众人讥笑的原因之一。

我想问问诸位,如果你是当时四位在场者之一,你会随便对时局发表看法吗?朱棣当时可还没进城啊,朱允炆依然拥有对南京的绝对控制权。

这个时候,你希望解缙和胡广,能够说出什么话?说咱们哥几个好好洗个澡,睡个好觉,到时候可以精神饱满地去迎接朱棣?你当明代的特务系统是吃素的?

明军

而在文章的开头我就说过,江西士人很多把为官当做一个谋生途径,说白了就是份工作。既然是工作,给谁打工不是打?更何况大明还是那个大明,皇帝还是姓朱,一场“靖难之役”说白了就是老朱家自己的家族矛盾,他们这群外臣不论是追随建文还是迎合朱棣,我觉得这还上升不到国家气节层面上。更何况胡广在建文朝并不得重用。

再者,胡广父亲的拿得起放得下,还有胡广自己的务实,也是胡广能够毅然选择朱棣的重要原因。胡广年幼丧父,母亲的含辛茹苦必然是在胡广身上倾注了大量的心血和希望,胡广也不是为自己而活,更是为母亲和亲族而活。

所以对于胡广向朱棣的“投诚”,我觉得我们没有必要这么较真,解、胡、王、吴四人,除了王艮之外,其余三人不都做了朱棣的顺臣吗?

明代官员

- 胡广嫁女

胡广和解缙的关系不浅。胡广曾经拜解缙的父亲为老师,和解缙算是同门了。在永乐初年,解缙的名气要比胡广大很多,对胡广多有提携,比如编《永乐大典》,解缙是总编纂,胡广是副编纂官之一。所以两家是定了娃娃亲的,胡广的女儿是要嫁给解缙的儿子。

只是后来解缙失势治罪,解家也一蹶不振。但解缙治罪后,胡广按序成为了内阁第一人,算是后来所谓的首辅了,只不过当时没这个叫法。

这个时候,胡广就不乐意把女儿再嫁到解家了,想要悔婚。反而是胡广的女儿,一直说人要讲究诚信,以死相逼,坚决要嫁入解家。

这个故事又是后来人骂胡广背信弃义的绝佳事例。

解缙

背信弃义这个是有,毕竟儿女婚事是大事,不能别人家好的时候就攀附,别人落难了就退避。不过胡广悔婚这件事,并不能单纯用背信弃义这么表面化来看。

首先,为人父母,希望子女生活幸福,这个是可以理解的。

同时,解缙最后的死,其实是和“夺嫡”有关,牵扯了皇家的内部纠纷。解缙就是和太子朱高炽走得太近,惹得朱高煦不快,也弄得朱棣眉头大皱,故而终被朱棣弃用了。朱棣是个对权力看得极重的君王,解缙是触到了皇帝真正的逆鳞了。

本身胡广和解缙的关系近,这谁都知道,解缙出事后,胡广如果依然坚决把女儿嫁给解缙儿子,朱棣会怎么看?

明成祖 朱棣

朱棣会不会想?你胡广如此坚定地表态和解缙亲近,是不是也是太子这边的人?我朱棣现在还活着,你和解缙就这么向着太子,你们到底什么意思?所以,把女儿嫁给解缙儿子,当时是存在巨大的政治风险的。

还有胡广的平时为人处世,那绝对是属于我不害你,你也别惹我,与同僚之间向来井水不犯河水,甚至到了不近人情的程度。

比如一群臣子随同朱棣出行,路上迷路。金幼孜摔下马来,胡广看见了头也不回地继续赶路,只有杨荣下马去扶金幼孜。乃至于事后,朱棣都觉得胡广这么做事情,太不仗义了。可这个不仗义,恰恰又是朱棣最喜欢的,因为不涉结党。所以如果你是胡广,你当时到底同不同意把女儿嫁给解缙儿子?更何况在解缙儿子被赦免后,胡广终究还是把女儿嫁了。

明代官员

当然,这两个事例到底能够说明什么,终究是见仁见智,我只希望大家能够有不同的立场和角度,去重新解读这两件事。

永乐时期的胡广,其角色一直都是朱棣的政务顾问,并没有参与进太多具体的一线工作,最多也就是修书编史那些事情。一方面,永乐年间内阁初建,本身就是一个顾问团的形式;另一方面,朱棣雄才大略,很多事情自己都有主意,用不着臣子多言,皇帝反而更需要那些能够务实做工作的臣子,这就是所谓“圣明之主多用恭顺之臣”的原因。

永乐十六年,胡广寿终,享年四十九岁。最后我用后来内阁首辅大臣杨士奇对胡广的评价,结束全文:

胡广

太宗皇帝御天下二十有三年,文武之臣各展其才,能达诸事,功若竭诚,效力始终不渝者,其身虽没,所以宠眷之率,有进而不衰。其文臣遭遇之盛者,文渊阁大学士兼左春坊大学士胡公尤着者也。

一家之言,聊以解闷。

朝史暮想,独家原创。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com