孔子和亚里士多德的共同点(亚里士多德1000万字)

作为东西方文明的圣人,中国的孔子与古希腊的亚里士多德,两人经常被放在一起比较,其中最表面的一个差别是两人作品数量差距太大。

按照西方文献说法,亚里士多德是一位百科全书式的学者,一共写过170多种著作,政治、经济、法律、哲学、科学、教育、诗歌等几乎所有领域都有惊人的成就,整体超过千万字,流传下来47种,大约300余万字。相比之下,孔子的作品就极为稀少了,即便计算据说他编撰的《春秋》、《尚书》、《诗经》等书籍,整体大概只有5万字左右。

那么,为何亚里士多德能写下千万级别的文字作品,孔子却只有5万字呢?

孔子政治主张“信而好古”,希望恢复周礼,周王诸侯臣民各守本分,如此实现天下太平,而周礼相关制度早已存在。在具体写作上,孔子讲究“述而不作”。因此,孔子作品必然稀少,如今可以确认的孔子言论是《论语》,由孔子门徒根据孔子言行整理而来,其他的《尚书》、《春秋》等不确定是不是孔子编撰的。

亚里士多德主张“我爱我师,但我更爱真理”,因而对各种学问的“真理”,都有强烈的探索求知欲望,尤其在科学领域,他还涉及了天文学、地理学、动物学、胚胎学、物理学、解剖学、生理学等。更重要的是,他应该有着强烈的写作意愿,于是才会写出170多种著作。

因此,两人主张不同、写作态度不同,是他们作品差距如此之大的原因之一。

周朝贵族教育体系中,要求贵族掌握的“六艺”是礼、乐、射、御、书、数,这也是当时的主要知识体系。孔子主要研究的是“礼与乐”,而他又主张恢复周礼,崇尚之前使用的礼乐制度,因此没有太大的发挥空间。

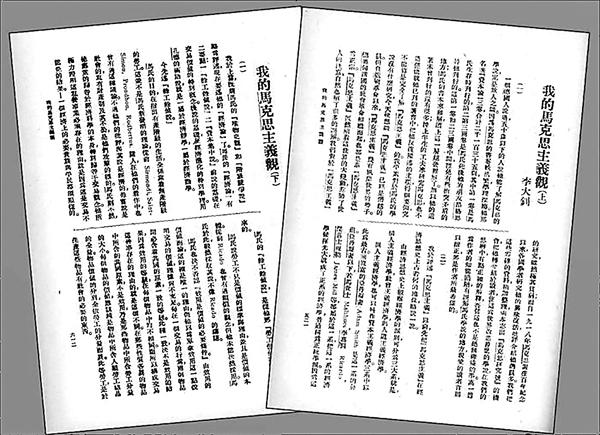

古希腊的贵族教育,其实主要是《荷马史诗》,内容还不如“六艺”全面,但还有一套由毕达哥拉斯而下的科学知识体系,后来柏拉图建立了“柏拉图学园”(见下图,拉斐尔作),研究各种哲学、科学知识等,亚里士多德在柏拉图学园就读了20年,接触到了大量知识,在此基础上产生很多疑问,之后才写出等身著作。

因此,两人面临的知识体系不同,是导致他们作品数量差异的原因之二。

林语堂在《吾国与吾民》中谈论“逻辑”时指出,中国古人认为真理——“道”不可被证明,庄子说“会心于忘言之境”,还有“道即真理,不知其然谓之道”,因此古代中国没有大段充满逻辑与辩证论述的习惯,不会写一篇万言或者五千言的论文去证明某一个论点,只是给一两段辩论就下结论。

按照西方文献记载,古希腊很早就有了“雄辩”的习惯,而亚里士多德是一个天才学者,为了让自己的结论有说服力,自然就按照他们的习惯对此进行大段大段的论述。

因此,两人面临的文化环境不同,是导致他们作品数量差异的原因之三。

孔子一生比较坎坷,人生大部分时间里,孔子或向别人请教或自学或教书。其他时间里,孔子一心想要实现政治抱负,但并未实现政治理想。真正著作时间,大约是在周游列国之后,已经知道无法实现政治理想,然后开始编著《尚书》等。

亚里士多德就像今天科学家的成长路线,在他父亲的影响下,从小就开始学习生物学与实证科学,17岁时就读柏拉图学园,38岁毕业后游历各地并娶妻。后来,在亚历山大的支持下,亚里士多德研究学问、兴办学校、建立图书馆等。相比孔子,亚里士多德极为简单,就是一个“做学问、写著作”的人生。

因此,孔子与亚氏人生经历上的不同,是导致他们作品数量差异的原因之四。

在纸张出现之前,中国的文字载体无非是骨片、金属、石头、竹简、木块、丝帛、陶器。其中,最便于携带的是丝帛,但成本太高;成本最低的是竹简木块,但制造不易,文字承载量有限,携带保管也不方便,动辄“汗牛充栋”。正因如此,先秦诸子百家的作品字数都有限,主要应该还是文字载体的原因。或许,不是孔子真写不出几百万字,而是当时他没有条件制造那么多的竹简,毕竟竹简成书后还涉及到保管、运输等问题,需要很多人力物力。

古希腊时期,当时文字载体主要是古埃及莎草纸(见下图)、羊皮纸。相比春秋时中国的主流文字载体竹简木片,莎草纸或羊皮纸的文字承载能力的确要高一些,亚里士多德天量文字或许就写在它们上面的。不过,莎草纸与羊皮纸都比较昂贵,而亚里士多德1000万字的作品,通常至少要有一次草稿,因此亚里士多德实际需要承载2000万字的莎草纸或羊皮纸。

因此,两人面临的文字载体不同,是导致他们作品数量差异的原因之五,而这一点应该是关键原因之一。

其实,不仅是孔子,先秦时期的中国诸子百家,他们的作品都很稀少,文字量都不大,直到汉代司马迁在众多史官帮助下写出52万字的《史记》,中国才出现真正的“巨著”。与之相反的是,从2700余年前的《荷马史诗》开始,古希腊大师们特别热衷于长篇大论,很多个人作品都是文字量特别大的巨著,但当时人类知识积累还很少、生产力还很低时,如此巨著一部又一部的层出不穷,在让人惊叹之余,却又充满了不解。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com