游子归乡心似箭儿孙绕膝享团圆(父子对饮亦诗亦远方)

2017年的新年,我们出发,回到故乡。日复一日的忙碌停住脚步,时光与回忆短暂接续。

让我们记挂的是,在城镇、在农村,在故土乡情的牵绊中,那一张张热情洋溢、又或饱经风霜的面孔,时刻诉说着小人物与大时代的故事。他们有着怎样的性格、信仰?经历着怎样的生活、命运?他们的人生,又是如何与波澜壮阔的时代发生勾连?对于2017,对于未来,他们有着怎样的心愿和期许?

作家奈保尔曾说,每个故事,每个人,都如盐般微小而珍贵。他们就是时代的“盐粒”,书写他们,就是书写时代的味道。

春节期间,新京报推出“记者还乡系列报道”,来纪录他们与这个时代的故事。

乡念,我们在家乡,相见,怀念。

(更多猛料新闻请在微信内搜索公众号“新京报”关注后阅读)

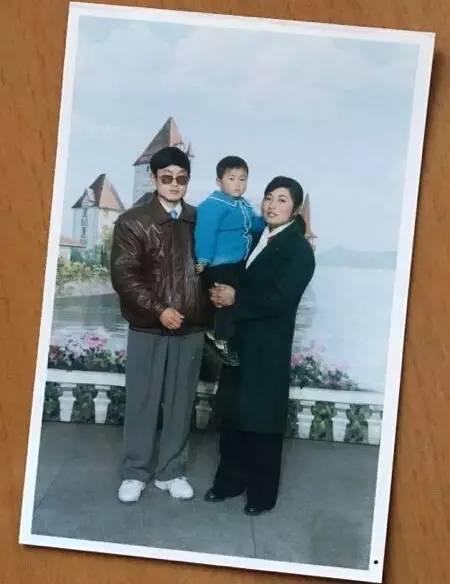

▲王文安一家,摄于1996年。

▲王文安(右)毕业前。

15岁那年,面临人生第一次抉择。王文安生在教师家庭,15岁参加中考,拿回了乡第一名的成绩。那是1984年,考分下来,老师也来家了:县中和师范,读哪个?

读县中的好处显而易见,但所费不菲,读师范不花钱,有补贴,毕业还能“吃皇粮”。他有一弟一妹,没得选。

王文安成了师范生。学校离家三十里路,放假时走着来回。在那里,他第一次喝到“看起来像尿”的啤酒,第一次见到了长成的黄瓜。

小时候“没得吃”,肚子一饿,就跟同村的小孩去地里摘黄瓜。黄瓜还没长成,只比拇指大点有限,他吃了十几年,以至于一直以为“黄瓜从来就是那么大”。

讲着少年轶事,“老头子”突然话锋一转,“你现在,有得选,多好。”

儿子知道这“有得选”里面的意味。

诗人

“绿蚁新醅酒,红泥小火炉;晚来天欲雪,能饮一杯无?”酒助诗性,王文安端着酒壶,说一句,斟一点。

他爱诗,也写诗。家里一本相册扉页上,至今还留着他送给时年3岁的儿子的诗:深情地凝视着/你渐渐长大的身影/心头多少个祝愿/伴你上人生道路而行/永远爱不够的/是爸爸妈妈的眼睛。

还有歌。书房里有几个硬壳笔记本,每一页都用钢笔写着歌词和曲谱。字很小,工整、秀气。

上学那些年,他读了很多书。书里为他展现了更广阔的世界,他迷恋,沉醉,想出门去闯一闯,但是一算,越轨的成本太高。

那个时代,很多人的未来都被框在固定的轨道里,“稳定”永远是工作的第一位。做自己想做的,无异于“越轨”。

王文安也成了教师,用一笔秀气的字写教案。他想继续读书,偷偷买来复习资料,被校领导发现了。他算是教学人才,校领导不允许他报名考试,不给他签字。

这个戴着茶色眼镜、从来轻声细语的年轻人,破天荒地在校长室大闹了一场。最终,得到了自己想要的结果。

到南京考试,然后继续读书,答辩,王文安工作、结婚、生子。他升了职,做了领导。每次觥筹交错之间,他会想起小时候,点着煤油灯读书的自己。

当初的愿望实现了吗?他也说不上来。

有时候他会打电话给当时还在读书的儿子,告诫他“多读名著,你跟我当年比差远了。”

或许行走的轨迹和当年的梦想还是有差距。他怀念“金子般的八十年代”,那时,他的梦想是当一名诗人。

而多年后的一个冬日,应酬完回家,他有些酒气,眯着眼睛把儿子拉过来:今天桌上,有个人说自己的职业是诗人。这年头说自己是诗人,不是骂人吗?

如今,他早已不再写诗,各种总结、报告占据了他太多的时间,他觉得自己失去了“愤怒”,那种激情似乎找不到了。

而“小伙”却能寻找到父亲年轻时的痕迹,一天晚上父亲酒后回家,片刻,书房内传出抑扬顿挫的声音:

告诉你吧,世界/我——不——相——信——/纵使你脚下有一千名挑战者 /那就把我算作第一千零一名。

远方

王文安看过《傅雷家书》,喜欢读汪曾祺。若干年前,汪曾祺写过一篇文章,叫《多年父子成兄弟》,他推荐给了儿子,希望他们父子之间,也能是这样一种关系。

儿子毕业那年,他花了很长时间劝小伙“考公务员”。这会给他安全感,虽然他常常觉得自己被体制化了,比如以“是否有编制”衡量一个人的成功与否。

那段时间,王文安到处看房,花了一个月,在张府园买下了一套两居室,房本只填了儿子一个人的名。他跟朋友说,买这套房,一部分原因是“想把儿子圈住。”

但是并没有什么效果,儿子终究是不安分的。一年前,“小伙”告诉他要去北京面试。

▲王文安一家,摄于1997年。

那是初春的一天,父子俩开了一瓶红酒。桌上他问,“为什么一定要去北京?”

江浙人对于北京的感情是很微妙的。那是首都,大城市,机会多;但是骨子里又觉得北方“不板扎”。

“板扎”的意思是“精致”,对于一道豆腐要片上百刀的江浙人来说,大锅煮小肠的北方,实在有些粗糙。

“小伙”用北岛的诗回他:如今我们深夜饮酒/杯子碰到一起/都是梦破碎的声音。

一首诗又把王文安拽回到三十年前。那个年轻的自己曾经告诉同学,男儿一世,要么做记者,要么做律师,“新闻和法律,是推动社会进步最强的力量”。

他想起无数个半醉半醒之间,抬眼看推杯换盏,说很多违心的话。时光总是静静地流淌,而多年之后回望,它又是奔涌的,因为改变的太多。

把儿子送进了北上的列车,王文安妥协了。

对呵,北岛就是北京人。

酒话

沾着水珠的蔬菜下锅,劈啪作响。“这个菜,北京没有吧?”他夹起一筷,递向儿子。

这菜学名“冬苋菜”,在方言里,“苋”读音同“安”,传说吃下去的人,能“安安稳稳”。

在他的印象里,北方物产不丰,从来不是鱼米之乡。他去过北京。灰蒙蒙的天,咸滋滋的水,没有留下什么好印象。

现在回想,不是北京不好,而是儿子远离。

“小伙”一走经年,父子之间时常通话。儿子总是通过父亲说话的“中心思想”,判断他有没有喝醉。如果干脆利落,说的都是强饭加衣,“铁肩担道义”之类,那必定是神志清楚。而如果絮絮叨叨,夹杂一些“回来吧,考个公务员,过安稳日子”,那一定是喝得不少。

这些“酒话”,都是真心话。王文安每次参加完同事孩子的婚礼,都会给儿子打电话,讲述婚礼如何排场,主人家如何幸福。末了,他总会补一句,“你要是在家多好!”

他常常陷入到自相矛盾的境地。他收集儿子写的每一篇报道,又羡慕又自豪地说,“你实现了我年轻时的理想”,他又经常在电话里叹气,“这行有什么好做,安安稳稳不好吗?”

多年父子成兄弟,当然应该希望“兄弟”出成绩,有更好的发展,而作为父亲,让“小伙”安稳一世,似乎也理所应当。

他在两种身份之间缠绕。

电视里嘤嘤呀呀地播放着一台晚会。屏幕上,一群梳着冲天辫的男童女娃手舞足蹈。

酒过三巡,王文安最后端起酒杯,笑着调侃,“明年这时候,我能见着我孙子吗?小伙,你架个势(帮个忙)哦!”

王文安是我的父亲。

文|新京报记者王煜 编辑|李天宇 校对|陆爱英

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com