关云长败走麦城的答案(楼含松王旸午及)

[摘要]关羽的形象变化是一个世代累积的过程,直到元代才演化出红脸的特征。元代是关羽神格提升的关键时期,大红司命主等红色怀爱本尊是关羽红脸特征的形象来源,让关羽从传说中的地方性的冤魂恶鬼变成了全国性的佛教大护法,并具备了怀爱本尊所拥有的征服、聚财、钩摄等功能。

历史人物关羽自进入民间传说之后,无论是在文学作品中,还是在宗教信仰里,都历经各种演变,其身上融合了种种传说和想象,历朝历代的踵事增华,反映了人们不同的伦理观念和价值取向。关于关羽形象的流变过程,学界早已做过大量的探讨,成果丰富。本文探讨的则是其中一个很小的点:为什么在后世的文学作品中,关羽的脸是红色的?本文将围绕这一问题,从汉藏文化交流融合的视角,挖掘相关资料及文化背景,为关羽形象的演化和功能的转变进行一些新的论证。

一、关羽红面的演化

关羽形象的变化是一个世代累积的过程。在唐以前的正史中,对关羽外貌的描写通常只是寥寥几笔。《三国志》中,诸葛亮称关羽为“髯羽”,因为“羽美须髯,故亮谓之髯羽”[1]卷三七,939,《华阳国志》也采取了这个说法。《三国志·于禁传》中记载“帝(曹丕)使豫于陵屋画关羽战克、庞德愤怒、禁降服之状”[1]卷一七,524,这大概是最早的关羽画像,画已失传,不得其详。在魏晋南北朝的笔记小说如《世说新语》《汉晋春秋》《搜神记》《神仙传》等中,并无关羽逸事见载,远不如邓艾、蒋子文之流引人注目。可见在这一时期,关羽相较于其他三国人物并无什么神异之处,关于他的民间信仰也尚未出现,故而并没有受到笔记小说家的青睐。

到了唐代,关羽已成为民间崇拜的偶像,荆州出现了关羽祠,如郎士元《关羽祠送高员外还荆州》一诗就歌颂了祠中的关羽:“将军禀天姿,义勇冠今昔。走马百战场,一剑万人敌。”[2]2782但诗中对关羽的长相并没有刻意描写。在唐代,关羽也开始与宗教传说发生联系。董侹的《荆南节度使江陵尹裴公重修玉泉关庙记》[3]7731记载了关羽之灵帮助智者大师兴建玉泉寺的传说,但文中也并未描写关羽的相貌。值得注意的是,唐人笔记《云溪友议》记载荆州玉泉山附近有一个名叫“关三郎”的厉鬼作祟,荆州百姓因畏惧而去祭祀[4]19。虽然这里的“关三郎”未必就是关羽①,但由于同处一地,加之姓氏相同,很难让人不产生联想。周绍良认为“关三郎”是关索②,而焦杰则认为“关三郎”就是关羽[5],还有学者认为是关平,可见多数学者认为“关三郎”与关羽一家是有联系的。《云溪友议》中的“关三郎”是“长蛇毒兽随其后”[4]19的厉鬼形象,这与宋代“关羽冥起玉泉”传说中关羽的长蛇形象似有一定关联,或许正是其滥觞。

到了宋代,董侹《重修玉泉关庙记》中“关羽冥起玉泉”的故事被张商英的《玉泉寺关王祠堂记》、昙照的《天台智者大师别传注》和志磐的《佛祖统纪》共同采纳,三者还在原有故事的基础上加上了智者大师和关羽斗法、为关羽传戒的部分。关羽的形象开始变得神异起来,且均与蛇类有关③。这个故事成为后来《三国演义》“玉泉山关公显圣”的源头,只是小说将智者大师变作了普净禅师。宋人黄休复的《益州名画录》记有后蜀赵忠义据此故事所绘的《关将军起玉泉寺图》,画已散佚,黄氏的文章也未曾描述关羽的相貌。内蒙古阿拉善盟额济纳旗出土的黑水城金代版画《义勇武安王位》描绘了神威凛凛的关羽坐像。画中关羽长须美髯,但因是单色版画,自然无法表现其面部颜色。《大宋宣和遗事》中记载了关羽解州除蛟的故事,文中写关羽“绛衣,金甲,青巾,美须髯”④。两宋诗文笔记多传写关羽的须髯,如南宋洪迈《夷坚志》支甲卷九《关王幞头》中就记载潼州关羽庙中的神像“黄衣急足,面怒而多髯,执令旗,容状可畏”⑤,这是现存最早的对关羽神像的描写。其他提及关羽的宗教文献并不多见,疑似宋元时期的道经《太上大圣朗灵上将护国妙经》提及关羽却并未刻画其容貌。可知南宋时期关羽容貌的主要特征一如前代,仅仅是美髯而已,并没有出现面红如枣的记载。

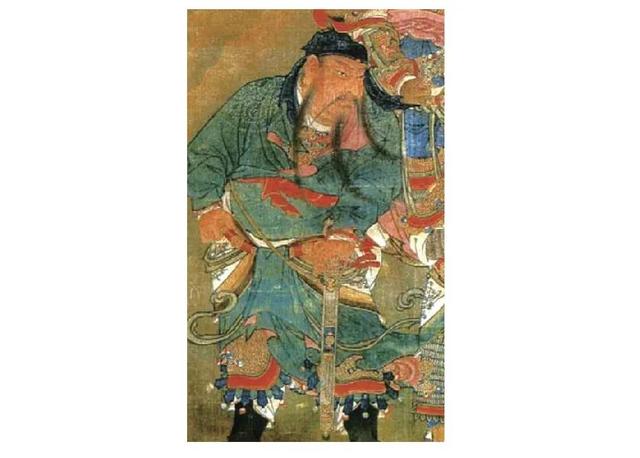

到了元代,关羽红脸的形象突然之间就被定格了。在元代至治年间刊行的《全相三国志平话》中,关羽“神眉凤目虬髯,面如紫玉,身长九尺二寸”的形象全然是后世通行的标准相。而在现存提及关羽的元杂剧中,关羽的形象也大多是面如重枣。如《关张双赴西蜀梦》第三折中的关羽是“绛云也似丹脸若频婆,今日卧蚕眉瞅定面没罗”[6]13;无名氏《诸葛亮博望烧屯》第一折中说关羽“生的高耸耸俊莺鼻,长挽挽卧蚕眉,红馥馥双脸胭脂般赤,黑真真三绺美髯垂”[6]731;无名氏《关云长单刀劈四寇》中写关羽“生的面如挣枣色,卧蚕眉,长髭髯,金盔金甲,骑一匹黄骠马,拿一柄青龙偃月三停刀”[7]卷七,605。宗教文献中,关羽也开始以红面示人。如《道法会元》中的《地祇馘魔关元帅秘法》就写关羽“重枣色面,凤眼,三牙须,长髯一尺八寸,天青结巾,大红朝服,玉束带,皂朝靴,执龙头大刀,有赤兔马随”⑥;《法海遗珠》中的《酆都西台朗灵馘魔关元帅秘法》说关羽“戴青长结巾,重枣色面,凤眼,美髯,官绿雁花袍,袒襟露甲,绿吊椁靴,乘赤马,手提大刀”[8]939;《法海遗珠》中的《太玄煞鬼关帅大法》也说关羽“赤枣面,勇猛相,乘赤马,洞灵帽,青结巾,皂靴”[8]978。元代水陆画中也可以看出关羽面如重枣的特点,如2003年在山西省洪洞县玉皇庙关公殿发现的元代壁画上,可以看见关羽的面部呈现清晰的朱红色(见图1);在山西省稷山县青龙寺元代壁画《往古为国亡躯神众》中,关羽也是醒目的红脸武将形象(见图2)。

图1 洪洞县玉皇庙元代关公壁画

图2 稷山县青龙寺元代壁画《往古为国亡躯神众》

明代的通俗演义沿用了元代平话和杂剧中的关羽形象。如嘉靖本《三国志通俗演义》中的关羽是“身长九尺三寸,髯长一尺八寸,面如重枣,唇若抹朱,丹凤眼,卧蚕眉,相貌堂堂,威风凛凛”[9]5;朱鼎臣辑本《三国志传》中则写关羽“身长九尺,须一尺八寸,面如熏枣,丹凤眼,蛾蚕眉,相貌魁梧”[10]5。明代绘画中的关羽也是红面居多,如商喜的名画《关羽擒将图》中的关羽就是绿袍红面的经典形象,石家庄毗卢寺明代壁画《三界诸神图》中的关羽同样是红脸长须,说明关羽形象在明代基本定型。

通过上述的文献梳理可知,关羽相貌最初只有长髯这一特征,隋唐时期才开始神异化。但在唐宋两代,关羽仍然只是一个在荆州地区具有影响力的地方鬼神而已,只作普通武将装扮,相貌也无特别之处。关羽红面的特征是在元代才出现的。

二、关羽红面的成因

过去人们常常用“红色象征忠义”来粗略地解释关羽红面的原因,却并未对关羽面色变红的时间节点进行详尽分析。事实上,“因为关羽是忠义之人,所以人们选择将他的脸画成红色”的观点是站不住脚的。其一,在元代以前,关羽忠义神勇的形象特征就早已深入人心,为何彼时人们不说关羽是红脸呢?其二,《晋书》中的刘牢之“面紫赤色”[11]卷八四,2188,但他显然并不忠义;后汉的刘知远也是“面紫色、目多白睛”[12]卷一〇,99的形象,而他只是个乱世枭雄,绝非道德楷模;《三国演义》中的魏延也是面如重枣,但他却是个头有反骨的叛将;京剧《法门寺》里的刘瑾也是红色脸谱,却是祸国阉宦的代表。可见红面与忠义之间并不具有必然联系,用忠义来解释关羽为何脸红,是在其艺术形象被定格以后想当然的臆断,实际上是倒果为因。

传统医书认为,红对应心火,红脸赤面是心脏有恙的外显,是一个病态的体征。生活中,脸红常常是负面情绪的外露,一个人在害羞、惭愧、紧张、愤怒、醉酒等状态下可能会脸红。红面在中国传统文化语境下也不总是一个正面的形象特征。脸红可以是问心有愧的表现,如许慎《说文·赤部》中就说“面惭而赤也”[13]卷一○,213。红面还可以指心术不正的面相,如赵岐注《孟子》中就说“赧赧然,面赤心不正貌也”[14]5902。红面也不象征神勇,《燕丹子》中田光有曰:“夏扶,血勇之人,怒而面赤;宋意,脉勇之人,怒而面青;武阳,骨勇之人,怒而面白;光所知荆轲,神勇之人,怒而色不变。”[15]79这是用夏扶面赤的血勇来衬托荆轲的神勇。脸红甚至还是奸邪的表现,如《晋书·刑法志》中所说,“是故奸人心愧而面赤,内怖而色夺”[11]卷三〇,930。

既然红脸在传统语境下没有多少正面寓意,为什么元代人要将红脸这一特征赋予神威勇武、德高义隆的关羽呢?究其原因,这与关羽形象的不断神圣化有关,是民间信仰与元代佛教文化共同影响下的产物。

一方面,红面是民间信仰的常见要素,是厉鬼凶神的外貌特征。红色是血的颜色,民间信仰中的红面鬼神往往带有冤屈、枉死、凶暴、恐怖的色彩。在志怪、传奇中,红面是恶鬼的特征,如牛僧孺《玄怪录》中所记的化作洛阳美女的恶鬼“非青面耐重鬼,即赤面者也”[16]卷一一,117。由前文可知,在唐宋时期流传的“关三郎”传说和“关羽冥起玉泉寺”传说中,关羽都是厉鬼的形象⑦。与先成仁后成神不同,关羽的早期形象因为死于非命、具大威严而令人畏惧,与邓艾、蒋子文相似,是横死成神、怨灵作祟的典型。这类神多怀怨愤、喜怒无常、变化莫测,常常需要血食供养才能保一方平安,如民间信仰里的五通神、瘟神、方相和方弼等等。随着关羽形象在民间不断神圣化,其相貌也日益向地方鬼神的特征靠拢。因此可以说,关羽的红面特征是唐宋时期民间信仰的残留。

另一方面,关羽的红面是元朝密教盛行背景下的产物。因为红面是元代神祇的普遍特征,如《九天魁罡云路追捉三阵大法》中记载的徐守忠就是“红枣面、交脚幞头、红抺额、青袍、手执铁鞭”[8]826的可怖形象。元朝统治者尊崇藏传佛教,在全国各地兴建了大量密宗造像,如杭州飞来峰和宝成寺的大黑天造像。这些赤脸靛发、青面獠牙的凶神形象无疑是受到了佛教密宗忿怒尊造像的影响。

关羽在唐宋声名不显。在唐德宗时,关羽曾短暂地成为配享武成王庙的六十四将之一,贞元年间又被移出;宋初重入武成王庙,又因为败军之将的身份而被请出,仁宗时重新请回,宣和年间才位列西庑第十四位。关羽虽有过“崇宁真君”的封号,但放在徽宗滥封淫祀道教众神的大背景下看,实在是不足为奇。

关羽不受官方重视的局面一直到元代才有所改观。关羽正是在大元帝师八思巴的提议和忽必烈的支持下,首次成为被官方认证的大护法。《元史》中的《祭祀志六》详细描述了关羽作为监坛护法的盛大佛事:

世祖至元七年,以帝师八思巴之言,于大明殿御座上,置白伞盖一,顶用素段,泥金书梵字于其上,谓镇伏邪魔护安国刹。自后每岁二月十五日于大(明)殿启建白伞盖佛事,用诸色仪仗社直,迎引伞盖,周游皇城内外,云与众生祓除不祥,导迎福祉。岁正月十五日,宣政院同中书省奏,请先期中书奉旨移文枢密院,八卫拨伞鼓手一百二十人,殿后军甲马五百人,抬舁监坛汉关羽神轿军及杂用五百人。宣政院所辖官寺三百六十所,掌供应佛像、坛面、幢幡、宝盖、车鼓、头旗三百六十坛,每坛擎执抬舁二十六人,钹鼓僧一十二人。大都路掌供各色金门大社一百二十队,教坊司云和署掌大乐鼓、板杖鼓、筚篥、龙笛、琵琶、筝、七色,凡四百人。兴和署掌妓女杂扮队戏一百五十人,祥和署掌杂把戏男女一百五十人,仪凤司掌汉人、回回、河西三色细乐,每色各三队,凡三百二十四人。凡执役者,皆官给铠甲袍服器仗,俱以鲜丽整齐为尚,珠玉金绣,装束奇巧,首尾排列三十余里。都城士女,闾阎聚观。礼部官点视诸色队仗,刑部官巡绰喧闹,枢密院官分守城门,而中书省官一员总督视之。先二日,于西镇国寺迎太子游四门,舁高塑像,具仪仗入城。十四日,帝师率梵僧五百人,于大明殿内建佛事。至十五日,恭请伞盖于御座,奉置宝舆,诸仪卫队仗列于殿前,诸色社直暨诸坛面列于崇天门外,迎引出宫。至庆寿寺,具素食,食罢起行,从西宫门外垣海子南岸,入厚载红门,由东华门过延春门而西。帝及后妃公主,于玉德殿门外,搭金脊吾殿彩楼而观览焉。及诸队仗社直送金伞还宫,复恭置御榻上。帝师僧众作佛事,至十六日罢散。岁以为常,谓之游皇城。或有因事而辍,寻复举行。夏六月中,上京亦如之。[17]卷七七,1926-1927

文中的“坛”指的是密教的曼荼罗坛城。灯涂香花、嬉鬘歌舞属于内外八供养,带有浓烈的密教色彩。奢华繁缛的装饰,光怪陆离的表演,数百人各司其职的方阵宛如流动的曼荼罗。关羽高据监坛,端坐坛城中央,俨然成了密宗的大护法。

八思巴是藏传佛教萨迦派的五祖。萨迦派尤其重视红色怀爱本尊,八思巴主修的也正是怀爱法门。怀爱属于密宗“息、增、怀、诛”四种事业之一,又称怀摄,指关怀一切有情而受敬爱,具足福慧资粮而可以钩召摄受一切众生,使众生待修行者如父慈、如师敬、如王畏、如友爱。简言之,怀爱法门是让别人欢喜、尊敬、服从的得利法门,也是让修行者具有满足他人心愿之力的赐福法门。怀摄法与显教的“布施、爱语、利行、同事”四摄法相似,也与喜无量行相近,包括信伏敬爱、和合敬爱、钩召敬爱和悉地敬爱四法门,其代表色就是红色⑧。在萨迦派最殊胜、最重要的不共“十三金法”中,“忿怒三大赤”——喜金刚密续咕噜咕咧佛母、欲帝明王和红色象鼻天都是红色本尊,具足大权势和统摄力,表示将贪欲转化为道用;“三红尊”——金刚瑜伽母、因札卡雀空行母和梅赤卡雀空行母也都是全身红色,受其灌顶可速证佛道,表示不离欲念而证解脱;“三小红尊”——怀柔佛母、财宝天母和帝鲁玛天母,加上红财神这四尊护法也都是全身红色,表示自性中本来具足权力和财富。另有狮面佛母和时轮密续大鹏金翅鸟这两大忿怒本尊也是红色本尊的,表示用妙观察智战胜烦恼。萨迦派的十三位本尊中竟有十二位是红色,可见红色在萨迦派本尊护法中的重要性。除了萨迦派不共的传承,在密宗各派共有的传承中,红色同时也代表妙观察智,是密宗莲花部的代表色。莲花部的本尊如阿弥陀佛、大悲胜海红观音、红度母、爱染明王、马头明王等,也是通体红色,具足怀爱的功德。

藏地向来有以红饰面的传统,如《旧唐书》中就记载:“(文成公主)恶其人赭面,弄赞令国中权且罢之,自亦释毡裘,袭纨绮,渐慕华风。”[18]卷二七〇,5222在藏地的原始宗教苯教的世界观中,神、人、鬼三界共处一世,人为了躲避鬼的侵害而需要在脸上涂抹红色颜料。一些被佛教降伏的、原先来自苯教的古老护法神的脸也是红色的,如紫玛护法、具誓护法单坚、赤尊赞等等。在紫玛护法的降神仪式中,往往还要将羊血涂抹在神汉的脸上。红脸可谓是藏传佛教护法的一大标志。

藏传佛教内部各教派公认关羽是密教护法神的化身,如噶举派的大宝法王、宁玛派的阿秋活佛、格鲁派的阿嘉呼图克图和多识活佛等,都撰有供养关羽的仪轨。拉萨、扎什城等西藏各地都有关帝庙。根据加央平措的研究,藏区的信教群众更是将关羽看作格萨尔王的化身⑨。清代的阿嘉呼图克图在《东方支那战神大帝关老爷前供神饮法·招随愿之钩》这篇祈请文中写道:“将此新鲜珍贵之神饮供物,呈献给似莲花般本尊云长大帝,请畅饮!”⑩直接点明关羽是莲花部本尊,祈请文的标题“招随愿之钩”更是言明了关羽作为红色本尊“钩招怀爱”的功能。

藏传佛教四大活佛之一、执掌内蒙佛教的章嘉·若必多吉国师也将关羽认定为密宗的智慧护法,并亲自撰写了《关老爷祈供法》,其中有:

统领东方支那地方的大战神,自己曾应诺要守护佛法,出于色种称为云长帝,大神眷属等降此地而安住,血肉饮食似大海汇集……[19]221-222

在文中,章嘉国师称关羽为“真日杰布”,意为云长大帝,并突出其“大战神”的身份,强调其是“色种”,即色界护法神⑪的化身。

著名的土观活佛更是在章嘉国师的基础上为关羽撰写了详尽的祈请文《三界伏魔大帝关云长之历史和祈供法·激励事业雨流之雷声》,并设计了完备的供养仪轨。土观活佛在文中直接指明,关羽就是藏传佛教护法大红司命主的一个化身。土观活佛的祈请文分为两大段,第一段详细描述了关羽的生平,说释迦牟尼佛在世时的夜叉族“尊赞战神之王”发誓成为佛教护法。当他作为夜叉的寿命终结之后,在汉末转世为一个名叫关羽的人族武将,一生所向披靡。关羽不幸战死之后,由于极大的怨恨心,化生为“鲁族”⑫的“具力大非人”⑬,作祟一方。四百年后,一个名叫智子熙的大师来到该地。关羽变成大蟒蛇绕山三圈,并引来千万龙族阴兵,示现山崩地裂、日降月沉、兵刃如雨、电闪雷鸣等可怖幻象恐吓大师。大师不为所动,以甚深三摩地降伏关羽。关羽被大师所说佛法感化,发誓成为佛教护法[19]223。

而宋代昙照《天台智者大师别传注》中“关羽冥起玉泉寺”的描写是这样的:

一旦天地晦冥,风雨嗥怒,有无限妖怪,种种殊形异状,攒簇师前,将欲为害。又有巨蟒长十余丈,张口砺牙,意欲食啖。复有阴魔列阵,炮矢雨下。(智者大师)经一七日,了无惧色。师悯之曰:“汝所为者,生死幻梦。贪着众业,不自悲悔,犹来恼吾耶?”言讫俱灭不见。一夕,云雾开爽,月明如昼,有二圣者,部从威仪如王者状。长者美髯而丰厚,少者褁帽而秀发。师遂顾问圣者何来。曰:“予乃蜀前将军关羽,儿子曰平,以战功故常镇是邦。此山号三毒山。自古迄今人迹罕到,唯龙蛇虎豹、妖精鬼魅之所窟宅。大德圣师何枉神足?”“贫道自天台过,欲于此处建立道场,少酬生成之德。”神曰:“果如是。弟子当为造寺化供……”[20]645a

比较可知,土观活佛祈请文中的关羽故事和昙照记述中的关羽故事如出一辙,二者的人物、情节、环境、主题都十分相似,属于同一母题。在两则故事中,关羽都能变化出大蛇的形象,都有阴兵鬼卒相随,都能召唤风雨雷电。藏族传说中,关羽是与智子熙斗法,汉地传说则是与智者大师,两位高僧的名字都与智慧有关。两个故事的结尾,关羽都心甘情愿成为佛教的护法,宣扬了佛法的伟大与神奇。两则故事都在唐代关三郎传说的基础上进行了佛教化的加工,可见藏传佛教传承体系接纳了唐宋时期汉传佛教对关羽的神话,更体现出关羽原有的民间信仰要素被汉传佛教和藏传佛教同时接受,其原有的地方鬼神特征也因此得到了佛教化的包装与诠释。

在祈请文的第二段,土观活佛直言不讳地指出,关羽就是藏传佛教大护法大红司命主的化身,与多杰东都、赤尊赞属于同一心识,是莲花部本尊马头明王的眷属。活佛给出的理由如下:其一,大红司命主又名卫则姊妹护法,早期有关“卫则”的藏语解释是“汉地之冤鬼”,这与关羽汉地武将冤魂的身份一致;其二,大红司命主和关羽都是红脸武将,手持兵刃;其三,活佛的上师章嘉国师亲口传授了这一知识,并且历代班禅大师的著述中对此也有所提及,比如班禅罗桑益西的《王子义成证道记》。藏传佛教极重师承,最忌妄语,这表明在藏传佛教的传承中很早就有关羽是大红司命主化身的说法[19]223-224。

章嘉国师与土观活佛虽是清朝人,但并不表示他们所著的关羽祈请文直至清代才出现,因为很多藏传佛教的仪轨在形成文字稿之前都是以师徒口耳相传的形式保存与传播。譬如宁玛派龙钦宁提的根本法主全知无垢光尊者是14世纪元明之际的大德,其所著大圆满法本《七宝藏》《四心滴》和《三大休息》直至清末才由蒋扬钦哲旺波尊者和全知麦彭仁波切等大德开始大规模地整理。在明代新译藏传佛教的格鲁派兴盛以前,以宁玛派、噶举派和萨迦派为主的旧译藏传佛教除了与显宗相通的甘珠尔、丹珠尔以及自身独有的密续有印经传统外,大多数祈请文都采取伏藏文⑭的形式,并不是以文字的形式保存,而是以师徒之间口耳相传的方式代代相传。藏传佛教之所以重视口耳相传,一是因为藏传佛教的教义本身极重保密,认为密宗经文不可轻易示人,而口传耳受可以保证传承的清净相续不会中断,避免出现不懂装懂、依文解义的情况;二是因为藏传佛教在宋元时期还不够系统,直至宗喀巴大师改革之后才开始形成严谨规范的学修体系,转为学理型佛教;三是因为藏地资源贫瘠,明清大规模敕封法王以后,汉藏地区的联系更加紧密,汉地先进的造纸与印刷工艺传入藏地,才推动密教经籍的刊布流传。

大红司命主是觉囊派尊崇的战神,藏传佛教其他教派也有传承。其造像一面双臂,身披盔甲,头戴骷髅宝冠,项挂五十人头鬘,右手高举天蝎剑,左手持敌魔之心于胸前,左肘夹弓擎枪,左足踏鬼神,右足踏宝驹,以舞立姿安住于般若烈焰之中(见图3)。对比关羽和大红司命主,可知二者皆为武将,脸色鲜红,身披盔甲,足踏宝驹,手拿长柄武器,外形上有明显的相似之处。此外,黑水城出土的金代《义勇武安王位》图(见图4)和元代《全相三国志平话》中插图《封五虎将》(见图5)里的关羽形象,都采取了一种奇特的姿势:一只腿单盘于座上,另一只腿斜向前伸直。无独有偶,明代商喜的名画《关羽擒将图》(见图6)也画有这一坐姿,可见这是关羽广为流传的姿态。关羽的这种奇特姿势与大红司命主唐卡里的姿势如出一辙,介于佛教寂静尊造像的“游戏坐”和忿怒尊造像的“舞立姿”之间,是其曾作为密教本尊形象残留的痕迹。

章嘉国师的祈请文并非个案,除他以外,藏传佛教各宗派的高僧,如察哈尔格西·洛桑慈成、阿嘉活佛、宁玛派的大宗师全知麦彭仁波切等皆撰有关羽祈请文,并且同样认可关羽莲花部怀爱护法的身份。如全知麦彭仁波切就在《格萨尔满愿祈祷文》中写道“藏称雄狮宝,汉称关老爷”,认为关羽与格萨尔王属于同一心识,而藏族史诗中的格萨尔王正是生活在安多、康巴的“赭面东族”,格萨尔王的宗教身份同样是马头明王的眷属[21]。

藏传佛教的造像艺术深刻影响了汉地佛教艺术的表现形式。元世祖设立专门的机构“梵像提举司”,命尼泊尔的阿尼哥及其弟子刘正奉监制,在全国范围内推行西藏及尼泊尔风格的佛教造像,后世称之为“梵式”⑮。时至今日,仅杭州一地就保留有宝成寺玛哈嘎拉造像、灵隐寺飞来峰黄财神造像和财宝天王造像等元代藏传佛教的“梵式”佛像。在很多汉地寺院中,准提菩萨、千手千眼观世音菩萨等密宗神像也屡见不鲜。由此可见藏传佛教造像在元代普及之广,影响之深远。

图3 雍和宫藏大红司命主唐卡

图4 金代黑水城《义勇武安王位》

图5 元代《全相三国志平话》插图《封五虎将》

图6 明代商喜《关羽擒将图》

三、红面形象与功能改变

自从关羽被八思巴确立为藏传佛教大护法后,其宗教地位获得了空前提升,在元朝的政治中心大都随处可见关羽的庙宇,每年五月还要为他举办盛大的庙会,如《析津志辑佚》记载的赛关王会和关羽监坛的皇城建佛会[22]57。关羽从荆州一个地方性的厉鬼凶神,到元代一跃成为全国性的全能大神,离不开藏传佛教的扶持。他从玉泉山的冤魂,摇身一变成为战神、财神、学问神、情爱之神,都与怀爱本尊的功能有关。

其一,忿怒相的红色怀爱本尊,如咕噜咕咧佛母和红色象鼻天,具足大威势,可以统摄、战胜一切众生。红色象鼻天毗那夜迦源于婆罗门教的湿婆之子伽内什,本就是印度神话中统帅邪魔的战神。如前文所述,关羽在藏传佛教中就被称为大战神,而其战神身份被正式确立的时间也是在元朝。元泰帝死后,爆发了史称“天历之战”的内战,元文宗先发制人,于九月十三日即位,改元天历。九月十三日恰是民间流传的关羽诞辰,因此元文宗在天历二年(1329)特地加封关羽为“显灵义勇武安英济王”,以表彰其拥立之功,并借此宣传自身的政治合法性。此事在元代李警的《义勇武安王庙记》有载:“……钦惟圣天子洪禧,咸阴兵密助天兵诛夷贼,无旋踵而天下大定矣。特赐显灵义勇武安英济王,诞告万方,岁时享祀。”[23]卷三六,370关羽这位曾因败军之将的身份而被逐出武庙的神祇,机缘巧合之下在元代获得了类似唐时毗沙门天的战神身份。又因为负责监守“镇伏邪魔护安国刹”大白伞盖,而多了伏魔护国的护法身份,这成为关羽在元代被道教封为馘魔元帅、在明代被万历皇帝封为三界伏魔大帝的源头。

其二,红色怀爱本尊还具有招财赐福的功能,如红色象鼻天和红财神,都是佛教中专司财富的财神。这也与关羽后来财神的身份有关。迄今为止,汉地百姓仍亲切地将关羽唤作武财神;藏地百姓也将关羽与格萨尔王合为一体,称其为“格萨尔杰布”,将关羽看作财神。藏传佛教中通过祈愿关羽来摆脱穷困、增长福德的祈请文有很多,如《战神格萨尔瞻巴拉招财满愿祈文》⑯。

其三,红色怀爱本尊还有钩召眷侣、促成姻缘的功能,如修咕噜咕咧佛母心咒可以增加自身魅力,获得异性青睐。红色直接象征爱欲,咕噜咕咧佛母、欲帝明王、爱染明王三尊是密教最负盛名的爱情本尊,他们无一例外都是红身赤面。佛教绘画中的爱欲之箭也常用红色乌巴拉花鬟来装点。正如罗伯特·比尔所言,在佛教中,“红色象征着权力,特别是具有磁力的爱欲”[24]29。关羽后来成为妓女的守护神也体现了他身上红色怀爱本尊的特点。有研究者认为,关羽是保护南方的妓船之神:“九姓渔户开头供的神是‘关老爷’……渔娼的艳名日著,嫖客中的文人也多了,他们见关羽被当作妓船之神不以为然,有人戏改为白眉红眼状,说是‘马氏五常,白眉最良’的马良。”⑰无独有偶,北方的妓女也尊奉关羽:“有些地方的妓女则祀关老爷(关羽)。如在北京,妓院的老板、鸨母、妓女遇有疑难问题,必然乞灵于伏魔大帝关圣帝君。”[25]197有学者认为明清妓院中普遍供奉的白眉神就是关羽⑱。如明代沈德符在《万历野获编》中对妓女供奉关羽感到不满,认为这是亵渎神灵[26]919。沈德潜虽力主白眉神与关羽是两尊相貌相似但截然不同的神祇,但他的立论并没有什么根据,不过其对白眉神“长髯伟貌,骑马持刀”形象的描述,会让人们不由自主地联想到关羽。赤眼长须的白眉神与枣面美髯的关羽在形象上确实具有高度的相似性,这是红面关羽具备怀爱钩召功能的又一例证。

综上所述,直到宋代,关羽形象虽然由历史人物进入民间传说,逐渐增添了灵异神采,但其容貌变化不大,基本上还是以长须美髯为特征。到了元代,在唐宋玉泉山厉鬼传说和藏传佛教大红司命主等怀爱本尊造像的共同影响下,被大元帝师八思巴扶持为藏传佛教的红色护法,新添了红面的特征,所司职能也向怀爱法门倾斜,增添了伏魔立威、聚财赐福、钩召摄受等功能,并由地方神祇转变为全国性的三教大神。通过关羽红面特征成因的考索,可以清楚地看到,在中华大地乃至汉文化圈极为普遍的关羽崇拜现象,是政治、宗教、民间信仰和文学作品综合影响、交互作用的产物,其流变既有历史的传承和时代的助力,又得益于汉藏文化的交融。关羽形象是中华文化多元共生、交流融合而结出的硕果,正因如此,这一形象才具有如此广泛而深远的影响。

尾注:

①唐代的《北梦琐言》中也记有鬼神“关三郎”,属于陕西一带的地方神灵,与荆州相去甚远。据陈寅恪考证,《北梦琐言》中的“关三郎”是指华岳三郎。

②参看周绍良《关索考》,见《绍良丛稿》,(济南)齐鲁书社1984年版,第207页。周先生将《北梦琐言》中的“关三郎”与《云溪友议》中的视为同一人。另,刘占昭亦持此说。

③《玉泉寺关王祠堂记》提到“蛇蟒盘瞪”,见胡聘之编《山右石刻丛编》第4册,(太原)山西人民出版社1988年版。《天台智者大师别传注》中说,“又有巨蟒长十余丈,张口砺牙意欲食啖”。参昙照注《天台智者大师别传注》,见《卍续藏经》第134册,(台北)新文丰出版公司1994年版,第645页。《佛祖统纪》中说,“有巨蟒长十余丈,张口内向”。见志磐《佛祖统纪校注》,释道法校注,(上海)上海古籍出版社2012年版,第178-179页。

④丁锡根点校《宋元平话集》,(上海)上海古籍出版社1990年版,第282页。《大宋宣和遗事》成书年代尚有争议,如程毅中先生就认为“(其书)至少经过元人修订,不可能出于宋刊”。故将其看作宋元之际的作品较为稳妥。见程毅中《宋元小说研究》,(南京)江苏古籍出版社1999年版,第297页。

⑤洪迈《夷坚志》,何卓点校,(北京)中华书局2006年版,第782页。孔平仲《紫髯将军》诗中作“紫髯将军更欢喜”,似指关羽的胡须是紫色的;另张玽《义勇行》诗中作“卧龙独许髯将军”,亦以须髯作为关羽的主要形貌特征。二诗见朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,(天津)百花文艺出版社1983年版,第126、153页。

⑥张宇清编《道法会元》卷二五九,见《正统道藏》第47册,第531页。《道法会元》被《正统道藏》收入正一部,收录道士文论或以元末明初的清微派道士赵宜真为最晚,而该书中多处已将赵宜真奉为祖师,可知《道法会元》成书不早于元末。

⑦张耒《明道杂志》中载弄影戏者言:“云长古猛将,今斩之,其鬼或能祟,请既斩而祭之。”可见关羽在北宋民间也是作祟的厉鬼形象。见张耒《明道杂志》,(北京)中华书局1985年版,第14页。

⑧密宗“息、增、怀、诛”四事业中,白色代表息灾,黄色代表增益,红色代表怀爱,黑色或蓝绿色代表诛杀。

⑨藏地随处可见关帝庙,如拉萨磨盘山关帝庙、札什城关帝庙、日喀则市定日县的珠穆朗玛关帝庙等等。藏族同胞往往在关帝庙中同时供奉关羽与格萨尔王,将关帝庙称为格萨尔拉康。见加央平措《关帝信仰与格萨尔崇拜——以拉萨帕玛日格萨尔拉康为中心的讨论》,载《中国社会科学》2010年第2期,第200-219页。

⑩原文为藏语,汉语翻译,转引自董晓荣、齐玉花《〈东方支那战神关帝爷前供神饮法·招随愿之钩〉之内容探析》,载《西北民族大学学报》2013年第1期,第84页。

⑪佛教将现象世界分为欲界、色界与无色界三界,色是物质的意思。护法则分为尚未跳出轮回、生活在欲界的世间护法与从轮回中解脱、可作为皈依对象的出世间智慧护法。出世间护法的法身无碍融入法界,化身可以自在现于三界,报身则处在色界最高处的五净居天。⑫藏语ཀླུ་,发音Klu,意为龙族。佛教中的龙族是类似蟒蛇的形象,这一特征与宋代汉文文献《玉泉寺关王祠堂记》《天台智者大师别传注》《佛祖统纪》中关羽为蟒蛇形象的记载有相关性。

⑬佛教的生命观有很多划分方式,最简单的就是把智慧生命分为人与非人,非人广义上指除人类以外的一切含识众生,狭义指天龙八部。夜叉族和龙族同属天龙八部。若按六道划分,夜叉族一般属于地居天的天道;龙族大多数属于极有福报的畜生道,少数属于力气极大的饿鬼道。

⑭伏藏文属于伏藏品的一种,包括地伏藏与意伏藏。地伏藏指前人埋在山岩地底的以空行文字密码编写的经文;意伏藏则是指直接显现于伏藏师心中的文字,是佛教神秘主义的体现。

⑮清世宗时西番学总理工布查布将中国佛像分为汉式与梵式,并认为梵式源于元代。

⑯这篇祈请文的原文为藏文,转引自加央平措《关帝信仰与格萨尔崇拜——以拉萨帕玛日格萨尔拉康为中心的讨论》,载《中国社会科学》2010年第2期,第216页。

⑰九姓渔民世世代代生活在船屋里,以捕鱼和卖淫为生。白眉神作为明清盛行的妓女守护神,自然也受到九姓渔民的供奉与崇拜。参看方向《富春江上的九姓渔户》,见上海民间文艺家协会、上海民俗学会编《中国民间文化——稻作文化田野调查》,(上海)学林出版社1994年版,第163页。

⑱明清有关白眉神的身份众说纷纭,有关羽、管仲、盗跖、洪崖诸说,以关羽之说最为盛行。参看刘平《近代娼妓的信仰及其神灵》,见李长莉、左玉河主编《近代中国社会与民间文化》,(北京)社会科学文献出版社2007年版,第476-477页。

[参考文献]

[1]陈寿:《三国志》,北京:中华书局,1982年。

[2]彭定求等编:《全唐诗》第8册,北京:中华书局,1960年。

[3]周绍良主编:《全唐文新编》第3部第4册,长春:吉林文史出版社,2000年。

[4]范摅:《云溪友议》,上海:古典文学出版社,1957年。

[5]焦杰:《关索并非关三郎》,《中国典籍与文化》1999年第4期,第103-106页。

[6]徐沁君校点:《新校元刊杂剧三十种》,北京:中华书局,1980年。

[7]王季思主编:《全元戏曲》,北京:人民文学出版社,1999年。

[8]上海书店出版社编:《道藏》第26册,上海:上海书店出版社,1988年。

[9]罗贯中:《三国志通俗演义》,上海:上海古籍出版社,1980年。

[10]陈翔华主编:《美国藏朱鼎臣辑本三国志史传》,北京:北京大学出版社,2014年。

[11]房玄龄等:《晋书》,北京:中华书局,1974年。

[12]欧阳修:《新五代史》,北京:中华书局,1974年。

[13]许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年。

[14]阮元校刻:《十三经注疏(清嘉庆刊本)》第5册,北京:中华书局,2009年。

[15]张华等:《博物志(外七种)》,王根林等校点,上海:上海古籍出版社,2012年。

[16]牛僧孺:《玄怪录》,北京:中华书局,2006年。

[17]宋濂等:《元史》,北京:中华书局,1976年。

[18]刘昫等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年。

[19]才让:《藏传佛教信仰与民俗》,上海:上海古籍出版社,2017年。

[20]昙照:《天台智者大师别传注》,见藏经书院编:《卍续藏经》第134册,台北:新文丰出版公司,1994年。

[21]李哲美:《藏传佛教体系中的关公信仰》,《文史知识》2018年第10期,第14-24页。

[22]熊梦祥:《析津志辑佚》,北京:北京古籍出版社,1983年。

[23]李修生编:《全元文》,南京:凤凰出版社,2004年。

[24][英]罗伯特·比尔:《藏传佛教象征符号与器物图解》,向红笳译,北京:中国藏学出版社,2007年。

[25]刘平:《中国民俗通志·江湖志》,济南:山东教育出版社,2005年。

[26]沈德符:《万历野获编》,北京:中华书局,1959年。

本文原载于《浙江大学学报(人文社会科学版)》2021年第3期。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com