禅宗对待世界的态度(禅宗真的是主观唯心主义吗)

禅宗是主观唯心主义吗?

《坛经》中有一则很有名的故事。《坛经》中记述很简单:“时有风吹幡动。一僧曰风动,一僧曰幡动。议论不已。惠能进曰:‘非风动,非幡动,仁者心动。’”乍一看,好像是西方改定的主观唯心主义。主观唯心主义把主体的主观精神,如感觉、经验、心灵、意识、观念、意志等看作是意识世界中一切事物产生和存在的根源与基础,而外部世界中的一切事物则是由这些主观精神所派生的,这些主观精神的显现。英国贝克莱的“存在就是被感知”、“物是观念的集合”等观点,即是有代表性的、典型的主观唯心主义。研究禅宗的学者,认为禅宗是主观唯心主义的主要论据,就是这则故事。

他们另外一个非常有力,也经常列举的证据就是,慧能观“无所住”而达到“无所住”,这是主观唯心主义:想什么就能达到什么。研究学者通过通读《血脉论》、《信心铭》、《坛经》发现禅宗将佛教的“反对神主宰一切”论,发展成了主观唯心主义,因为几乎所有的禅宗著作都认为,一个人只要模仿“无分别”,就能达到无分别;只要模仿“无相”就能达到“无相”;只要模仿“无能所”就能达到“无能所”。总之就是阿Q说的:“我想什么就有什么,我欢喜谁就是谁”。禅宗研究者认为,人类的心识并不具备你想什么就能达到什么的功能,这只是一厢情愿,是典型的主观唯心主义,甚至自欺欺人。胡适、季羡林等学者认为,如此一厢情愿的主观,是禅宗诃佛骂祖,指天骂地的主要原因。

其实学者们忽略了一个重要的细节,那就是禅宗的历史。如果一个学术研究,脱离了该学术的源流历史,那么必然走向武断和片面。

禅宗源自达摩,达摩出生于南印度,不是佛教所在地的北印度,当时的南印度还是未开化的蛮荒之地,大乘佛教这类深邃的学问,也不可能成为南印度的主流。南印度当时只有零星的一些民间崇拜和婆罗门教。达摩西来,也不是走的西域,而是从东南亚经过广西湖南渡江而来。佛教没有衣钵之说,只有婆罗门教的祭司才存在衣钵为证。

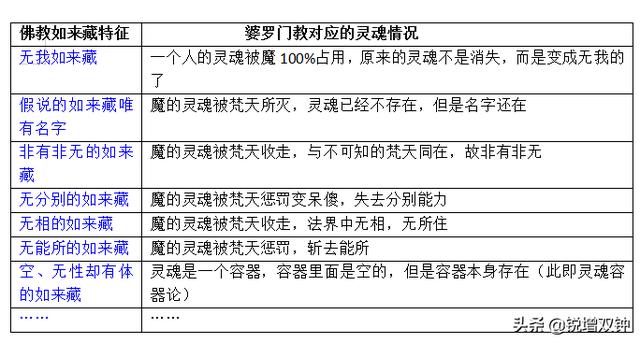

达摩来到中国之后,发现中国是佛教的天下,还有道家、玄学、乩仙等信仰。达摩通过阅读《楞伽经》,发现可以从中国玄学的角度,重新来构筑一个全新的宗教。当时魏晋玄学盛行,所谓的玄学,就是悬而未决之学,其研究的标志性内容,就是“本末有无”四个字。但是佛教不是玄学,如何将二者糅合在一起形成一个全新的宗教呢?达摩想到了婆罗门的灵魂理论:只要将灵魂理论注入佛教的“如来藏、佛性、真如、第一义、自性”等概念中,不就无所不包了吗?于是达摩在婆罗门教义的基础上,创立了“如来藏灵魂不灭论”理论体系。我们可以看看下表中,禅宗和婆罗门教对比即知:

当然,我们必须提一下,真实的佛教,是修大乘三十七道品见佛性的,其中的如来藏概念指的是大乘八正道,是心路,与本末有无和灵魂是没有关系的。前者是心路,后者是讨论存在,范畴都决然不同。达摩将婆罗门教的灵魂论,引进之后,形成了影响深远的“如来藏灵魂不灭论”,传播至今。禅宗的修行也是完全独创,从道教的“人天合一”中攫取精华,禅宗修的是“人魂合一”:通过模仿如来藏灵魂的“无所住、无相、无能所”等特征,达到人与“如来藏灵魂”各种特征完全融合为一,就是禅宗的开悟,就是禅宗的明心见性,与乩仙起乩中的天神附体差不多。惠能继承的正是达摩的“人魂合一”修法,并广泛传播,惠能不要求全部合一,部分就够了,在惠能看来,全部合一是不可能的,因此惠能手下开悟的弟子也最多。

因此我们回到胡适和季羡林等学者的研究上来,看看《坛经》中的“风幡公案”究竟是不是主观唯心主义?通过上述对禅宗历史的回顾,我们已经知道,禅宗自创的“如来藏灵魂不灭论”是其核心思想,“风幡公案”里的心,不是我们说的大脑思维,而是灵魂。将灵魂代入禅宗文献中阅读,360度无死角,处处通达。所以,禅宗根本不是主观唯心主义哲学,而是属于神学。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com