大海谚语或诗句(一行大海的修辞)

大海的修辞,或自然诗的双引擎

读蒋浩的《诗·沙滩上》

文/一行

原刊于《上海文化》2019年7月号

本文转自思南读书会微信公众号

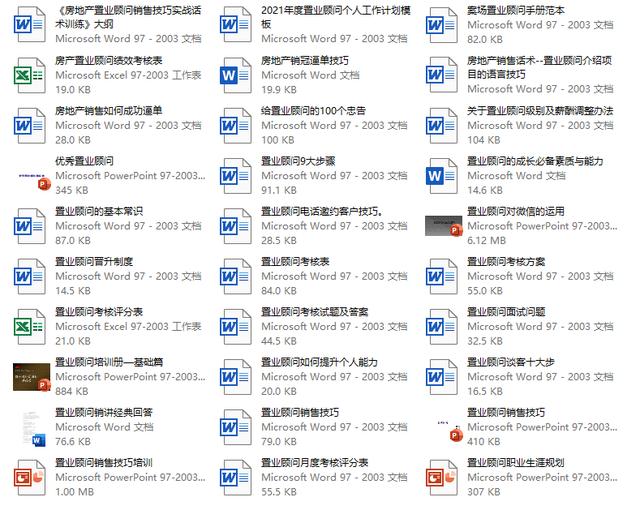

蒋浩《修辞》

一、海之诗

《诗》和《沙滩上》都是蒋浩在海口居住时的作品。它们既显示出繁复、精密的诗歌技艺,又蕴含着一种在当代诗歌中非常罕见的精神气质和感受力。在这两首诗里,有大海吐纳万物的气息,有沙滩陈列游客般拥挤而肉感的隐喻和句法,有波浪运动的路线和节奏。这种特定的精神气质和书写方式,当然与他在海南的定居(生活和写作这双重意义上的“定居”)有关。2002年开始,他每年都有很长一段时间居住在海口的一座小岛(海甸岛)上。从此,“海”对他来说就成为了至关重要的母题、场景和元素,成为了他诗歌版图中一块不断得到航行、探测和绘制地图的辽阔场域。

住在海边不一定就能写出真正意义上的、具有当代诗学效力的“海之诗”,但它至少为一种具体、深入的“诗人与海”的遭遇提供了可能。没有这种遭遇,“海之诗”就必定是虚妄的。我们看到,今天很多诗人也在写“大海”,但他们的写作往往停留于对中国古典诗歌“碧海掣鲸”的重复、或对普希金“

大海啊,自由的元素”的模仿的水平上。在写到“海”的时候,多数诗人只是在进行一种玄虚的、缺少真实经验支撑的想象,“海”不过是一个不及物的名词而已。这里有中国古典传统之阴影的投射:整个中国古典思想和中国诗歌传统,本质上是“陆地(或土地)定向”的,它们植根于对“山水”或“山河”的经验之中。农耕文明对海缺乏足够充实、真切和丰富的经验,因此,“

大海”在中国思想和中国诗歌中一直都是一个仅供玄想的词语。这一状况并没有因为西方浪漫主义和现代主义诗歌的引入而发生根本改变。例如,在诗人多多的早期作品中,“海”仍然只是一个不及物的、想象性的名词,用来作为抒情的引子、背景和喻体:在《北方的海》中,“海”是一种内在的心象,用来引发浩瀚中的孤独感;在《火光深处》中,“海”作为一种巨大的视像带来某种距离感和痛苦的分离感;在《春之舞》中,“

大海”在“铁皮屋顶上的喧嚣”构成了爱情经验中的背景噪声。当然,当代新诗中确实有一些诗人写出了对“海”的具体经验,但往往囿于常见的抒情套路和叙事套路,缺少诗对海的发明和海对诗的发明。在这些关于“海”的诗中,即使有某种对“海”的及物言说,但“海”却并没有成为一个语言事件,没有真正改变和重塑汉语诗歌的语言方式与认知方式。

作为当代中国最多写到“海”的诗人之一,蒋浩的一大贡献在于,他真正在写作中展示出了“海”这一场域、元素和母题的语言潜能。在《诗》和《沙滩上》中,“海”不只是一个意象或词语,一个诗所要书写的客体或对象,也不只是某种具体经验的场景。“海”以某种方式赋予了诗歌以形状、形体和形式,同时也是诗歌中构成性的元素和质料。“海”变成了诗的血肉:

手撕开皮肤的地方,

永远有海水喷出来。

《诗》是一首典型的“海之诗”。在其中,“诗与海”之间具有非常微妙的互喻、互文关系。同时,它又是“关于诗的诗”,其中不断谈及写作活动和写作中出现的那些语言性的要素。它是一首元诗,却又像是由海来写成的。它采用的诗歌体例具有波浪般的片段性质,一种海水涌动的语法和一排排浪式的句群。诗的句子不断地伸展、收缩,可称得上是像海神普洛透斯那样变化莫测。这样的语言形态,在蒋浩2002年以前的诗中是从来没有出现过的。它完全不同于成都或北京时期他诗中那种知识分子气的矜持,在语言的容量和灵活性上都有长足进展,变得更加丰富、辽阔和陌生。可以说,“海”以某种方式塑造出了蒋浩诗歌在2002年以后的语言形态。语言中发生的改塑和更新,表明“诗人与海”的遭遇在何种意义上可以构成一个“事件”。

“诗”与“海”的互喻构成了《诗》的写作原理。在这里,“诗”不是静态的已完成之物,而是还在行进之中的写作或吟诵活动本身,它所使用的舌头、钢笔、纸张、墨水、文字、笔画、标点符号,还有纸上的镇纸、空白,甚至电脑和显示屏,都以某种方式构成了“诗”的运动,都与“海”的波动形成了某种对位。“波浪被关进了电脑,/鼠标像鼻子逃逸上岸。……波浪重复这个单词,‘是。’//它退下时说的‘否’也是‘是’。”——这是将电脑中的写作进程与海面上发生的事情进行链接。类似的句段在《诗》中俯拾皆是:

如无入无,我写一个反字,

正面看不见。

可摸,是一个平面。

水平面。

那个字躺在这首诗里。

这首诗躺在这里太久,热气渐尽。

请摸它,然后,

它回到海里去修改那个字。

我关窗时,两截迅速合拢的诗

夹破了中指节的皮肤。

有鲜血,铁腥味。

这里,诗的写作和修改过程被赋予了特殊的触感和痛感。“海”似乎不仅是诗的质料或血肉,而且直接变成了人的血肉。《诗》结尾处说:“他用海平线和光之间的角度/来导航”。“海平线”就是文字躺于其上的“水平面”,它事实上也是我们书写时的“纸”的平面。当光线照在“纸面/海面”之上时,那斜角就是我们写作时据之以调整和导航的依据。在一个更深的意义上,它又是德勒兹意义上的“内在性平面”,从混沌中涌起,并构成了诗歌创造的起点。

在《诗》中我们看到了很多关于海水、波浪、雨、闪电、云和船的生动、新鲜而奇异的比喻。这些比喻显示出,大海经验的出场或海元素力量的显形,对诗人的语言造成了怎样的震动、激荡和改变。那些带着粘滑肉感、吁着热气的词语,似乎是从海中长出的动物,又像是在向诗歌之外逃逸。不难感受到,《诗》包含着“诗中的词语向海的越界”和“海中的事物向诗的越界”,而这同时也意味着“诗”与“海”的相互生成。语言的潜能在这种越界和生成中获得了激活或溢出,于是,它就成为阿兰·巴迪欧和德勒兹意义上的“事件”。在阿兰·巴迪欧的思想中,“事件”意味着“存在的溢出”,一种反编码的越界运动,它带来了某些真正的变化。作为“海之诗”的语言事件或诗歌事件,意味着诗人与海的遭遇导致了语言形态的根本变异。而在德勒兹那里,“事件”则意味着混沌中的生成和潜能的涌现。德勒兹认为,哲学家从“事件”中提取概念,以将思想的速度提升到极致,通过无限的速率进行解域化的操作。事实上,杰出诗人同样从“事件”中提取形象和语法,同样以无限的速率进行另外一种“解域化”的操作——比如,《诗》将属于“海”的事物从“海”那里抛出来,变成完全不同的东西,又将属于“诗”的东西移到“诗”之外:

……那个字逃出来。

以及:

海不停遗弃它的鱼。

……孔子。其子鲤。

这种双向的解域化操作,正是诗人从作为“事件”的人与海的遭遇中提取的东西。我们在蒋浩的笔法之中看到了一种高速运转的思想能力,它体现为让人眼花缭乱的、极尽精微又生动的修辞。这些修辞,与其说在言说和冥想大海,不如说是在与

大海一起冥想、言说,甚至是

大海自身的冥想和言说。

相对而言,《沙滩上》并不是一首“海之诗”,而是一首“海边之诗”。此处的“海边”并不只是物理空间意义上的“沙滩”,而是语言空间的边界。这首诗,处在“海”这一语义场的边缘和边界,由此保持着某种旁观性的姿态。这一点和《诗》中那种投入、沉浸于海之中的言说姿态大异其趣。究其缘由,《诗》发生在诗人与海在较早时期的遭遇之际,因此其中的修辞和句法包含着一种发现的惊奇和新鲜感;而《沙滩上》则是在海的力量变得灰暗,精神进入常规状态后写出的,其中修辞的高明更多的是中年人的厌倦心态和“在疲乏中寻找趣味”的挖空心思的体现。从语言状态来看,《诗》的明亮和鲜活是“诗人与海的蜜月期”所特有的——在2006年以后,蒋浩写海的诗几乎都有一种蹉跎和浑浊感。

二、整体修辞

正如诗集《修辞》的书名所显示的,对蒋浩来说,诗的本质是“修辞”——这当然不只是一种局部诗歌技术、手法意义上的修辞,而是一种“整体修辞”,一种贯穿于语言之中的认知方式和思想方式。“整体修辞”并非是机智、巧思和灵光一现的产物,而是长期艰苦劳作、惮精竭虑的结果,它体现着诗人的感受力和理解力的水平,体现着诗人对诗的真诚与虔诚。所谓“修辞立其诚”,不外如是。

修辞的整体性,在蒋浩那里,既表征为诗的战略,或者说统摄性的构成原理(“以一统摄多”),也表征为诗的每个局部都贯彻了修辞意图(“以多展示一”)。《诗》是前一种整体修辞的例证,这首诗从总体上就是一个大写的隐喻;而《沙滩上》则是后一种整体修辞的典型,它从头到尾展示出了对各类修辞手法的系统性的运用。

前面说过,“诗”与“海”的互喻是《诗》的主题、结构和写作原理。海是诗的喻体,诗又是海的喻体,这样《诗》在指涉自然事物时就不断地返回到写作和词语本身,它变成了对写作过程的自我呈现和自我指涉。写作过程中出现的文字、句法、词语、标点符号,一一在海中寻找着其对应物,仿佛海里的鱼、海面飞翔的鸟,那些雨点、闪电和云,都在诗中化身为文字或标点。蒋浩用一种削得很尖的笔法,一种简练又拗折的风格,去呈现诗与海的遭遇所产生出来的互指结构:

这首诗是一排浪。回到海里,

没有伤害海。

我没有伤害我曾经说出的

单词和嘴唇。

有一个词成了空壳,在我的衣襟上。

一排浪灌进又溢出。

那个词碎了,

一滩水。

或者:

把船署进那个粗眉般弯曲的黑标题下。

关好门窗:擦去豆号,分号,句号,感叹号……

扳下问号,省略省略号。把破折号发射到灯塔。

这些段落中,词向物的转化不只是局部性的,而且形成了一种总体性的战略。这些比喻所抓住的相似性,有些是形状上的相似性,还有一些是通过“类比”或“类推”发生的:例如,“鱼之于海”相当于“词之于诗”,由此形成了“词”与“鱼”的互喻。将“船”比作“镇纸”也有相似的类推关系。这样看来,“诗”与“海”之间的互喻关系,并不只是某种简单的想象,而是在语言和自然之间建立起了一种认知性的关联。按照亚里士多德在《修辞学》中的看法,强有力的“修辞”不仅让事物“如在目前”,而且是一种认知世界的方式,作为“类推”(analogy)的隐喻犹其如此。通过类推,人得以去拓展自己的经验认识,把陌生的化为熟悉的。在当代思想中,保罗·利科和布鲁门贝格都以自己的方式,将“隐喻”作为人的思维底层的根本结构。莱考夫和约翰逊在《我们赖以生存的隐喻》一书中,认为在隐喻中包含着一种具身性的关系,也就是一切借助隐喻进行的思想活动都与身体经验相关。蒋浩的这两首诗似乎为这种“具身性的隐喻哲学”提供了例证:诗中出现的那些皮肤、血液、嘴唇、毛发、小腹等等,都表明人的身体被系统地喻体化了,成为了想象力的起源。通过隐喻,诗人不仅感觉着这个世界,而且投身于世界,继而化身为世界中的事物——这表明语言是人的一种身体器官,通过它我们才得以活在世界之中。这种意义上的“修辞”显然不只是一种诗歌技术,而是一种根本意义上的思想方式和认知方式。

《沙滩上》一诗体现了另外一种类型的整体修辞。这也是蒋浩特别擅长的修辞方式。他在此诗中综合运用了几十种不同的修辞手法,将它们编织、或者不如说混合成小杂剧一样的语言形态。就修辞手法的繁复、多样和系统性而言,这首诗堪称“奇崛”。除了比喻或者隐喻之外,蒋浩还大量使用转喻、用典、互文、双关、悖论、对仗、谐音等手法,加上非常怪诞和诡异的语词组合方式,这首诗几乎可以看成是对修辞学教程中各类修辞手法的全面展示。应该说,对仗的运用是《沙滩上》最有特色的地方,因为它一改古典诗歌中那种富丽精工的对偶方式,将对仗用出了一种故意为之的“咸腥”和“油腻之气”,比如这一段:

天天外,日日新。

贝壳兼听则明,足球踢作僧;

芦苇兼职则暗,鲍鱼变鸥鸣。

水蓝蓝,月森森。

一条光棍两张帆,东风破浪,西风破身;

三更半夜四麻将,北风修胸,南风缠足。

帐篷里摁亮盲目的手电筒,

沙滩上演天演论。

《沙滩上》大量采用了一般诗歌中很少出现的某些修辞手法。比如,杨树达《中国修辞学》一书中提到的那些比较生僻的修辞方式,比如说改易、增益、删削、颠倒、词性变化、能动性的变化、改窜、嫌疑、曲指、夸张和代用,都在这首诗中有所体现。更有意思的是其中的“语气修辞”。比如第21节只有一行:“远船如汤勺:”然后就没下文了,直接过渡到第22节。这种语气修辞,杨树达称之为“戛止”。

在《诗》中还出现了另外一种语气修辞“嗫嚅”,并将其和标点的形象比喻连用:

看看我,看看我。

波浪,

……说

诗歌,作为一种整体修辞,不仅是一种认知和感受世界的方式,而且还包含着诗自身想要发明新的感性、生成新的语言方式的企图。蒋浩一贯以来所秉持的诗学立场,就是不断寻求语言的自我更新。为此,他发明了各种新奇、独特的修辞技法,其中一些修辞格是此前从未出现过的。他往往将这些修辞格大规模地进行交织、混编,从中可以看到他坚决而彻底的修辞意志。这正是蒋浩诗歌的巨大活力所在。那些在修辞上懒惰的诗人,他们的诗歌几乎都是缺乏探索意识的。他们多数都呆在某种诉诸“直接性”的诗学立场的避风港或安全区之中,不愿意去经受语言的更新所必然带来的风险。然而,大海对诗歌的召唤,不正像它对水手和航海家的召唤一样吗?

大海,在要求诗人驾驶词语的航船去征服,去远游,去承受事件的惊涛骇浪。“在

大海般的语言中冒险”——这才是诗人应有的使命。

三、“自然之子”与“文明之子”

这两首诗无疑都是某种意义上的“自然诗”。但蒋浩对“自然”的书写,和我们所见到的古诗或当代新诗中的多数诗作很不相同。首先,蒋浩并没有回避人对自然的污染性的作用。比如说《沙滩上》这首诗一点都不“纯净”,它和我们看到的观光沙滩一样凌乱、拥挤、脏兮兮的。诗里面也没有流露出什么环保意识——对自然的怜惜、热爱、敬畏之心,在这首诗中通通不见踪影。《诗》中的“海”可能具有某种辽阔和新鲜感,但也很难说是“宁静、纯粹、空灵和悠远”的。大体上看,他所书写的“海”和“沙滩”都不具有寻常意义的美感,而是带着一种色情性。其次,蒋浩对“自然”的书写方式,并不是直接的描述,而是高度中介化的。他运用密集的修辞手法,对每一个句子进行反复处理;同时,大量插入典故和引文,从中国和西方的古代典籍、神话传说、八卦新闻和地方志中寻找词汇和说法,甚至还引入了某些外语材料。在“自然诗”中嵌入了这么多来源驳杂的材料,使得它们与常见的“自然书写”拉开了极大的距离。

那么,什么是蒋浩所理解的“自然”呢?在《诗》中,他两次提到“自然之子”这个词。“我的确还没认识到:对自然之爱就是对人之爱。//我相信人是自然之子。”隔了几行,他又说:“我相信自然之子是人。”显然,他并不只是在一般意义上认为“人是自然之子”,更准确的说法是,“诗人是自然之子”,因为诗人从自然中获取他的语言、他的词根,他的气息、声调和节奏。当诗人说话,他用的是“大海的嘴唇”,在他的声音里回响着波浪的节奏——这些是很多诗人都会书写的。不过,当蒋浩说“诗人是自然之子”的时候,他并不只是在呈现诗人与自然之间的天然联系。他还显示出了别的东西。

上面说过,蒋浩对“自然”的书写是一种高度中介化的书写。无论这个“中介”是繁复的修辞手法,还是他所引用的驳杂材料,都在向我们表明:人,或诗人,不只是“自然之子”,同时也是语言和历史的继承者。离开语言及其文明史,人其实是无法去言说“自然”的;倒过来说也行,离开语言,“自然”也是无法言说人的。《诗》中出现了那么多对“自然”和“语言”(文字)之间的互喻、互指关系的提示,这些都在提示,所有对自然的言说同时也是对语言本身的言说。我们的语言和文字的起源,可能是来自自然物的某种衍生和变形,例如:

甲:一只爬向我的海龟。

丙:一只上钩的鲤鱼。

《尔雅·释鱼》:“鱼枕谓之丁,

鱼肠谓之乙。”

这段诗中呈现的字与物的象形关系,显示出汉字是从“自然”那里取象而诞生的。但倒过来,我们也可以说,没有这种文字,自然是沉默的、喑哑无声的。象形作为造字之法,既在汉语或汉字中嵌入了“自然之象”,但也给混沌、昏沉的“自然”投去了一片语言之光,使之被说出和看到。离开“文-明”或“文”之朗照,“自然”无法作为“自然”被感知和理解。自然需要命名,而且是需要不断被人、被诗人重新命名,而在这一过程中,诗人自身也获得了不断翻新的命名形态:

自然。啊,

自然使他是Adrian,Morgan,Doris, Jennifer,Mamie,

Margaret,Molly,Marg(Maria),Marina,Pearl,

Peggy,Polly,Winifred,Rosemarg……

《诗》的结尾是对海神普洛透斯(PROTEUS)各字母的拼写。普洛透斯是拥有最多变化形态的神之一,在这里,它既指向“自然”的变化万千,也指向诗人和诗在命名能力上的神秘莫测。自然(大海)就是无穷的变异,是使这些变异得以发生的潜能或可能性。诗人的言说分有了这种变异的潜能,在这一意义上他是“自然之子”;然而,要真正使这些潜能变成语言中的现实,还需要文明的中介。

由此,我们可以进一步考虑诗歌的动力机制问题。如果我们把“诗”比作由大海塑造出来的“船”,那么,它需要具备动力装置或引擎。在多数诗歌中,我们可以看到的“引擎”主要是直接经验中的场景、事物(特别是自然之物)的感性特征对人产生的作用,这构成了抒情诗和叙事诗的共同本源。从这里产生出了“经验主义诗学”。通过细致描述我们眼前的场景和事物,以及这些事物引发的情感运动,诗人就可以写出一首具体、真实的经验主义诗歌。但在诗歌史中,我们还看到少数人进行的另一类书写,它们具有的是第二种引擎:诗人从历史流传下来的典籍、文献、神话、故事、传说、地方志等材料中搜罗词句,如阿伦特形容本雅明时所说的“潜海采珠人”,将这些相互关联起来的材料和引文作为诗歌的燃料和动力。

在这两种动力系统中,第一种是现场性或回忆性的经验书写,强调经验的具体性和生动性,试图以此唤出潜在的情感力量,或者进行对新感性的发明。当蒋浩在《诗》中写到“海鸥如果皮,泳装般飞了”,“琴声源于小腹。/肚脐眼聚满光”或者“肉红色壳,上面有/棕色纹云斑,和突出的细纵肋”时,这些标准的经验主义细节,都泛着迷人的肉感。但蒋浩同样擅长在历史和典籍中寻找隐藏的线索和珍珠,将它们编织成串:

海不停遗弃它的鱼。

……孔子。其子鲤。

“鱼我所欲也。”

孟子说。

“鱼不可脱于渊。”

老子说。

“孤之有孔明,犹鱼之有水也。”

《三国志·魏书·诸葛亮传》

子非鱼。

鱼形钥匙,古称“鱼龠”。

这些发生在语言自身历史内部的各种材料之间的互文关系,使得“诗”带上了某种久远、古奥的质感,似乎诗人正从古代书简上“集字”以构成整首诗篇。这种材料意识,在今天多数诗人那里是欠缺的。很多人的诗作都只有“经验主义诗学”的单一引擎。从穆旦开始,这一类经验主义诗歌就已经获得了很漂亮的呈现方式。近年来,由于希尼等人的影响,经验主义在当代新诗写作中占据了主要份额。经验主义诗歌的优点是具体性和清晰性,但它也有自身的限度。过度强调清晰、具体和直接性,妨碍了另一些陌生、特殊的诗性的生成。因而某些诗人开始强调我们要摆脱对经验主义的依赖,走向一种更加繁复、驳杂和混沌的诗歌。过量的清晰和具体性会伤害诗歌的感受力,它带来的往往不是“纯净”,而是“蠢劲”:

这首诗纯净了。

我朗诵她,纯净得没有一点声音。

是纯静。用方言说两遍。

蠢净。蠢劲

诉诸材料意识的诗歌写作,从上世纪上半页的卞之琳、吴兴华开始,经过后来张枣、欧阳江河和钟鸣等人的发扬,曾经一度是中国新诗技法尖端性的体现,如今却很少有人在这条路上继续往前走,因为容易遭致各种诟病(诸如“隔”和“炫技”)。而蒋浩则始终坚持这样一条诗歌路线,并将材料意识与经验主义诗学的优点进行综合。我们在《诗》和《沙滩上》中看到的活力,很大程度上正来自于这种综合。

在某种意义上,诗歌的这两种引擎刚好对应着诗人的双重身份。经验主义诗学更强调诗人与自然的关联,而材料意识则诉诸语言及其历史。在这两种方向、两个向度之间,“作为整体的修辞”或隐喻构成了双引擎之间的连线。通过隐喻的连接,语言过程和自然过程获得了一种互文关系,相互波及、相互渗透,经验的直接呈现似乎在暗中吸纳着材料意识的幽深光泽,而诸多材料的嵌入也像是在将历史的波纹刻写在自然或大海的皮肤上。双引擎之间的联动,要求诗人掌握双重语汇和双重写法。也就是说,一方面要具有一种从自然而来的直觉感受力,另一方面又要具有一种对文明传统及其典籍、故事的熟悉。我们所说、所写的语言,既处在人和自然之间,让我们能够直接经验并言说自然;同时,每一个字词又处在已经写下的文字和那些说过的话之间,它携带着自身的历史并链接着许多书和事。这便是语言的双重位置:它既是当下现场发生的,也是总已经有人说过和写过的。而我们接着往下说和写。

诗人对自然的书写,需要具备历史意识或材料意识。蒋浩这两首诗对“诗”与“海”之间微妙关系的呈现,由此就具有一种真正的启发性。它向我们显示出这样一个事实:诗人,正因其为“自然之子”,他/她也同时是“文明之子”。

一行:本名王凌云,江西湖口人,现为云南大学哲学系副教授,主要从事哲学和诗学研究。已出版哲学著作《来自共属的经验》(2017)、诗集《黑眸转动》(2017)和诗学著作《论诗教》(2010)、《词的伦理》(2007),曾在各种期刊发表哲学、诗学论文和诗歌若干。

上海文化

Shanghai Culture New Criticism

2019年 柒月号

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com