简单过春节贺卡(古代的新年贺卡居然这么多花样)

我怕年三十晚上的祝福太多,

你会看不到我的问候。

我怕初一的鞭炮太吵,

你会听不到我的祝福……

新的一年即将来临,亲朋好友之间纷纷互送了一波自己的美好祝愿。新年贺卡,就是一种传统的送祝福方式。

贺卡一物,很多朋友觉得听起来太过西方,其实,在千百年之前,我们的老祖宗就开始使用贺卡了哦,一起跟小新来看看贺卡的前世今生吧!

<始于汉代 木质名刺>

贺卡始于汉代,当时它的称呼还叫做“刺”,因为是用竹、木削制成的。

它可以在拜见陌生的长辈或高官时起到自我介绍的作用,相当于今天的名片。刺上的内容则写有自己的名字、官爵,有时候还会写上籍贯。

朱然墓出土名刺

<传于宋朝 贺年名贴>

随着纸成为主要的书写材料,刺的用材也从木片转变为纸片,改称“名帖”。到了宋代,开始有人把言简意赅的吉语写到名刺上,从此名帖便被赋予了贺年的性质。

比如南宋张世南的《游宦纪闻》里记载,家中藏有北宋元祐年间“敬贺正旦”的墨迹。“正旦”即正月初一,“敬贺正旦”即恭贺新年。

名帖

当时的拜年帖往往是士大夫阶层才使用,常为一张二寸宽、三寸长的梅花笺纸片,上写有受贺人的姓名、住址,还有恭贺话语。

贺卡原是本人亲自呈送,以示郑重。但由于士大夫交游广泛,四处登门拜年费时又费力;因此有些关系不大密切的朋友就不一定亲自前往了,而是派仆人或子弟代为跑腿。

南宋周密的《癸辛杂识》中,就记述了一个关于贺年名帖的趣事:

周密的表舅吴四丈,想在新年时派人到各处递送贺年名帖,可难于家中没有仆人。这时,吴四丈的朋友沈子公刚好派仆人到吴家送贺年名帖。吴四丈计上心来,便请沈家仆人喝酒。等到沈家仆人喝醉了,吴四丈翻了翻他携带的一堆贺年名帖,惊喜地发现,都是自己和沈子公共同的朋友!于是,吴四丈便偷偷把沈家仆人带的贺年名帖全都换成了自己的。

沈家仆人醒酒以后,就着急忙去各处投递贺年名帖,并未发现名帖已被掉包,就这样,把吴四丈的祝福全都送了出去。

想必是考虑到这种家中无仆的情况,宋代还诞生了贺年名帖的商业邮递,相当于现代的邮局代寄贺卡。

《游宦纪闻》记载,每逢冬至、元旦年节,“凡在外官,皆以状至其长吏”,这是恐怕是邮政作为贺卡信使的最早记载。

许多当官的因为收太多名帖易受干扰,会在门前挂个红纸袋,上面写着“接福”二字,用来放置拜年帖。相当于一个专门收新年贺卡的邮箱,真讲究!

<盛于明清 繁复拜匣>

到了明代,贺年帖已经走进普通人家,成为一种习俗,甚至开始出现“过度包装”的弊端。

有的贺年帖用红绫制成,上撒赤金、形成文字;有的贺年帖用整幅织锦,上面的吉祥话语乃是预先织成的。

呈送贺年帖有专门一套礼仪,并且按规定仆人不能用手呈送;所以要配有华丽的拜匣(也称“拜盒”),其大小正好容纳贺卡名帖。见到主人后,仆人必须打开拜匣,让主人亲自取出。

清 徐扬 《日月合璧五星连珠图》 局部

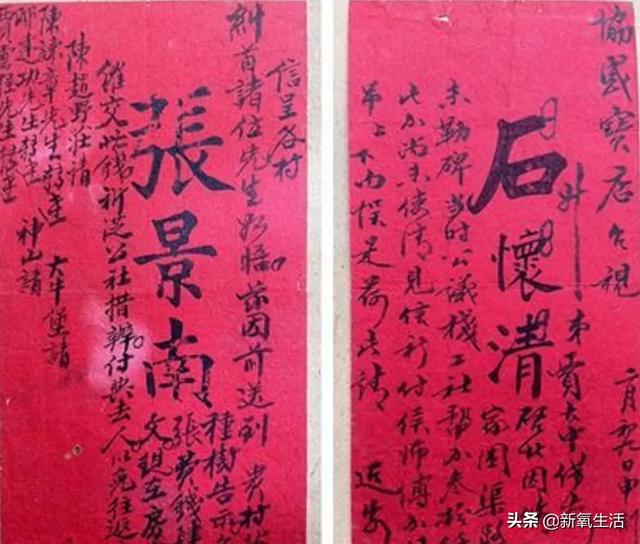

清代的贺年帖更为繁复,帖子上不但要署名、还要用印。这种贺年帖的尺寸相对小一些,又称为“贺年片”。也有商家在年节之时用红色的硬纸制作贺年帖,上面预先印好“吉祥如意”等贺词。

拜匣也是要用料名贵木材、上雕花纹,甚至还装饰着金银等物。匣子里除了放一张贺年帖外,通常还会放一些古玩珍品、珠宝金银,甚至直接放银票。

清代描漆双凤纹长方匣,有学者认为即为拜匣

现在,随着手机的普及和各种社交软件的广泛使用,发送新年祝福变成了隔着屏幕动动手指就能完成的事情。但新年贺卡依旧是一种美好的载体,这个新年,不妨给家人好友写一张吧!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com