往事如风花鼓戏(青未了春鼓)

文/李召新

家乡的秧歌是以鼓为中心的。大鼓一面,声传四方;手鼓起舞,群情振奋。大鼓小鼓,虽分工不同,可鼓点节奏是一致的。“咚咚——咚咚——锵,咚咚——咚咚——锵”,那抑扬顿挫、威风凛凛的鼓声,那苍劲有力如猛虎下山的阵势,让舞者、观者都激动不已。从汉朝到今天,勤劳的家乡人,踩着这鼓点,一步步走来。这鼓舞就是名扬天下的商河鼓子秧歌。

在中国的北方,过年的习俗大同小异。吃饺子,放鞭炮,是这一带最重要的传统习俗。俗话说得好,吃了饺子才算过年。还有,不放鞭炮也不叫过年。你问为啥?这吃饺子的原因自不必说,鞭炮不仅是欢庆新春的礼炮,也是告别贫穷的大动作。过够了穷日子的庄稼人,手头再紧,也要买几挂鞭炮,为的是用着响声驱走一年的不顺,赶走这穷气、晦气,祈求新的一年五谷丰登。而在商河,还有一个不成文的习惯:不闹秧歌不算过年。为啥?因为在这里,九百多个村,小的从刚会走、老的到九十九,男女老少都会跑秧歌。人们在阵阵鼓声中,举着伞、打着鼓,踩着鼓点尽情地跑着跳着,手舞之,足蹈之。而每一个人的动作都与这鼓点有关,人们尽情地抒发着对新的一年的向往。文史专家们经过多年的研究,总结出鼓子秧歌历史起源,形成了几种不同的学说。有祭祀说,说跑秧歌是为了祭祀祖先所举行的一种民间仪式。有庆丰说,说是丰收后的人们情不自禁地手舞足蹈、欢庆丰收。还有一种说法,叫祈祷说,说是为了来年有一个好收成,祈求风调雨顺。不管哪种说法,都跟农事有关,都是人们对美好生活的向往和期盼。

盛世的秧歌,开心的农民。跑秧歌是一个村盛景的标志,不秧歌也有不闹秧歌的规矩。假如刚刚过去的一年,遇到了天灾人祸,收成不好,或着这一年村里有德高望重的人去世,村里是不能跑秧歌的。看着邻村风风火火地跑秧歌,自己村却不能跑,总有人手心痒痒。这时,就有人在自己家里,抡起鼓子, 走着,比划着,只是不出声响罢了。也有的年轻人听着远处传来的鼓声而坐立不安。干脆把大鼓抬到大街上来,敲几通。这鼓声一响,男女老少就会放下手中的活计,寻着声响,走出家门。三五成群,议论着一个共同的话题:明年,咱们也要跑秧歌。

鼓者,鼓动、鼓舞也。商河鼓子秧歌是过年必备的文化大餐。人们在整齐的鼓点声中迎来了春天。从这一点上看,这鼓点不就是迎春的乐曲吗?这舞步,不就是春天的脚步吗?俗话说,一年之计在于春。这开春的锣鼓不就是鼓舞士气、凝聚力量的动员令嘛!金鼓齐鸣,猛虎威龙。看这阵势,听这节奏,还有什么样的困难不能战胜?还有什么样的病魔不能驱赶?一辈接着一辈的商河人,在这黄河冲积平原上,迎接着一个接一个的年轮,书写着一个接一个的历史华章,这是故乡人独有的情怀。说起商河人对这鼓子秧歌的感情,还真有道道。许多人把带着彩绸的鼓子挂在客厅的显眼处,把自家人跑秧歌的照片放大、镶框,每逢过年过节。拿出来显摆显摆。甚至有的人家对鼓子秧歌中的角色几代传承,成了一辈传一辈的民间绝活。

春节刚过,县城里的商店都还没开张,走街串巷拜年的车辆一辆接着一辆。可商中路上传来一阵阵隆隆的鼓声。人们知道,这鼓声来自老十字街广场。不错,做鼓的手艺人,一个冬天的忙碌,就盼着这几天呢!广场上,金黄色的大鼓,格外显眼,直径三十的小鼓摆了一地。铜锣,拨鑔,应有尽有。“老板,你这大鼓多少钱一面?”问话的是一个年轻人。“小伙子,咱商河大鼓一个价,一鼓一锣两个镲。不为赚钱,只为传承。”小伙子忙给在场打鼓的人们分烟。在这一支烟的功夫中,大家才知道,这小伙子是个回乡创业的小老板。承包了村里的二百多亩地,他要带领着乡亲们实现真正的农业现代化哩。

春回大地,鼓声阵阵。一面面金鼓,与春天接下了不解之缘。这鼓声告诉人们:新春伊始,万象更新。站在新的起点上,新的轮回开始了。这迎春的锣鼓,这闹春的秧歌,鼓舞着我们。你听:“咚——咚——咚、咚——咚——咚”,震耳欲聋的战鼓,激励着人们又开始了新的春种秋收。

春鼓,闹春的金鼓,还有那些绘春的舞鼓人,正在描绘这泉城北大门的最美画卷。

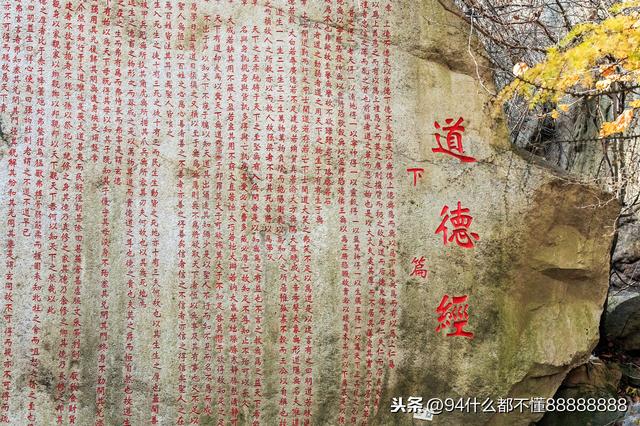

(图片源自网络)

《当代散文》由山东省散文学会主办,散文双月刊,主要发表山东省散文学会会员作品,欢迎山东籍散文作家申请加入山东省散文学会。山东省散文学会常年举办各种散文活动,为作家提供图书出版服务,欢迎联系。投稿邮箱:sdswxh@126.com、 sdca98@163.com

壹点号当代散文

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com