道德经的妙解(妙解道德经连载)

第二节 圣人抱一为天下式

|

道德 |

1自然 |

10文明 |

19文化 |

28体制 |

37民俗 |

46社会 |

55和谐 |

64先知 |

73资源 |

|

德道 |

1自然 |

2辩证 |

3共和 |

4传统 |

5宗教 |

6本性 |

7兼爱 |

8综合 |

9朴素 |

【圣人的变化】

圣人在世为人:

圣人在所处的时代,一定是一个有学识有才华的人,做过很多积累功德的事情,但人们未必知道是他做的,因为他为人低调,所到之处,会有很多普通老百姓喜欢他,因为他很会说话,会帮助老百姓解决困难,也有老百姓并不认可他,但因为他为人低调,所以并没有太多的责备,只是漠视或者不接近圣人,但事后会后悔自己的言行举止。因为圣人是顺其自然地做事情,不会介意别人的看法、说法和接触与否等情况,他只是专心致至地发现自然规律,顺应自然规律地做事情。所以老子说圣人“被褐怀玉”,被天下人认识是迟早的,但这也不是圣人的目的。对于世间的名、利、物、质,圣人皆淡然处之。所以,圣人首先是通晓人情世故的,其次圣人有自己的思想体系,这种思想自成一体,不是随便想想的,最后,圣人积极地践行自己的思想,在实践中不断完善自己的认知。

圣人去世为名:

圣人离开世间以后,人们才想起来他曾经做过的事情,于是开始怀念他,他的名字在人们的心中留下了,有些人也许并不知道圣人的名字,但对他所做的事情却津津乐道,并且对于圣人所总结的自然规律,由于时代的变迁,而有了全新的认识。人们越来越尊重圣人,尽管连圣人的名字都没有记住,但有识之士会借圣人的名义,来告诫当世的人们在做事的时候需要注意什么。人们为圣人塑像,尽管已经记不清圣人的具体模样,但这个塑像会告诉人们要记住圣人的告诫。

我们要把圣人的话记在心上,如果圣人说的话我们都当作耳边风,圣人的名又有何用?只会加深人们对名利的更多追求,如此负面的影响,相信圣人也不愿意看到这样的结局。去世为名,只是因为要告诫,要说出来,这就是“名可名非常名”,是没有办法的事情,如果能不说就尽量不说,人们需要发挥自己的感知能力,慢慢领悟圣人的言行,自己觉悟的“道”才是最真实的“道”。

圣人居左,为“神”:

当圣人的名字因为尊重他的人不断地被宣传和推广,使得圣人在老百姓心目中的地位也越来越高,老百姓越来越相信圣人过去的所言所行,于是让很多看到这个规律的有识之士,借圣人的名来推动人类社会的进步。劝人向善,劝人行善。圣人的时代离人们已经久远了,对于圣人的道理,说得清说不清都已经不重要了,关键是人们只要按照圣人所说的去做,就会有所收获,所以,人们觉得“神”。历史上所留下的“神”,几乎在人类社会的发展中,都有其原型。我们觉得“神”,是因为我们并没有真正了解,当我们都能了解并掌握规律的时候,就不觉得“神”了,圣人也成为了过去的一种标志。古人得道升仙也都是过去的故事了,我们能够说出来的反而是圣人留下的墨宝,他们流传下来的只字片语为我们的行动提供了指导方向。这才是我们所认为的“神”的旨意。

但是过了一个历史阶段,当我们超越了某些认知之后,会突然发现,其实圣人所言并不神,只是我们还没有达“道”,圣人提前知“道”了而已。所以,我们更应该反省自身,努力提高自身的修养,尽早地感悟圣人的标准,以此来约束和要求自己,为推动人类历史的进步而贡献自己的力量。这不是什么遥远的理想,恰恰是现实。“神”并未离我们远去,只是我们看不见而已。

圣人居右,为“鬼”:

圣人的道理未必所有人看得懂,有时候圣人所批评的言行,却也因为符合规律,而被很多人认可,所以有些人并没有看到圣人批评的话,而去实践圣人批评的行为,就会出现开历史倒车的现象。不符合自然规律地去做事情,就会出现困难、艰险和抱怨等等负面的效果。于是,圣人说的话被人们所怀疑,人们不再相信圣人的力量。普通老百姓不再按照圣人的思想去实践,甚至对圣人有了忌讳。圣人的作用从激励安抚变成了禁若寒蝉。但因为人们尊重圣人的传统还在,所以,人们只是害怕而不亲近。圣人就变成了“鬼”。圣人的传统威慑力发挥了作用。

于是,圣人的形象幻化成了“鬼”的形象。但其实真正的“鬼”并不是圣人,而恰恰是存于人类心中的无常之想,人们不按规律做事,就会出现无常的行为,无常的行为产生无常的结果,导致了不顺利的现象。人们就会把这种责任也一并推到了圣人身上,圣人本就是共性而存,众人的缺点也是圣人的缺点,但是圣人能够意识到这个问题,所以圣人不说话,自我救赎,可是众人不一样,不是所有人都能像圣人那样很快看到自身的缺点,所以对于“鬼”的恐惧心理就在人们的心中蔓延开来,去“鬼”的最好方法就是从自我做起,纠正自己的无常行为,自我反省,看到错误立即纠正,不拖延,“鬼”也就不在了。

圣人不居左不居右,为“道”:

“大道泛兮,其可左右”(摘自《道德经》第34章),圣人在世也好,离我们远去也罢,圣人始终都不会被人们所理解。正如“道”的规律,圣人只是始终如一地遵循这个规律。在人们的心中,是左,是右,都不重要。重要的是,圣人在世,“道”在哪里,圣人的言行就在哪里。圣人离世,人们信仰什么“道”,就会出现什么样的圣人。

不左不右,圣人总会循“道”而存。圣人并非外显的形象,也许他就在我们每个人的心中,当我们悟“道”之时,就是我们看见圣人之时,也是我们外化为圣人之时。这种过程就是寻找自我的过程,也是我们与自然融为一体的过程。但首先是意识到,然后才是做到,如果我们把希望都寄托在用眼睛看见圣人,而不是思考,想象,并实践圣人之言行的话,圣人也不会以“道”的形式存在于我们当中。很多人都在追寻圣人,可惜越追越远,真正的圣人就在我们自己心中,不居左不居右,平缓地指导着我们向着美好的生活迈进。

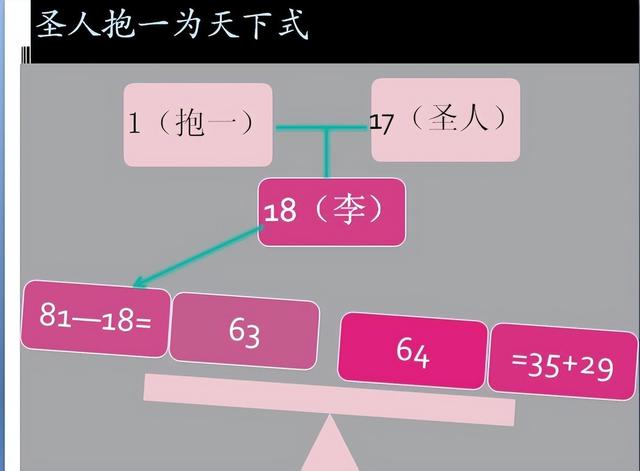

二、“抱一”为天下式

【天一生水】

天一生水:

“昔之得一者:天得一以清;地得一以宁;神得一以灵;谷得一以盈;万物得一以生;侯王得一以为天下正。” (摘自《道德经》第39章),天有五星:木曰岁星,火曰荧惑星,土曰镇星,金曰太白星,水曰辰星。五星运行,以二十八宿为区划,由于它的轨道距日道不远,古人用以纪日。五星一般按木火土金水的顺序,相继出现于北极天空,每星各行72天,五星合周天360度。由此可见,河图依照五星出没的天象而绘制,这也是五行的来源。因在每年的十一月冬至前,水星见于北方,正当冬气交令,万物蛰伏,地面上唯有冰雪和水,水行的概念就是这样形成的。因为天下万物到了冬天都会藏起来,都不愿意出来,相对于春天而言,冬天并不受万物的欢迎。

所以“天一”指的是冬天里北方出现了水星,而水的特性正是“处众人之所恶”。但是,大自然的现象告诉我们,天上有了水,天就显得干净透彻,地上有了水,大地也会变得宁静,神若有了水性,神就会显灵,谷物被水浇灌,就会长势很好,水是生命的源泉。于是,老子得出结论,如果王侯也能像水学习,具有柔顺,不争、处众人之所恶的品德,侯王就能得到天下老百姓的归顺。而这个“一”真的是指水吗?恐怕只是水之形而已,是“若水”,像水一样的,究竟是什么呢?

水的特性:

老子言水“处众人之所恶”,“夫唯不争为之上” ,“以其无以易之”,“善下之”,事实上,老子说“上善若水”,并不提倡完全像水学习,而是要学习水“善”的特性,因为水只能从高处往低处流,这点“无以易之”,显出了固执的特性,并非善性。我们常说“从善如流”,就是说水的这种归于大海的目的性很强,众人都倾向于寻找共性,而不是强调个性,这点倒是值得学习。水有包容性,能够自净,这方面的特性很像道德宽容的一面。道有镜像性,就如水一样,如果我们没有镜子,就会通过水来照出自己的模样,但水中的模样会变形,也不是真正的自己的样子,这和“道”有共通的地方,说出来的“道”就不是原来的“道”。

水流经常纵横交错,似乎大地有多宽,水域就有多宽,这种大气的布局,也与“道”共通。水滋养万物,是生命之源泉,人可以不吃饭,但不能没有水,人们依赖水而生活,就像人们的内心依赖“道”一样。所以,自然万物中水的特性与“道”的状态是最接近的。这是老子说“若水”的原因。圣人之道与自然之道交汇的地方就在于“水之道”,圣人抱一为天下式,其中也包含了像水学习的一种智慧,以遵循“道”而存。但是毕竟圣人还有与众人之“道”相交汇的地方,不仅仅要学习水,更要“上善”,所以《道德经》中也有“圣人之治”的道德。水还有其他的特性,例如坚持、柔弱等等,都是圣人所效法的善的特性。

【“抱一”之式】

“抱一”之式:

我们知道“天一生水”,天下万物“得一”就会归位,都想“得一”,但是水有很多特性,老子通过观察,发现水的所有特性都可以归纳为一种形式,那就是顺应地理环境的“曲”。只有“曲”的形式,才能“几于道”。所以,老子认为“得一”的方式是“曲”。所以圣人“得一”首先要学会“曲”,曲才能成全之。画家画画不可能画直线,都是弯弯曲曲才能画出一幅精美的图画,才能成就一幅伟大的作品。人生固然短暂,但不可为了节约时间,而去做铤而走险的事情,那样会让本就短暂的人生变的更加短暂。

有时候尽管看上去是在“绕”,但是不得不去“绕”,因为在“绕”的过程中会得到“全”,保全自己,保全家族,保全国家。但是,老子说“抱一”而不是“得一”,圣人尽管知道在“曲”的过程中,可以得到很多,但圣人选择“抱”。抱的意思就是不让“一”继续增长,为什么这样做呢?因为水的力量是很可怕的,用的好是水利工程,用的不好就是水灾和泥石流。圣人从根源上切断了灾难的可能性。这样看起来无情,但“天若有情天亦老”,圣人用自己的“无情”成全了天下万物的“有情”,也成全了自己作为“圣人”的理想。

这就是我们认识的圣人,总是有着坎坷的人生,有着不为外人所理解的特殊品格。“抱一”为天下式,不是所有人都能做到,老子也并不提倡普通老百姓都学圣人的行为方式,因为“物壮则老”,任何事物若有了模式,就意味着不可动摇,不可改变,水的特性并非都是值得人们学习的,也有让人们引以为鉴的特性,比如水的“无以易之”,如果一样东西任何人都改变不了其状态,随着时间的推移,就必然走向灭亡。西部各省区某些支流的干涸,就是很好的例证。不管是天灾还是人为,水都不会自主决定它的流向,这是我们需要总结的经验教训。所以老子说“上善若水”。

圣人的艺术:

圣人是众意识流回归以后的成像,是众人寻找自己,以及寻找共识的集合体,意识流以一切归零运动而到达宇宙的奇点即为艺术的源头,这个奇点满足任意个意识的任意想象。世界因为想象力而变得美丽,如果我们身边总是围绕着抱怨、悲伤、挫折这样的情绪,那就永远也看不到世界的美好,只有抛弃五官的错误认识,而使用自己的大脑去思考,用大脑指挥五感,而不是被五感所左右,只有这样人们才能逐渐回归自我,才能逐渐在人群中看见自己的身影。

圣人也是因为人们自我的回归才出现的,不要迷信圣人,首先是相信自己,相信自己的潜力和对宇宙规律的认知和确认,然后才能看清周围的一切,体会周围的一切,自信的人就能看见美好,也能体会到美好,得到美好的回报,不自信的人就会怀疑一切,怀疑美好,也得到众人怀疑的对待。所以,当我们学会用欣赏的眼光看待这个世界,看待这个地球,看待地球所处的宇宙及一切未曾到达的空间,我们的内心就能获得无比的满足,这种满足感来源于自身,也就是我们所站立的奇点的位置,之所以“奇”,也包含了我们对于未曾发现的事物的惊奇之情。

但是,在惊奇面前,我们也需要保持理智和冷静,因为这个奇点可能是创生,也可能是毁灭,可能是爆炸,也可能是坍塌,可能是失望,也可能是喜悦,可能是挫折,也可能是顺利,包含了一切的可能性,这就需要靠我们自己努力去感悟,度过难关以后就会是“大顺”!这是圣人给我们的启示。找到自己不容易,做回自己更不容易!这个过程一定会伴随着各种劫难,中正而致行,是度过劫难的最佳态度,只有坚持的人才能最终获得宇宙规律的“认可”,中正也就是“一”,就是“一阳以贯之”,就是对自己意识的贯彻执行,就是“慎终如始”。半途而废的人就会迷失在荒芜的空间,被现象所迷,永远逃不脱对自我的不断“否定”的恶性循环,岂不是很悲惨?

这也是耶稣被钉在十字架上的现象,就像一个错误的黑洞,永远靠吞噬物质来填补自身无止境的错误,跳不出来。圣人之像,众人之像,只有我们自己跳出这个错误的循环,圣人才会消失在十字架上,意味着众人真正的到达幸福的彼岸,学会将自己当作一个艺术家,用一切的美好来诠释世界,而不是把自己当作可怜的工蚁,每日每夜在不断的操劳,忙碌不停,直到灭亡的那一刻。而这也是一门艺术,只是被更高等的智慧生命欣赏而已。

(持续更新中…………)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com