王阳明心学特征(王阳明心学理论)

王阳明十几岁时立下“读书学圣贤”的远大志向,几十年间,不论求学问道、科举为官,还是蒙冤受屈、贬谪边陲,不论剿匪平叛、浴血沙场,还是闲居山林、讲学授徒,始终矢志不渝,苦苦追寻。“龙场悟道”之后,王阳明在实践中逐步发展出一套以“万物一体”为思想根基,以“心即理”为基础,以“知行合一”为实践功夫,以“致良知”为大头脑的阳明心学体系。

一、阳明“心学”的思想渊源

王阳明的学术思想并无具体的师承关系,但从学术渊源上看是直接继承了孟轲和陆九渊思想的。

正如《明史•本传》中所说的一样:“守仁言致知,出《大学》,良知出《孟子》。”王阳明学术思想理论基础的“致良知”学说,是把孟子的“良知”说拿过来而加以发挥的。

儒学发展历程

在宋代诸儒中,王阳明最为推崇陆九渊。他说:“象山之学,简易直截,孟子之后一人。其学问思辨,致知格物之说,虽亦未免沿袭之累,然其大本大原,断非余子所及也。”(《王文成公全书》卷五)王阳明继承和发展陆九渊的“心学”,以对抗程朱学派的“理学”,具有反教条、反传统的意义。

二、阳明“心学”理论核心内容

阳明思想体系的核心是“致良知”。它包括“心即理、知行合一、致良知”等几个方面,其思想体系的基点和出发点则建立在对朱熹格物致知说的批判上面。

(一)心即理

“心即理”最早由陆九渊提出,宋代以来,中国历史上发生了一次历史最悠久、规模最大、思想成果最为丰富的思想文化运动,即理学运动。

关于理学的发展,起点在唐代的韩愈,韩愈首先提出了关于道统的问题,他坚决反对佛教。

后来到了宋代,出现了“北宋五子”(周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐),北宋五子将反对佛教的浪潮向前推进,更进一步为理学的发展奠定了坚实的基础。

从北宋开始,到南宋乾淳之际,也就是十二世纪中叶左右,理学思想集大成,基本形成了比较完备的思想体系。

这一时期,理学大致分为三派:

朱熹理学,认为“理在客观世界”,讲究“格物致知”;

陆九渊的心学,首先提出“心即理”,他认为,“圣人之学心学也”;

浙东学派,追求历史哲学,吕祖谦认为道在生活之中,强调通过历史的学习和对历史人物的研究追求理。

所谓心即理,在王阳明看来,“心即是理”,即最高的道理不需外求,而从自己心里即可得到。就是不能像朱熹那样将心与理分而为二,从而导致知与行、学问与修养的分离。

弟子对“心外无理,心外无物”理论迷惑不解,向他请教:南山里的花树自开自落,与我心有何关系?他回答说:“尔未看此花时,此花与尔心同归于寂。尔来看此花时,则此花颜色,一时明白起来。便知此花,不在尔的心外。”

王学这种“心即理”看法的发展,也影响了明朝晚期思想中对于情欲的正面主张和看法,由于心即理,因此人欲与天理,不再如朱熹所认为的那样对立,因此是可以被正面接受的,这种主张的代表人物就是李贽。

(二)知行合一

朱熹讲“知行长相须”,但朱熹强调知先于行,从重要性上认为行重于知,知之愈明则行之愈笃,行之愈笃则知之益明,强调知和行是并列关系,认为知行相互促进。

阳明所讲的“知行合一”认为,真正知道一件事情是一定能够行的,真知即是行,朱熹讲真知未必行,前面的人都认为“知”“行”是“二”,阳明则认为,“知”“行”是一。

王阳明所讲的“知”有两个方面,第一是讲知识,认为人在知道的同时要去做,做的同时不仅仅是获得知识的过程,同时也是表达知识的过程,知和行是一个完整的过程,知就是行的起点,行就是知的完成,知识的最后形态是生活实践,现实生活是知识的有效性,是知识本身价值最后获得还原的基本境域。

王阳明坚信,知和行作为一个过程本身的统一性就叫知行合一,知和行原本就是同一个过程所显现出来的两个层面。王阳明还认为,知行本体原本合一,一念发动处便即是行了,行在王阳明那里还包括思想意识的流动。第二方面讲“良知”认为良知具有自知性,讲自己对自己的领悟;另一层面,良知还要显现自己、表达自己。王阳明强调,知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知,知行功夫本不可离。

(三)致良知

1.格物致知

(1)朱熹的格物致知

一本之理(天地之道)、分殊之理(不同之处,对于事物本身而言是完满的)

一本之理作为大一是完满的,分殊之理作为小一同样是完满的。

格物致知并不是要求每一个人都要去穷尽天下每一事物之理,二程讲我们格一些事物以后其他的可以类推,但二程同时有强调要积习既久,不断积累,只有通过分殊之理的不断还原,获得关于分殊之理的具体知识,才有可能获得类推的前提和基础,才有可能获得关于对一本之理把握的前提和基础,这个观点被朱熹完全继承。

朱熹的另一个观点是即物而穷理,就是在一个具体的情景关系当中要穷尽具体事物的本质之理,朱熹更为强调的是格物本身,认为格物是致知的前提,如果没有格物我们不可能获得关于具体事物的知识。

格物就是正心、正心就是诚意、诚意就是致知,作为一个过程它是完全统一的,所以格物致知不是要事事物物去求一个理,而是我作为一个实践的主体,如何在道德实践的过程中去处理好自己的事,使这个事物得其正。

(2)王阳明的格物致知

在王阳明那里,他完全转换了这个意思,把它转换成了一个主体我的实践情境,格物致知不再是获得知识的意思,而是关于道德的实践的,是道德知识的道德实践,要把一件事做的合乎本心、合乎天理。王阳明对“致知”也有特别的解释,在他提出良知学说之后,致知就变成了致良知,致吾心之良知于事事物物,事事物物各得其正叫做格物致知。更为突出的强调了我作为一个主体在道德实践过程中的主体地位和作用,突出了道德实践的主体性。

2.致良知学说

良知的说法来源于《孟子》,其含义是指一种“不虑而知”的天赋道德观念。王阳明对此加以发挥,并引进《大学》中的“致”字,《大学》说:“致知在格物”;“格物而后知至”。据此,王阳明提出致良知的主张,以为良知即是天理,从而进一步要求人们首先认识和恢复内心所固有的天理,并由此推及自己的良知于事事物物,那么事事物物皆得其天理矣。即把自己的一切行为和活动都纳入中国传统社会道德规范的轨道。

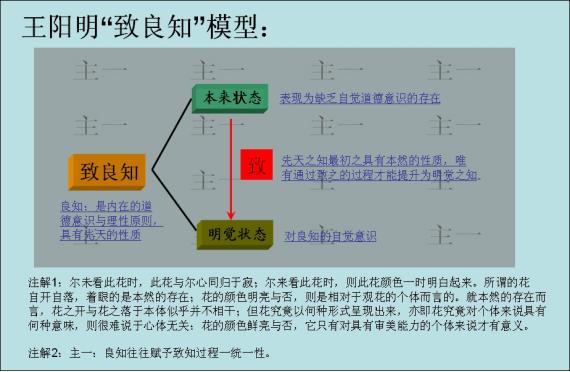

致良知模型

其要点包括:

第一,良知即是天理。

良知是是非之心、好恶之心,是判断是非的唯一标准;良知人人俱在,自圣人以至愚人,无不相同;人人同具良知,人人有个判断是非善恶的自家标准。因此,他强调,良知就是人人所具有的“心之本体”,它先验地存在于人们的心中,人们依良知而行便会产生正确的道德行为,故而无需向外寻求道德行为的来源。

第二,良知是心之本体。

良知天理在人们的心中,天理的昭明灵觉就是人心之虚明灵觉。通过它,人们便能很自然地感觉或判断出人的行为的善恶是非,从而推动良知,并使它充分发挥自己的机能,以善念支配人的道德行为的过程,此即致良知的功夫。由此可见,王阳明的致良知的学说,充分强调了良知在道德修养中去恶为善的主观能动作用,并使之成为支配人的道德行为的精神本体。

第三,对朱熹格物致知说的改造。

朱熹的格物致知强调知识在人的通德修养过程中的作用,忽视了人心在此一过程中的能动功能。

王阳明在这一问题上,基本是接着陆九渊的思想继续前进,如果说有所不同的话,那就是他对朱熹反复强调的格物致知进行了一番新的解释,即将“物”解为“事”,将“格”解为“正”。这样“格物”便是在意念发动处的件件事情中为善去恶,避开主观意念中恶的认识,接近善的百接感觉。他以为这样的格物便可避免“务外遗内”之弊,杜绝“支离破碎”之病。以这种格物说解释《大学》的致知在格物,在意念的发动处为善去恶,不欺骗良知的感觉,这就是诚意。

因此可以说,王阳明的致知格物其实就是穷究吾心之良知。从而把《大学》的实践道德思想转变成自己的“格物致良知”的道德修养论。“致良知”的基本意义就是依良知而行、知行合一。

三、天泉正道

嘉定六年,王阳明要离开绍兴去广西的前夕,一天晚上,阳明宴请学生吃饭,饭后弟子们渐次离去,弟子王畿和钱德洪就拿四句教去请教阳明先生,先生很高兴,他们三人就走到了阳明宅院里的一座小桥之上开始谈论关于四句教的问题,因为这座小桥叫天泉桥,所以这次事件被称为“天泉证道”。王阳明提出了“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”四句教谕。这是对心即理、知行合一、致良知思想的高度概括。

“无善无恶心之体”是指心的本来状态全体莹彻,廓然大公,没有任何善恶预设,同时心体应物时一过而化,毫不染滞,没有任何善恶滞留。“有善有恶意之动”是指心体发出的意念因为浸染着个人的私欲而有了善恶的分别。“知善知恶是良知”是指起心动念的意无论善恶都逃不过良知的火眼金睛,“凡意念之发,吾心之良知无有不自知者。其善欤惟吾心之良知自知之,不善欤亦惟吾心之良知自知之。”“为善去恶是格物”是王阳明对格物的定义,“正其不正者,去恶之谓也。归于正者,为善之谓也。”

在天泉桥上,钱德洪表明:无善无恶心之体,良知原本就是无善无恶的,无善无恶是为至善,对圣人来说如此,但对普通人来说不免有物欲、私心、私意,所以意之动就会有善有恶,这就要求我们在一念发动之处把不善的念头给克倒了,是还是非,良知原本就知道,就是知善知恶是良知,既然知善知恶所以要为善去恶。钱德洪认为“四句教”是王门宗旨,是定本,是一个字都不能更改的,讲学就是要按照四句教去讲。

王畿则认为,既然心体是无善无恶的,意之动怎么会有善有恶,所以他认为这四句并不是王门讲学的不可改变的最后究竟之说,只不过是权宜之说,不是最后的究竟圆融之说。他认为,如果心体是无善无恶的,那么意动也是无善无恶的;意如果是无善无恶的,那么知也是无善无恶的,物也是无善无恶的。在此基础上,王畿提出了“四无说”,即无心之心则藏秘;无意之意则应圆;无知之知则体寂;无物之物则用神。

人原本就有两类,一类是利根之人,一类是钝根之人,这本来是佛家的说法。利根人那是特别聪慧的,一点就透的一类人;钝根之人是比较笨拙、愚昧之人,只能是一步一个脚印,慢慢学习。对于利根人,一悟本体即是功夫,一了百了,王龙溪(王畿)所讲的正是我这里接利根的人;但对于一般普通人来说,还是要讲为善去恶,要讲知善知恶。阳明先生最后重申了四句教,并且关照钱王二位要相须为用,不要各执一边,如果各执一边,眼前就会失人。

“天地虽大,但有一念向善,心存良知,虽凡夫俗子,皆可为圣贤!”

最后,王阳明还提出“万物一体之仁”的说法,在于强调天地万物以人为中心,人心便是天地鬼神的主宰,人的良知也是草木皆有的良知。按照他的这个说法,圣人之心便应以天下万物为一体,每一个人都应将自己的良知是非推广到天下,如此便能救社会于水火之中。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com