旧时月色唐吉慧(牯岭旧梦唐吉慧)

意外地,我见到了张珑老师儿时画的一幅小画:一个小人坐在一张小桌子前望着面前摆着的一瓶花束,画笔稚嫩,画意童真,落款一个繁体“龙”字倒显得流利潇洒,像大人写的(右图)。作画时间在1937年7月2日,那年张珑老师九岁。“太可怕了,这说明我没有一点美术天赋。”她笑着说。由于属龙,她的祖母为她取了单名一个“龙”字,家里人便叫她小龙。到了念书年纪,大家觉得难听,她的祖父张元济先生说那就加个“玉”字旁吧,于是成了“珑”字。不过这两个名字她始终不称心,当时很多人用双名,称呼起来用名不带姓,显得随意、亲切,让她羡慕不已。

这幅画是张珑老师在庐山上画的,庐山上有一处张元济先生买的房子,她说她的祖父十分喜欢庐山的风景,上山除了避暑,也为躲避世俗的嘈杂,在山上认真校书,当年他正在校《四部丛刊·续编》和《百衲本二十四史》。元济先生曾经七上庐山,第一次去是1929年7月,那时候张珑老师才六个月大,至今她仍存着一张她的父亲抱着她在长江轮船上拍的相片。接着三次分别在1932年的6月、7月、9月,都是租住人家的房子。1933年,元济先生买下了位于牯岭中路118号A的房子,一栋一层的石构建筑。院子十分宽敞,家人按他的意思种了许多杜鹃花,矮墙用乱石堆起,墙边是一棵棵松柏高耸入云。张珑老师另有一张相片正是在这院子里,元济先生牵着五岁小孙女的手,在一片绿荫掩映下拍的一张合影,可是照片上的小孙女手叉腰间,嘟着嘴,满脸不高兴,元济先生则歪着头不知为何分了神。张珑老师不记得那天是谁偷偷按下的相机快门了;她说自己幼年时拍照常常嘟着嘴,母亲为此没少提醒她。“或许是过去难得拍一次相片,太紧张了。”她说。

张珑老师小时生过一次大病,她的母亲为了照料她,七天七夜没有合眼,眼睁睁看着自己的孩子奄奄一息、命悬一线,幸好此时张珑老师父亲的干娘赶到,立时请来一位徐姓名医施药才脱离危险,但自此体弱多病、低烧不断。按当时有限的医疗水平,人们想到的办法是找一个环境理想的地方静养,所以张珑老师10岁前的很多时光是在庐山度过的,甚至有几个冬天未曾下山,可惜收效甚微。后来偶然机会她母亲在庐山认识一位中医范石生,是位失意军人,对传统医学研究很深。他为小病人诊脉,开了药方,只一个月光景,低烧退去,竟然痊愈,为此她的母亲和家人都视他为“神医”。

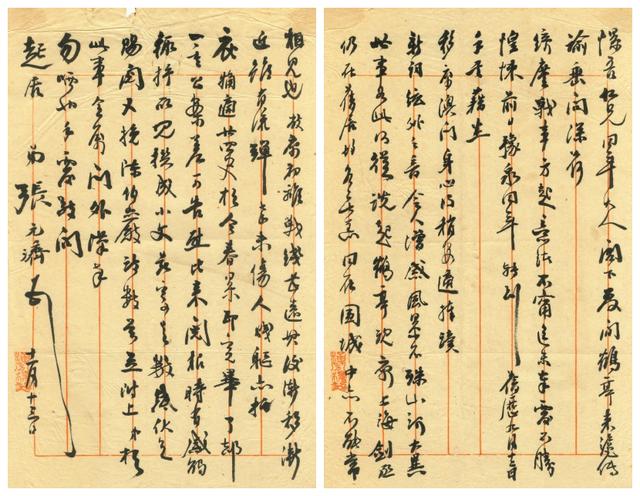

张元济致汪兆镛信

在庐山,张珑老师的生活起居多赖她的母亲悉心照料,并在母亲的教导下开始读书习字,读《岳飞传》,读《三国演义》。那本《三国演义》一读再读,读了至少七遍。有年回到上海,元济先生知道小孙女熟读三国,有意出些题目考考她,没想小孙女对答如流,老先生高兴极了。1936、1937年间,她母亲因为怀孕不便远行,遂请来自己的表妹去庐山陪伴女儿,张珑老师称她二姨。二姨生得娴静文雅,慈爱耐心,每天教她读书、做算术、写信、画画。二姨很疼她,也爱和她开玩笑,常取笑她一学算术就要睡觉,她确实对算术毫无天赋,相比算术,她更爱读历史故事、各种儿童读物,以及写信写作文。当然她最开心的是每逢夏天与家人一起出游,她们家西面有一条溪水,水中有巨大的石头,她喜欢爬上石头,脱了鞋子把脚泡在冰凉的溪水里。她也随家人去仙人洞、黄龙潭、乌龙潭,黄龙洞里有泉水从石缝中一点一点慢慢渗出,每次去家人总要盛上一些让她喝下,说那是仙人喝的水。庐山的夏天,有许多政府官员来避暑,张珑老师回忆,他们家的对门117号住的是熊式辉,她从家里的窗子望得见熊宅的大门和围墙,有一次看见蒋介石披着黑色的斗篷走了进去。

1921年出版的《历史性的庐山》一书中对庐山有如是记载:“牯岭的名声,即避暑胜地,从未有过地被极度询问关注着。而且,它的夏季,连着春季和秋季,天气像长长的符咒一般地完美。这些季节期间,吸引较多的人到这座山的顶端。”然而夏天一过,避暑的人们随即陆续离去,牯岭于是冷清下来,等候着冬天的降临。庐山的冬季白雪苍茫、寒风凛冽。某年冬季的某一天,自小照顾张珑老师的萧妈妈将一个大脚盆盛满了水,中间放一根绳子,第二天脚盆里的水结成一块又大又厚的冰疙瘩,中间那根绳子也被冻住。将冰挂起来像面大锣,张珑老师觉得那块冰在阳光下晶莹剔透,好看极了,然而冰是惧怕阳光的,阳光下的冰渐渐融化,让她大哭了一场。

张珑老师画完那幅小画后的一个月,1937年8月13日,惨烈的“八一三”淞沪会战爆发了。局势变得动荡险恶,身在上海的元济先生在给友人的信中说:“国军战败,敌军进迫,梵王渡枪炮之声甚烈,然尚无流弹,此间虽系越界筑路,然仍为英军防守之区。寓中想可无恙……媳妇与女孙尚在庐山欲归不得,亦无可如何也。”1937年11月13日在致汪兆镛(憬吾)的信中也谈到这次会战:“战事方起,意绪不宁,迄未奉复,不胜惶悚。前日豫泉同年转到旧历九月十二日手书,藉悉移寓澳门,身心得稍安适。捧读新词,弦外之音,令人增感。风景不殊,山河大异,世事如此,何从说起。鹤亭现寓上海,剑丞仍在旧居,均各无恙。同在围城中,亦不能常相见也。敝寓初离战线甚远,其后渐移渐近,虽有流弹,幸未伤人,贱躯亦托庇粗适。《廿四史》于今春景印完毕,了却一重公案,差可告慰。比来阅报,时有感触,辄抒所见,撰成小文。兹寄呈数纸,伏乞赐阅。又挽陈伯岩诗数首并附上,弟于此事全属门外汉,幸勿哂也。手复。敬问起居。”

信中提到多位友人,信末说到的陈伯岩是陈三立,著名诗人,1937年卢沟桥事变平津相继沦陷,老诗人因不愿降屈日人,在寓所断食五天后忧愤而亡。元济先生挽好友的数首诗写在1937年10月12日,其中一首写道:“衔杯一笑却千金,未许深山俗客临。介寿张筵前日事,松门高躅已难寻。”说的是1932年9月,为了给隐居庐山的八十寿辰的散原老人祝寿,元济先生特意第四次上山;寿庆不久三立先生定居北平其子陈寅恪处,从此两人天各一方,再未见过面了。另有首诗:“湘中新政萌芽日,钩党累累出汉廷。敢说微名齐李杜,剧怜寥落剩晨星。”说两人共同参与了戊戌变法,因此遭清廷革职不再叙用,感慨现在旧朋云散,寥若晨星。他在10月14日为李拔可题林旭晚翠轩遗墨的诗注中抒发了同样的沉痛:“戊戌政变,六君子以身殉国,余亦落职。先后罹党祸者凡二十余人,忽忽四十年,沧桑几尽。今秋伯岩又逝,存者仅秉三及余二人而已。拔可兄出示暾谷遗墨,属为题记。感喟不能成一字。前日作诗数首,以吊伯岩。拔可复敦促之。率赋二绝,追怀往事,为之泫然。民国二十六年十月十四日晨起书于上海寓庐,时炮声隆隆不息。”国家危难,挚友凋零,元济先生悲伤不已。

小画是张珑老师的二姨保留下的。2001年张珑老师自北京去上海探望已过九十高龄的二姨后,二姨将画从上海寄给了小甥女,信上说:“兹附上小画图一张,是你童年时所画,那时你能画得这样好,和写的龙字也好,所以我要送给你,让你自己看看,已有六十多年保留下来了。”

1953年张元济给当时的华东军政委员会写过一封信,将庐山的房子捐给了政府。由于牯岭中路是牯岭中心地段的一条主要道路,1958年道路拓宽时牯岭中路118号A的房子被拆除了。张珑老师随母亲在1937年11月17日下山,经汉口到香港,再辗转厦门,最终在12月6日安全回到上海。而与牯岭这一分别,重逢已是68年后的2005年——

“当年尚未届而立之年的父母亲已先后以98岁的高龄驾鹤仙去,当年以无比的魄力在文化出版界开创了一番伟业的祖父则早已在泉台静候祖国建设的佳音,那许多叱咤风云、演绎了无数惊天动地历史事件的人物,今又安在哉?”

所幸还有画在,那段旧梦就永不会飘散。

作者:唐吉慧

编辑:周俊超

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com