叫卖声声醉童年 叫卖声声醉童年

文|张居明

“磨剪子唻嗨——戗菜刀噢!”

“卖小鸡-哩吆,好-小鸡哟——”

“有破布扯烂套-子换针换线”

“换香油吆—好香的油!”

“打铁了,打铁。”

“张好马依箩吆—把箥箩箥箕”

“拾掇车子——修理缝纫机“焊-洋-铁壶喔,焊-洋-铁壶—”

“修理洋锁-配-钥匙”

“打—虾酱了—打—好—虾酱--”

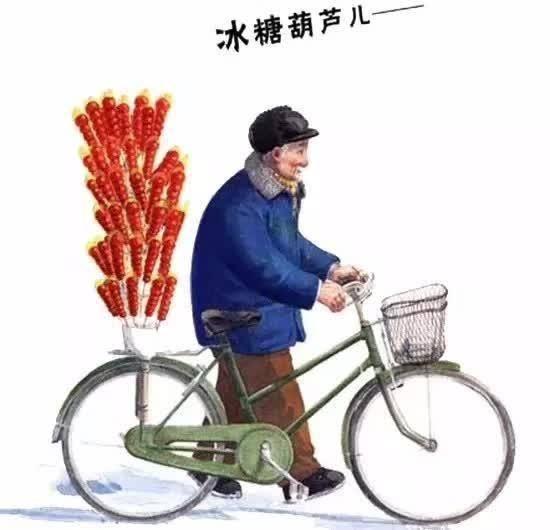

“糖葫芦—冰糖葫芦”

“卖豆腐—麻豆腐”

每当我回忆起这一声声抑扬顿挫、高亢洪亮叫卖声,一个个推着小车,挑着担子的乡村货朗身影,便倏然跳入我的眼帘,成了我挥之不去的乡愁。

上个世纪六、七年代我生长在鲁西北平原一个偏僻的村庄。那时的农村特别清贫,交通闭塞,经济文化落后,农民手里根本没有钱,大多是以物易物,用口中粮食换点急需品,这样就摧生了一些小商小贩利用各种商品同农民进行交易,从而赚点儿小利。

卖小鸡小鸭的大多在春夏之季来到村庄,有钱用钱买,没钱也可以赊账,等秋后下来收成或者有了钱再给他,一份不会差。当时我感叹这些卖小鸡的记性怎么那么好!金黄色的小鸡小鸭被放在自行车后座一个大筐里,吱吱叫着十分叫人喜爱,吸引着村里的大娘、婶子、奶奶、嫂子们放下手中针线活走出院门赶来争相选购。有经验的人拿起一个小鸡、小鸭,瞅瞅鸡鸭腚眼儿就知道是公母,如果看走了眼,买的小鸡、小鸭长大了全是公的,不下蛋就麻烦了,因为那是鸡屁股时代,农民都是靠鸡蛋换个油盐钱。

换娃娃换针线的常年都有,一听到来了“有破布扯烂套子的换针换线唻!"我们这些小孩儿便跑回家中,找一些家里的废铜烂铁、旧鞋破布扯换自己喜欢的泥娃娃、印印模,有时换块糖也舍不得一次吃完,拆开糖纸舔几口再包好,一块儿糖吃好几天。小女孩则换个好看的发卡、红头绳什么的。

那时农村家家户户都有很多箥箩、箥箕、筛子,一听到“张好马依箩,把箥箩箥箕”的声音,就把家里使用坏了的箥箩、箥箕、筛子拿来叫师傅修理。

打铁的大部分在春秋季农闲时进入村庄来,一声“打铁嘞!",一会儿便围上一些人,人们从家里拿来使用钝的铁铣、锄头、镐、镰等拿来叫打铁师傅加钢淬火,以便劳动时锋利好用。这些打铁师傅大部分是明水(今章丘)人,他们推着双排子小推车,一边是被褥干粮,另一边是打铁用的砧子及工具,走到那里就住到那里。一般仨人,一个大师兄掌握火侯,一个拉风箱和一个抡大锤的小徒弟。记得来我们村一对夫妻带着一个和我年龄相仿的小徒弟,大师傅一边干活一边不停地训斥着那个小徒弟,用浓浓的明水话骂着他:“打铁打铁不行!拉火拉火不行!一顿俩窝头,养你有啥用!”小徒弟眼含着晶莹的泪珠一声不吭,低着头举着和他一样高的大锤,吃力地挥舞着。夜幕降临,我们这些无忧无虑的玩童在人群里挤来挤去,玩着捉迷藏,红红的炉火映着一个个稚嫩的脸庞,直等到爹娘唤我们回家吃饭,才恋恋不舍的离开。

进入了腊月门,古老的村庄便热闹起来,各种货郎轮流上场,南腔北调的吆喝声此起彼伏,就像刚唱完京剧一会儿又来了河北邦子一样,你方唱罢我登场,悠扬悦耳,令人回味无穷。虽然那时物资生活非常贫乏,但那声声吆喝却醉了我的童年,至今仍在脑海萦绕。

“秋风萧瑟今又是,换了人间。”改革开放后,在党的富民政策引领下,广大农村发生了翻天覆地的变化,昔日靠鸡屁股过日子的农民,腰包也早已鼓了起来。超市商店鳞次栉比,各种商品琳琅满目,应用尽有,吃穿用都不愁,全都过上了小康生活。那一声声悦耳的吆喝声,也随着时代的进步,湮灭在历史深处,渐行渐远…

作者简介:张居明,男,山东省宁津县人。德州市作协会员,痴爱文学,发表作品数百万字,多次在全国征文中获奖。

壹点号玉河微澜

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com