最厉害的宝石收藏家(宝藏大师石汉瑞)

设计师石汉瑞(Henr y Steiner)

在位于深圳蛇口的海上世界文化艺术中心,《启蒙者·石汉瑞》的展览现场,克制的静谧中透着难以抑制的热烈。这是被誉为“香港设计之父”的著名平面设计师石汉瑞(Henry Steiner)在中国内地的首次个展,也是他迄今为止最大规模的展览

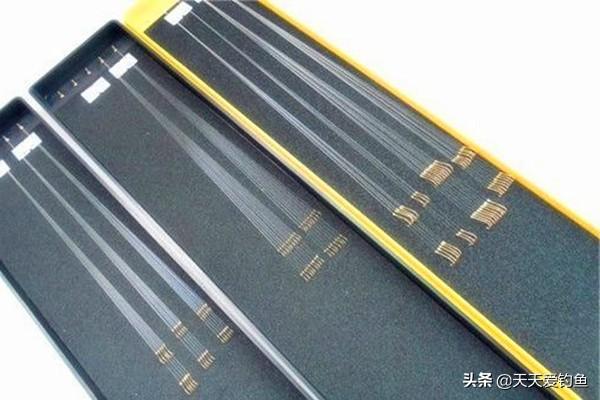

沿着三组连绵起伏的木色展柜一路走过,观众们可以集中地欣赏到85套品牌设计案例以及书籍、杂志、钱币等实物设计与多套珍贵手稿——这是石汉瑞自20世纪60年代至今,逾半个世纪的设计实践历程。你会看到如今在网络上依旧受到大众追捧的借位拼贴、汉字书法与英文字母结合,甚至像素画等等设计元素,然后惊觉原来这些竟然是石汉瑞在四五十年前的作品。

汇丰银行年报,1980年

年轻的平面设计师们仍旧(自觉或者不自觉地)在从这位宝藏大师的沃土中汲取养分——这样的说法一点也不为过。

1934年出生在奥地利巴登(Baden)一户犹太家庭的石汉瑞,5岁时为了躲避第二次世界大战的战火,跟随家人移民美国,1955年,他在纽约亨特学院(Hunter College)完成绘画艺术专业的学业之后,进入耶鲁大学平面设计系研读硕士学位,遇到了影响自己一生的导师保罗·兰德(Paul Rand)。石汉瑞在1988年写下《思念保罗·兰德》一文,他说:“保罗的海报,曾一路照亮了曼哈顿城里我所成长的那块平淡无趣的区域。他的方法是让学生们去重新设计一切振奋人心的广告、海报或者标志……除了教我在设计一个项目前,就要把概念设定清楚,保罗也传授了另一项思考工具给我——那就是对比。”

维也纳歌剧院舞会海报,2008年

此后为超现实主义艺术大师马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)担任临时助手的经历,让石汉瑞领悟到艺术之于设计的启发。而关于游学巴黎索邦大学的经历,他在后来媒体采访中评价说:“对我的设计水平实际上没有太大的帮助,但却深深地丰富了我的人生阅历。”业界也普遍认为,这段经历在某种程度上也为他之后做出前往香港的决定起到了推动作用。

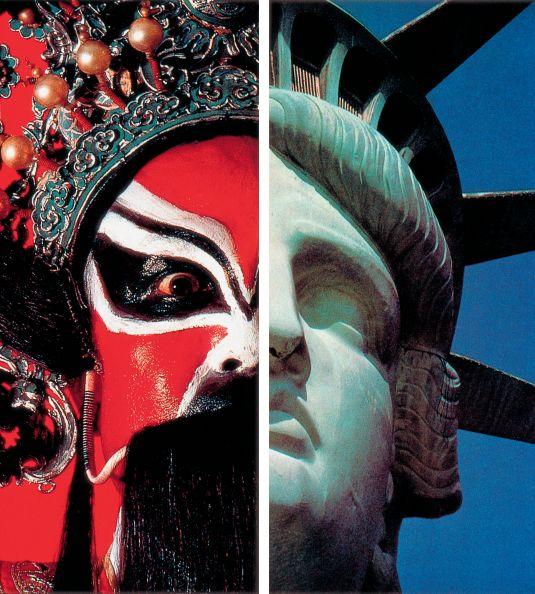

回到纽约后不久,1961年,石汉瑞接受《亚洲周刊》杂志的邀请,前往香港担任设计总监。当时的香港还未真正形成“现代设计”的概念,但也开始渐渐出现脱离月份牌绘画风格,尝试西方设计技法的先行者(比如既是艺术家又是设计师的张一民,以及稍后60年代赴美留学归来的王无邪等等)。石汉瑞在香港落地生根,原本只有为期9个月的短期工作,最终发展为与香港乃至整个亚洲羁绊一生的关系,成为了亚洲现代设计的“启蒙者”、“西方现代设计思想的传教士”,是当之无愧的跨文化设计的一面旗帜。

汇丰银行HSBC视觉形象设计,1983年

五十多年来,石汉瑞的设计一直都秉承着保罗·兰德的教导:首先是设计必须建立在对主题和内容有着深刻理解的基础上,每个视觉形象的使用都要能够说出缘由。简而言之便是“有概念”。他曾经提及过“CyberDeco”一词,认为太过重视风格、图案和情绪,而忽略了设计思想的作品,最终只能沦为“ 装饰 ”而非“ 设计 ”。

正是由于石汉瑞在每个设计作品中都坚持对概念的强调,也使得观众对其作品的感受和解读显得格外丰富而生动。比如他在1993年为《喜福会》的话剧在中国巡演所设计的海报上,一桌麻将牌呈现出一张东方女性的面孔,一只戴着玉镯的手仿佛正要洗牌——《喜福会》原著便是一部以东方女性为主角的长篇小说,讲述了四对接受中国传统文化的母亲与接受西方教育的女儿之间的代沟与隔阂,几乎所有的故事都是在麻将桌上展开。这样一幅海报,你可以说麻将牌是一面镜子,映照出母亲们眼中年轻的自己,也可以从这破碎感十足的画面中,体会到作品本身的苦涩与哀伤。

左:香港印制大奖,2000年

中:上海世贸商城视觉形象设计,1995年

右:SNIP公司之“Joyeuses Paques”包装,1960年

石汉瑞在1998年为香港设计师协会“98’设计展”设计的系列海报之一,本身便是一幅有故事的作品。他将西班牙画家弗朗西斯科·戈雅(Francisco Goya)的油画《裸体的马哈》(The Naked Maja)中的裸女画面,放入调色盘的框架中,然后用一支笔尖分明的毛笔,落在女性的私处。这张海报一出街便引起了极大的争议,让整个设计展的话题量骤增。石汉瑞曾想把这个概念用作一个日本设计杂志的封面,但被对方以“太过尴尬”为由拒绝。他本人对此并没有尴尬之感,认为其反映的是一种东西方的平衡。有人尴尬,有人感受到张力,还有更多的人觉得有趣。

前文提及,“对比”,是保罗·兰德教给石汉瑞的第二个必备的设计工具。而在石汉瑞的设计实践中,他将之发扬光大,从最基本的视觉层面的“对比 ”,升华至跨文化的“ 对比 ”、“平衡 ”,甚至达到中国儒家文化推崇的“ 执中 ”。

2002年渣打银行纸钞

这样的案例不胜枚举:1964年《亚洲周刊》的一帧封面,以“新旧的对比”为主题,画面中是一幅女性形象,上半身为古代仕女,下半身则是摩登女郎,虽然两者差异悬殊,但石汉瑞将之处理得协调自然,毫不违和。类似的还有用四位不同身份、性别、年龄、人种的人像局部组成的《香 港面 貌》(1970年)画册的封面,组合成一张全新的面孔。

将中国书法与英文字母有机结合也是石汉瑞的拿手好戏。他在1966年一期《文字与图形》的文章中提到:“因为本质上的不同,中文与英文几乎不可能按照大小顺序套叠在一起。最好的方式就是让这两种语言自己找出自己的方向。”

太古糖包装,20世纪60年代

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com