什么是红色微电影观后感(谁给我们安排下幸福的生活)

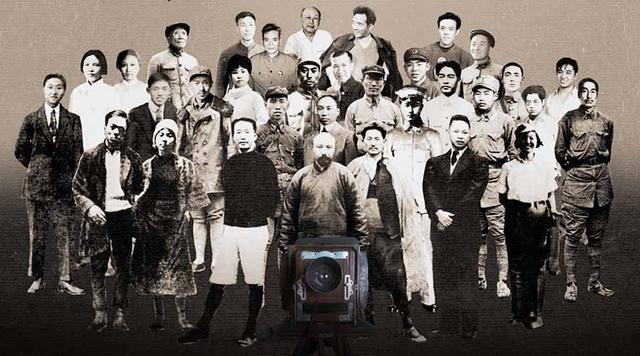

点击图片可直接进入观看微电影《红色气质》

当新华社编辑陈小波用娓娓克制的声音说道“那么多先烈离去了,隐没在历史深处”时,我心里蓦地唱响一句歌词,它朴素无华,又直抵内心。

“我问你亲爱的伙伴,谁给我们安排下幸福的生活?”

“亲历”历史:新媒体技术再现先烈人生

上世纪20年代,中国已经积贫积弱了多年,国运衰微,民不聊生,外寇横行。中国共产党在这个风雨飘摇的时代,抱着为民而战的信念诞生了。

而想要将如此乱世更迭,开拓一片太平盛世,历史经验早已告诉世人:不流血牺牲是不可能的。天下黎民苍生正在油锅内备受熬煎,已经觉醒的共产党人 心意已决,为了那个美好的愿景,为了子孙后代平等有尊严地活着,他们愿意献出自己的一切,包括年轻的生命。所以李大钊、赵一曼、杨靖宇……一个个将被中国 人世代铭记的共产党人视死如归慷慨就义。

新华社所拍的这部微电影,一开始就在表现形式上赋予巧思。它并没有像其他追忆先烈的片子那样,单纯通过旁白和一张张破损泛黄的照片将历史串联,而是运用动态影像技术,即2D场景+3D人物的展现形式,将原本老照片中静态的人物,无比生动地融入到动态画面中,营造出一种身临其境的历史感和视觉冲击。在那些无情的炮弹间,在那些残垣断壁的城墙上,在那些匍身前行的身影中,观众不再是单纯的用“上帝视角”观看其实早已熟稔的故事,更像是一个历史的亲历者。显然,这样的融入感让观者受到的视觉冲击和情感冲击更为强烈,并且真实。

传承和发扬:三线并行的动人叙事

《红色气质》在剧作上同样是别具匠心,以瞿秋白独女,与我党同龄的老人瞿独伊为主线人物,同时,又由陈小波平实又饱含深情的旁白,以及贯穿始终的《国际歌》为另一支线,以三线并进的形式,来讲述这个时长只有9分5秒的故事。

开篇,以瞿独伊唱歌为引,引出其父瞿秋白的故事。如同瞿独伊所言,“我始终不明白,儒雅的书生和壮烈的革命 者,哪一个是我父亲。”简单一句话,却欲语万千。瞿秋白是那个革命年代,千千万万共产党人的代表。他们是时代的觉醒者,抱着对共产主义的强烈信仰,踏上了 抗争救国的无悔征程。他们在家人眼中,是儿女,是父母,是夫妻,是最疼爱的亲人,可在这国难当头的时刻,他们却忍痛舍弃小家,义无反顾为了“大家”而献出 生命。这种强烈崇高的家国情怀和牺牲精神,让我党在成立之初,就树立了为人民为国家甘愿抛头颅洒热血的宏愿。本片尾部,又以童年瞿独伊穿越重重中国历史进 程图片结束,首尾呼应,对仗工整。

陈小波以旁白角色介入故事,同样贯穿了整个片子,是第二条叙事线。有意思的是,这条叙事线毫无突兀之感,因为陈小波以“瞿独伊新华社同事”的身份出现,与瞿独伊在现实中产生交集,观者接受起来自然而然。

本片第三条线,便是《国际歌》,开篇时便于黑暗中悠然响起,悠扬慷慨的旋律,一下就把人紧紧抓住。而在本片结尾时,歌曲再度响起,伴着一个个革命先烈的影响,可以说首尾呼应。

总体来看,这部片子在有限的时长内,做到了结构严谨,前后呼应,是一个相当完整的作品。

你就是这样的人:我党迎来95岁华诞

坦白来讲,我们80、90、00后这几代人,距离那个战火纷飞,艰苦卓绝的革命年代已经越来越远,甚至很难想象祖辈们那些苦难的人生历程。因为 我们生长在一个逐日富强的中国,一个为自己是中国人而感到骄傲的时代。老辈人说过忆苦思甜、居安思危,是要我们不能忘本,在幸福的当下也要明白,我辈今生 今世此时此刻的安稳和自由,是300万共产党先烈用生命的代价换来的。

和平年代,虽没有战争,我党仍在各行各业为人民服务,为祖国保驾护航。每个新的历史时期,共产党人都会以不同的形式和身份融入社会中,为实现我中华民族的伟大复兴而努力奋斗着,他们一直以来,都是这样的人。

在我年幼时,村口有座高高的孤坟,爷爷告诉我,里面是战争年代一个为了掩护村民牺牲的烈士,很年轻,比爷爷大不了多少。爷爷每每经过那里,都会驻足一会儿,在风里,他表情肃穆又平静,好像隔着时空跟先烈进行简短的对话。

“小老乡,现在中国怎么样了?”

“国泰民安。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com