导弹打水漂的技巧(嫦五打水漂绝技)

超高空的“舞蹈”

嫦娥五号在亿万国人的瞩目中,表演了一次高难度的“杂技”跳跃,最后准确着陆在四子王旗的预定着陆点。结果让人兴奋,但整个过程着实让人捏了一把汗。

嫦娥五号返回轨迹演示图

有朋友可能就会问了,航天器在高空“打水漂”,跳跃式返回地球,最早是谁想到的?

说起航天器“打水漂”的历史,最早可以追溯到五十多年前。

但不是美国的阿波罗,最早采用“打水漂”方式返回地球的航天器,其实是前苏联于1968年11月发射的“探测器-6”。

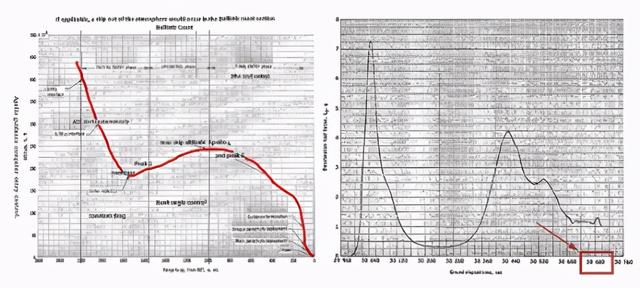

阿波罗4号再入轨迹以及过载数据

上图是网友分享的照片。左边是阿波罗4号再入地球的返回轨迹,仔细观察,是不是有点“打水漂”的意思?

阿波罗4号返回时间是1967年11月9日,比苏联的“探测器-6”稍早些,再入地球时出现类似“打水漂”的轨迹,是不是说阿波罗是首先实现“打水漂”的航天器?

不是这样。据说阿波罗4号当时尝试用长且平直的弹道再入,整个过程中,“碰巧”出现了小幅度跳跃,并非有意为之。美国真正采用“打水漂”返回方式的,是阿波罗11号,后面会再介绍。

那么,当时苏联专家为什么要采取这样的返回方式呢?

没“打水漂”的后果很严重

很多朋友都清楚,如果没有美国的“阿波罗”计划,苏联绝对算得上是一个超级航天大国。

在太空探索方面,苏联航天完成了多个人类首次。

第一个掌握航天器再入返回技术,第一个实现深空无人自动采样返回等等。

在1967-1970年期间,苏联先后发射了“探测器”系列的4~8号,对月球实施绕飞试验。

苏联探测器-5示意图

1968年9月,“探测器-5”成功实现了人类探测器首次绕月飞行之后,计划返回地球。

此前没有相关经验,“探测器-5”采用了比较简单的弹道式直接再入方式。

什么是弹道式再入方式?

说通俗点,就是直接从高空砸下来,不加任何升力控制,进入大气层后只受空气阻力作用,不会半路上跳起来。

弹道式直接再入,温度以及过载都超过载人标准

“探测器-5”返回舱以接近11km/s的第二宇宙速度进入大气层,再入角度-5°~-6°,下降轨迹呈现一条非常陡峭的抛物线,在距离地面7km的高度降落伞打开,12分钟后溅落在印度洋。

“探测器-5”的返回算是基本成功,但数据表明,“探测器-5”的过载峰值达到16g,已大大超过航天员所能承受的极限。

外防护层的温度更是一度达到惊人的13000℃!

落点偏差也比较高,超过1000km。

这种返回方式显然不适合载人飞行。按当时的测算,如果以这种方式返回,返回舱的落点也不好控制,很难在苏联本土实现着陆回收。

“打水漂”出现后,情况大为改观

此后,苏联科学家经过大量研究,尝试通过改变返回舱的气动结构,来延长返回舱在大气层中的滑行距离,解决速度过高的大难题。

这就有了所谓的“半弹道的跳跃式”再入方式,也就是我们俗称的“打水漂”。

探测器-6返回舱“打水漂”

“探测器-6”返回舱,外形采用了特殊的气动结构,类似上图中的球锥体形状,这种形状具有很好的气动升力特性,让返回舱能在大气层中“跳跃”。

探测器-6返回轨迹示意图

事实证明,“探测器-6”的“打水漂”是非常成功的。

“探测器-6”返回舱首次再入速度为11km/s,再入角度-5°~-6°,与“探测器-5”类似。

不过,由于增加了上升气动结构,在下降至50~60km高度时,产生的升力让其重新飞出大气层。

在大气层外经过一段弹道飞行后,二次再入时速度已降低到7.6km/s,最后成功着陆。

整个下降过程中,过载峰值已从“探测器-5”的16g降低到7g,能满足载人航天的需求。落点精度也更高了,大概能约束在±300~±400km的范围。

苏联“探测器-6”,首次开辟了航天器深空高速再入返回的新途径,具有里程碑式的意义。随后的载人航天器,也开始采用类似的返回策略。

阿波罗载人返回指令舱

随后的阿波罗11号,正是受“探测器-6”的影响,才开始正式采用“半弹道跳跃式”再入方式。

当然,随着研究深入,“打水漂”也衍生出一些不同版本。

比如,跳跃式返回,也分穿出和不穿出大气层,两者在航程控制上,也有差别,这里就不作深入探讨。

嫦娥五号的“打水漂”有何不同

那么,我们“打水漂”返回的嫦娥五号,有什么不同?

嫦娥五号T1试验器的返回舱与轨道器

从图中可以看到,嫦娥五号返回舱的外观,并不是球锥形,而更像是一口钟。在钟形的顶部,还有两片竖起的稳定翼。

为什么要设计成这种形状?

专业术语叫做确保唯一“稳定配平点”。

具体原理我们不去纠结了,简单说,就是采用这种气动结构,可以帮助返回舱在剧烈动荡中,更容易保持预设的降落姿态,这也是中国航天专家经过大量研究试验的结果。

嫦娥五号返回舱

此外,在上图中我们还能看到返回舱表面分布着一些小洞,这是用于姿态控制的发动机。

返回舱发动机喷口

这些发动机可以辅助返回舱进行再入姿态调整,确保着陆精度。

此外,当返回舱准备再入时,能否在预定再入点准确再入,以及能否维持准确再入角度,都非常关键,说“差之毫厘,谬以千里”一点不为过。此时,就对地面的导航控制系统有很高的要求。

总结

相比过往那些“打水漂”的航天器,嫦娥五号返回之所以能“十环”高精度命中着陆瞄准点,与嫦娥五号独特的气动结构设计有很大关系,也离不开中国航天制导与导航控制系统的精准指挥。

嫦娥五号总体主任设计师表示,嫦娥五号整个再入过程环环相扣,虽然只有短短十几分钟的旅行,却凝结了设计师们无数的心血。

自1976年前苏联月球探测器-24号以来,四十多年间,只有嫦娥五号同时圆满完成了“绕、落、回”月球任务。创造了中国航天史上的多个首次,在世界航天领域也有很大的突破,是历史性的里程碑。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com