陕西渭南民俗跳戏(渭南非遗故事潼关踩高跷)

踩高跷俗称“缚柴脚”,也叫“高跷”、“踏高跷”、“扎高脚”、“走高腿”,是我国民间传统盛行的一种群众性表演艺术。渭南市潼关县的踩高跷历史悠久,源远流长,艺术造诣也极高。2009年,潼关踩高跷被列入陕西省第二批非物质文化遗产名录。

潼关踩高跷早在先秦时已流传

潼关踩高跷的传承人蔺社会介绍,高跷又叫做“木棍上的秧歌”。它在潼关县五虎张村有悠久的历史,源远流长。踩高跷早在先秦时已经在民间开始流传,战国时的《列子·说符》中《兰子献技》记载:“宋有兰子者,以技干宋元。宋元召而使见其技。以双枝长倍其身,属其胫,并趋并驰,弄七剑,迭而跃之,五剑常在空中。元君大惊,立赐金帛。”这段话是说在宋国有一个会杂耍的艺人希望能够为宋元君表演,宋元君同意了,并让他当众表演。于是这个人把两根比自己身子还高的木棍绑在小腿上,还能走能跑,手里还拿着七把剑,不停上扔轮换,并始终保持着五把剑在空中。宋元君大惊,马上叫人赏赐黄金给这个艺人。

潼关踩高跷的跷腿 可高达两米

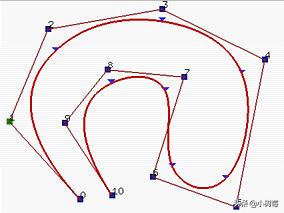

蔺社会表示,潼关踩高跷一般都在年节及重要的庆典活动中演出,规模可大可小,多则一二百人,少则十余人。在人物扮演方面,一般分“文跷”和“武跷”,均仿照传统戏剧中的帝王将相和才子佳人。表演者根据剧情需要手持各种道具,排成男左女右两行(或四行)在雄浑的鼓乐伴奏下,踩踏着铿锵有力的节奏,翩翩起舞,随着队形的不断变化,一些演技高超的演员还会表演出一些高难度的动作,如下腰、劈叉、鹞子大翻身,鲤鱼打挺、扑蝶,原地旋转360°以及叠罗汉造型等。这些精彩的表演,常常博得观众的惊叹和称赞。行家里手们把很多高难动作做得既精彩又干净利落,这也是他们的一手“绝活”。

踩高跷的内容多取材于古典戏曲故事,取材和演练比较灵活,所以具有对社会环境的适应性。因它相伴的鼓乐和表演步法多与秧歌类同,故亦可称其为“木棍上的秧歌舞”。在演奏时,以鼓乐指挥,故其有以鼓振节的导乐性特征。从而也产生了豪放、质朴、振奋人心的特征。

“踩艺高而悬是潼关踩高跷不同于其他地区的高跷。”蔺社会说,像东北高跷其跷腿仅高50cm,而潼关踩高跷的跷腿最普通的也要高到150cm。特别是那些特技演员的跷腿更是要高达180-200cm.。在这么高的木棍跷腿上要作出许多高难度的动作,这实在需要有高深的功夫和高超的技艺。

潼关踩高跷之所以又叫秧歌舞,也和它表演的器具有关,表演踩高跷时有仪仗队,其中有彩旗五六十面,大鼓两面、小鼓八面组成鼓群,铜锣二十面,饶二十副,三眼枪十杆,彩车五辆组成开路仪仗队。表演队用杨木或柳木做成圆形或扁形的高跷腿子上涂油彩,以求美观,一副腿子配一副绑带。

缺少年轻传承人 缺少市场化运作

蔺社会称,以前人们文化娱乐活动少,如果有踩高跷表演,十里八乡的人都来看,但是现在随着电视、网络、手机等技术的发展,人们的文化娱乐活动也越来越丰富。加上现在的人为了生计,村里的青壮年人都外出打工挣钱,要组建一支踩高跷的队伍还真不容易。

“以前我们小时候,村里三四岁的小娃就开始学习踩高跷,长辈们也会早早给孩子准备好一副高跷,让娃娃们从小打下基础,我的几个孙子孙女都会踩高跷,”蔺社会说,其实高跷不难学,一般人只要练上几天就可以走,但要表演各种高难度的动作,那就需要长期锻炼了。

蔺社会说,在他们五虎张村有很多技艺高超的踩高跷艺人,同样是踩高跷,在艺人们踩起来,跷就像是自己的脚一样,下腰、劈叉、鹞子大翻身、鲤鱼打挺、扑蝶、原地旋转360°以及叠罗汉等高难度动作都是信手拈来。

蔺社会表示,目前制约潼关踩高跷的有两大问题,一是传承人少,尤其是年轻且技艺娴熟的年轻传承人少。二是潼关踩高跷缺少市场化运作,目前的一些表演都是春节时表演一两次,平时很少再有演出。他觉得潼关踩高跷要发展,首先要满足现在社会的需求,对踩高跷这一艺术表演进行舞台包装,采用市场化运作,这样才能让它发展起来。华商记者 康菲

来源:华商头条-华商报

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com