林州晋冀豫交界处(晋中34)

左权林移村某老人说:当时,老家河南大旱,没有收成,他的爷爷、奶奶带着七个儿子、两个女儿从河南林县逃难来到辽县。当初周围村的人是结伴向太行山寻找生机的,大家边走边散,在上党山区至今有一个千余户的“林移村”,据传,他所在的村全村人都是从林县逃难上来的。还有如左权县南峧沟村,百分之八十是河南难民。

1942年,林县春夏无雨,庄稼未种:1943年5月至8月又是未见滴雨,灰蒙蒙的天空,刮着干热的风,地上都是干裂的深缝,春天种的庄稼全部枯死,到处都是一片死气沉沉的枯黄,整个大地没有一点生机。在这种没有生存希望的地方,林县人只好另谋生路,又出现了成群结队翻越太行山,到山西省去逃荒的惨景。

林县东姚区有个叫西窑岗的小山村,全村共有20多户人家,村里绝大部分人常年给地主当长工或打短工,每遇干旱无雨,全村人都要到山西省去逃荒。因1942年大旱绝收,绝大部分人家秋后就三五家一群结伴逃荒了,剩下的人勉强过了个年,还未出正月,就携老担幼上了山西。

这些人逃荒到山西后,生活并未好转,仍然在饥饿的死亡线上挣扎。山西省地处高寒地带,气温较低,耗水量少,给农作物生长创造了有利条件,粮食产量保持在一个平稳的水平面上。因此,林县每遇干旱人们就得背井离乡,携妻带子,到山西去逃荒。但林县人不像华北人一 样,要去闯关东,而是翻越太行山,西上黄土高原。

当时,林县上山西有七条逃荒路:一是穿越盘阳古镇沿漳河向西;二是任村往西进浊河的虹梯关;三是县城西北的鲁班豁;四是县城正西的华园梯;五是穿越天平山的小西天;六是合涧镇西的北河交沟;七是临淇镇西的南河交沟。

在这几条逃荒路上,尸骨遍野,慘不忍睹。一条逃荒路,就是林县人的一部血泪史,水远记述着那一段不堪回首的悲惨往事 。

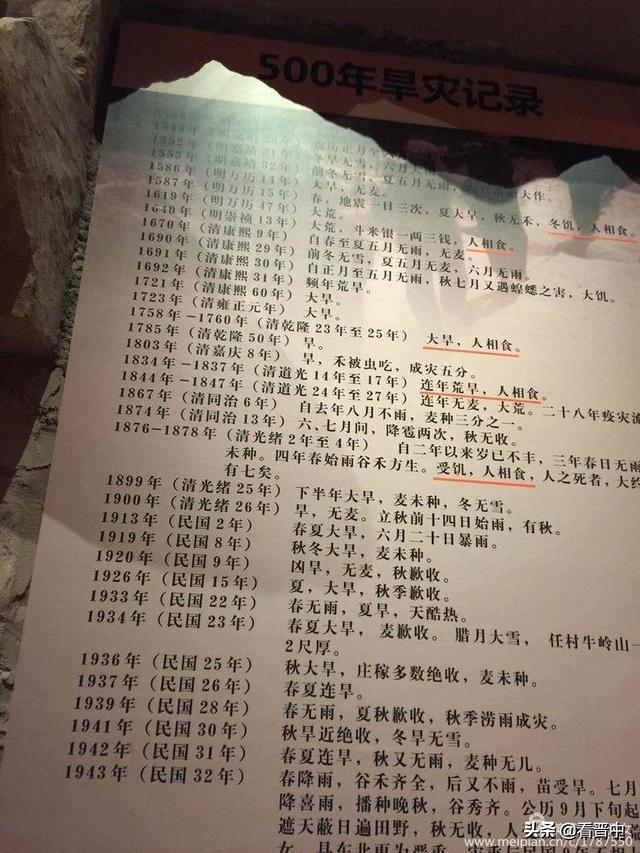

历史上林县土薄石厚,气候失调,年年干旱不断。仅1943年,全年无雨,严重干早,四季无收,全县就有一万多农户外出逃荒。

整个山西省,整个黄土高原,有多少连着林县二字的地名?这些地方生息着多少林县人?又有多少人从鲁班归来了,多少人成了游荡他多的野魂?多少当年新坟已成祖坟?多少口音纯正的当地人的祖先,就是血泪中活下来的林县人!

“我叫田旺,是河北省涉县合漳乡田家嘴村(1954年前田家嘴村属于河南省林县)人,现寻找我两位大爷(大伯)。我爷爷叫田广库,我奶奶叫崔美荣(吐字不清)。大致在1942-1943年间,因家中灾荒,上山西黎城县一带逃荒,为了让我俩大爷活下来,就在黎城县老牛沟、西井镇、曹耳河(洗二河)一带,先后送好心人寄养;当时大爷七岁,二大爷五岁,名字不祥。老家田家嘴村前有条河(漳河),老家房子西边有个戏台(戏楼)。

如有知情者,请与我联系,必有重谢。

13602138584"

长治县林移村变迁大,足以叫林县逃荒来的人有了满满的获得感和满足感。他们最担心的是,自己的子孙们会有这种感觉吗?

于是,林移村组织年轻人重走当年的逃荒路,让子孙们体验和牢记逃荒人的艰难和不易。

当年轻的一代人一步步行走在崇山峻岭中的羊肠小道上,那就是在体验人生跋涉的艰难。记住逃荒人的苦难,这就叫不忘初心!

北起林州任村镇回山角,南至山西平顺井底村有大峡谷,河南与山西的省界就是以大峡谷西侧山体的山脊为界,山脊以西为山西省平顺县,山脊以下为河南省林州市。

这里,山顶的村子属于山西省平顺县,山脚的村子就属于河南省林州市。两省两市两县村民和谐相处,生产生活交往密切,生活中全然感觉不到省界的存在。

同样,由于历史上林州山多地少,干旱少雨,山西地面却人少地多,生活艰难的林县人多到山西逃荒,临近林县的山西平顺县就成了好多林县人逃荒集聚的地方。

这些太行山巅的村子,也多是以前逃荒过来的林县人建的村寨,千百年来仍然保持着林县的方言。

感到有区别的也就上这里的手机信号,一会是山西信号,一会是河南信号,也让好多外地人多少有点迷茫,也许,这也是一种风景,与眼前的高山大川相映成趣。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com